应用近红外检测技术测定黄豆蛋白质含量的研究

作者: 胡徽祥 沈文超

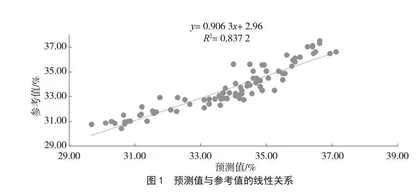

摘 要:本文通过近红外检测技术,在不破坏黄豆状态的前提下,探究快速检测黄豆蛋白质含量的方法,利用国标认可的化学法检测数据,建立近红外快检方法模型,再对黄豆样本进行检测,并与化学法检测结果进行对比,验证近红外快检方法模型的适用性。结果表明,黄豆蛋白质定标模型的线性相关性R2=0.837 2,精密度最大偏差为4.68%、变异系数为0.14%,均在标准要求的范围内,可实现黄豆蛋白质的快速检测。

关键词:近红外检测技术;黄豆;蛋白质

Determination of Protein Content of Soybean by Applying Near Infrared Detection Technique

HU Huixiang, SHEN Wenchao

(Guangdong Chubang Food Co., Ltd., Yangxi 529800, China)

Abstract: In this paper, the near-infrared detection technology was used to explore the method of rapid detection of soybean protein content without destroying the state of soybean. The data were detected by the chemical method recognized by the national standard, and the near-infrared rapid detection method model was established. Detect soybean samples again and compare them with the results of chemical methods to verify the applicability of the near-infrared rapid detection method model. The result showed that the linear correlation of the soybean protein calibration model R²=0.837 2, with a maximum precision deviation of 4.68% and a coefficient of variation of 0.14%, both within the range required by the standard, can achieve rapid detection of soybean protein.

Keywords: near infrared detection technology; soybean; protein

大豆起源于中国,种植历史悠久[1]。酱油、黄豆酱、豆豉及腐乳等调味品,豆腐、豆浆、腐竹及豆制素肉等日常食品都是以黄豆为原材料加工制作而成。黄豆中蛋白质含量较高,干黄豆中优质蛋白质含量在40%左右,能为人体提供8种必需氨基酸[2-3]。所以黄豆中蛋白质含量是衡量黄豆营养的重要指标。目前国内检测蛋白质的方法有凯氏定氮法、分光光度法、燃烧法等[4],这些方法检测时间长、危险性大,因此开发一种安全快捷的检测方法迫在眉睫。近红外光是介于可见光和中红外光之间的电磁波,按美美国材料与试验协会定义是指波长在780~252 6 nm的电磁波[5]。近红外光谱属于分子振动光谱,是由基频分子振动的倍频和合频吸收而产生的稳定图谱,光谱容易获取[6]。近红外光谱区与有机分子中含氢基团(-CH、-NH、-OH等)振动的合频和各级倍频的吸收区一致,通过扫描样品的近红外光谱,可以得到样品中有机分子含氢基团的特征信息,从而确定该组分的含量。利用近红外检测技术测定黄豆中蛋白质含量具有以下优势。①方便快捷。近红外光有较强的穿透性,样品检测前无须进行研磨、粉碎等前处理操作,直接将样品放置于仪器上即可检测,单个样品扫描、分析、出具结果的时间约5 min,在保证样品的完整性的同时,检测效率较高,可实现大批量样品的快速检测。②安全环保。近红外检测技术与传统化学法比较,检测过程无须使用化学试剂,避免化学试剂使用造成的安全危险及环境污染,安全环保。③方法再现性高。近红外检测技术为二次分析检测技术,根据光谱采集及化学法参数共同建立检测模型,相同物质检测再现性高。因此可采用近红外检测技术进行蛋白质含量的检测。本实验以黄豆作为检测样品,使用近红外检测模型和化学法两种方法测定黄豆样品中蛋白质含量,并验证近红外检测技术测定黄豆中蛋白质含量结果的准确性、稳定性、重复性。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

1.1.1 材料

实验用黄豆样品均取自广东厨邦食品有限公司;硫酸(分析纯、广州化学试剂厂);催化剂(丹麦FOSS公司);0.01 mol·L-1盐酸标准溶液(深圳博林达);硼酸溶液、40%氢氧化钠溶液、指示剂(实验室自制);检测用水均为实验用三级水。

1.1.2 仪器

FOSS近红外分析仪、8400型凯氏定氮仪、自动消化炉,均购自丹麦FOSS公司;电子天平(德国赛多利斯)。

1.2 实验方法

1.2.1 建立黄豆蛋白质近红外检测模型

(1)取样。将设备放置于恒温、恒湿、无震动及无噪音的环境下,利用丹麦FOSS公司提供的Minitab数据分析软件,按照仪器要求建立黄豆蛋白质检测模型,按照设备操作程序进行设备校正。取不少于样品杯1/2的样品量,将样品摊平保证样品杯外底部无样品黏附、不透光。然后将样品杯放至样品检测平台,在检测软件上选择黄豆蛋白质模型,点击开始,仪器自动进行测量并出具结果,每个样品开展2次重复性实验。

(2)定标模型建立。对80个黄豆样品依次采用近红外分析仪进行检测,将黄豆样品采用4分法分装均匀后放入样品杯中,检查样品杯后放上检测平台,仪器发射近红外光束照射样品,光束被不同基团吸收,根据光谱采集情况得到黄豆蛋白质含量预测值,再将黄豆蛋白质化学法检测结果(参考值)录入,完成黄豆蛋白质近红外定标模型的建立。

1.2.2 化学法蛋白质的测定

按照《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》(GB 5009.5—2016)方法将相同的80个黄豆样品混合均匀后,取100 g样品,使用粉碎机粉碎至颗粒小于2 mm,将粉碎好的试样放入洁净的密实袋或腐乳瓶中,再称取0.3 g试样(精确至0.000 1 g)于消化管中,加入5 g硫酸铜-硫酸钾片状催化剂,再加入10 mL浓硫酸,将消化管置于消化管架上,然后把整个支架置于消化炉上,在支架上放置冷凝管,调节水流,接通电源,仪器自动升温,消化2 h至样品呈透明的蓝绿色时,关闭消化炉。待样品液冷却至室温后,先清洗蒸馏装置,然后选择所需程序,放入消化管,关上安全门进行蒸馏,蒸馏结束后,记录检测结果。

1.3 数据分析

采用Minitab数据分析软件,对实验数据的准确性、稳定性、重复性进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 近红外快检法模型检测结果的可靠性

将收集的80个黄豆样品蛋白质含量测定结果,录入Minitab数据分析软件中,软件自行开展数据统计分析,生成预测值与参考值之间的线性关系。由图1可知,蛋白质含量预测值与参考值的相关性为0.837 2,说明收集的80组数据生成的快检模型可靠。

2.2 近红外快检法模型检测结果的准确性

随机选取收集数据以外的39个黄豆样品,使用近红外快检法与国标化学法分别进行检测,对其检测结果进行比较,验证近红外快检法检测结果的准确性。《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》(GB 5009.5—2016)要求蛋白质含量的重复性精密度为在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于算术平均值的10%。标准中无再现性要求,结合实验室内部规定,国家标准无再现性要求时,方法比对按国家标准重复性的1.5倍执行,即方法比对按结果绝对差值不得超过算术平均值的15%要求执行。由表1可知,两种方法检测黄豆蛋白质结果均满足精密度要求,且精密度最大偏差为4.68%,均值的精密度偏差为-0.37%,满足国家标准及实验室内的精密度要求,说明近红外快检法的测定结果

准确。

2.3 近红外快检法模型检测结果的稳定性

通过采用同一黄豆样品,同一人员连续读取10次,观察检测结果的变异系数,根据变异系数来衡量近红外快检法模型的稳定性,结果见表2。近红外检测方法结果稳定性好,其变异系数为0.14%,满足《轻工产品化学分析方法确认和验证指南》中对于测量组分含量在10%~100%时,变异系数要求<2.0%的要求[7]。故近红外快检法结果稳定性满足

要求。

3 结论

利用近红外快检方法对黄豆样品中的蛋白质含量进行测定,可准确检测出黄豆样品的蛋白质含量,其检测结果与传统化学法结果相比较,精密度偏差绝对值最大为4.68%,检测结果偏差符合国标中的精密度要求。且检测结果稳定性好,变异系数为0.14%,检测结果满足变异系数<2.0%。该方法操作安全、简便,单个样品检测耗时约5 min,方法建立后方便大批量检测样品。

参考文献

[1]张雨辰.我国粮食的种植历史分析[J].农家参谋,2018(3):43.

[2]吴琦.黄豆的营养价值及其加工价值[J].现代食品,2022,28(9):110-112.

[3]兰政文.蛋白质,人体营养大计的“主角”[J].健康人生,2018(4):44-45.

[4]国家卫生和计划生育委员会,国家食品药品监督管理总局.食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定:

GB 5009.5—2016[S].北京:中国标准出版社,2016.

[5]国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会.近红外光谱定性分析通则:GB/T 37969—2019[S].北京:中国标准出版社,2019.

[6]李雅静,韩春雨.近红外检测技术的应用[J].广东化工,2014,41(7):203.

[7]中国合格评定国家认可委员会.轻工产品化学分析方法确认和认证指南:CNAS-TRL-011-2020[S].北京:中国标准出版社,2020.