前沿新技,架起 “听声之桥”

作者: 秦惊宇专家简介

高 明 郑州人民医院耳鼻咽喉头颈外科主任,主任医师;现任中华医学会耳鼻咽喉专业委员会常务委员,河南省中西医结合耳鼻咽喉专业委员会副主任委员,中华医学会河南省耳鼻咽喉头颈外科专业委员会常务委员,中华医学会郑州市耳鼻咽喉头颈外科专业委员会副主任委员,河南省抗癌协会头颈肿瘤专业委员会常务委员,河南省睡眠学会副主任委员等 。擅长耳鼻咽喉头颈外科常见病、多发病及各种疑难病症的诊断、治疗、手术,尤其擅长各种鼻病的鼻内窥镜微创手术和阻塞性呼吸睡眠暂停综合征的外科治疗。

听,作为我们获取外界信息的重要途径,在生活中起着不可或缺的作用。听力损伤带来的影响非同小可,涵盖生活、职场、学习等多个方面,还会引发认知衰退和健康风险等隐性问题。幸运的是,随着医学技术的飞速发展,一些前沿技术为解决听力问题带来了新希望。

听不清带来多方困扰

听力是极为关键的感官功能,一旦听力受损,会给个体带来诸多困扰。

在社交场景中,听力受损者常因听不清他人话语,难以正常参与聊天,这不仅影响人际关系的建立和维护,还可能被误解为“冷漠”“不合群”等。在家庭中,听损者如果频繁要求重复对话,易引发家庭成员的烦躁情绪,有不少听力受损者表示曾与家人发生过类似争吵。同时,听力障碍还会给患者带来安全隐患,听不到汽车喇叭声、火灾警报声等危险信号,会增加意外事故发生的风险。

在职场中也会出现尴尬场面。听觉障碍会削弱职场人在会议、电话沟通或团队协作中的信息接收能力,导致误解指令、遗漏关键细节;长期的沟通困难还会引发同事间的疏离感,影响职业晋升。许多高频沟通岗位对听力要求严格,听损者可能被迫转岗或降薪。

对学生而言,听力能力是获取知识、参与课堂互动和提升学习效率的关键。然而,听力损伤会使学生在课堂上难以清晰接收语言信息,降低知识吸收效率,阻碍语言能力发展,影响成绩。例如,英语听力考试中,听损学生的平均得分比正常学生要低许多;未经干预的听损学生,他们的学业延迟率可高达80%。同时,听力障碍还会让学生错过社交化学习场景中的关键信息,引发学习焦虑、自我效能感降低等心理问题,影响学科知识的系统性建构也易导致严重的心理疾病。

长期听力障碍还会导致社交孤立,容易产生孤独感,引发抑郁或焦虑情绪,增加听力损失人群患阿尔茨海默病的风险,形成心理健康恶化与认知功能下降的恶性循环。

AI 助力诊断,让疾病无处遁形

1. 快速精准判断耳部疾病

AI(artificial intelligence,AI) 诊断能够快速发现耳部细微病变,得益于它学习了海量的案例资料和医生经验。在耳部疾病诊断中,AI诊断模型运用多模态数据融合与深度学习技术,通过对大量耳部图像数据的学习,可像经验丰富的医生一样,快速识别耳部疾病。患者上传耳道照片或耳镜检查影像后,系统能自动分析耳膜颜色、结构变化、分泌物等特征,精准识别耳垢堵塞、中耳炎、鼓膜穿孔等常见问题,还能发现早期微小病变。模型不断从真实病例中优化判断逻辑,结合症状描述辅助验证,既能在几秒内给出初步结论,又能避免人为疲劳导致的误判,提高了诊断效率和准确性。

2. 减少误诊,早期发现病变

AI诊断通过深度学习算法对海量高分辨率影像数据进行训练,能精准捕捉病灶区域的微观信息,同时对比几十项检查指标,在计算机断层扫描、X线片等图像上识别出米粒大小的异常阴影,这超越了人类肉眼的分辨极限。其算法模型在并行计算支持下实现毫秒级图像分析,建立多维度定量分析标准,克服人眼视觉疲劳和主观判断偏差。在识别隐匿性病变时,通过模式识别与概率模型双重验证,提升诊断的敏感性和特异性,降低误诊率。对于容易漏诊的微小血管病变等情况,AI会标注可疑区域并提示医生复查,为医生提供有力帮助。

3D打印,精准还原坏掉的零部件

1. 定制耳部植入物:精确匹配,提升治疗效果

3D 打印技术为耳部植入物的定制化生产带来了创新,它将高精度数字化建模与生物相容性材料(如医用级聚合物或钛合金)相结合,能精准复现患者耳部复杂的解剖结构。利用计算机断层扫描或磁共振成像检查提供的准确影像数据构建三维模型,可确保植入物与残耳组织无缝贴合,在提升手术精准度的同时,还可减少传统手工塑形误差。临床应用显示,3D打印植入物帮助医生缩短了约40%的手术时间,降低患者术后感染风险;通过多孔结构促进组织长入,帮助患者获得更自然的形态恢复和长期稳定性。

2. 定制手术模型:降低手术风险,缓解患者焦虑

基于患者个体化医学影像数据,3D打印技术能快速构建高精度手术模型。通过三维可视化手段,医生可在物理模型上模拟手术路径、演练操作,优化手术方案,预判潜在风险,精准确定植入物参数,降低术中操作的不确定性。同时,患者接触与自身解剖特征吻合的实体模型,能直观理解手术原理和预期效果,可以有效缓解术前焦虑情绪。3D打印技术,无疑是在推动外科治疗向个性化、安全化的方向发展。

3. 定制助听器耳模:提升佩戴舒适度

3D 打印技术通过精准扫描患者耳道及耳甲腔三维结构,结合高弹性生物相容性材料,实现助听器耳模的个性化定制。根据个体耳郭形态差异制作的耳模内壁,贴合度更高,能消除传统标准化耳模的压迫感和异物感,所使用的柔性材料还可在体温作用下适应耳道的微小形变,提升佩戴舒适度和隔声效果,避免佩戴者因摩擦引发皮肤炎症,实现了助听设备与人体更高程度的生物力学适配。

4. 定制义耳:帮助先天外耳缺失患者重拾自信

每7000个新生儿中就可能存在一个先天性小耳畸形患者。这些孩子的患侧听觉功能多有不同程度障碍,会使孩子产生自卑、自闭心理。3D打印技术通过三维扫描健侧耳部结构或镜像建模,结合患者面部特征设计义耳形态,再用生物相容性材料打印出与肤色匹配、纹理逼真的轻量化义耳,帮助患者重建面部对称性,减轻心理压力,增强自我认同感。

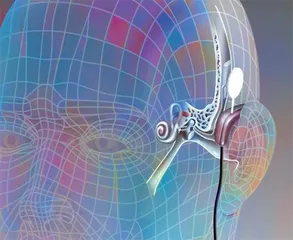

人工耳蜗技术新进展,找回更多遗失的声音

1. 更小巧,降低手术难度

近年来,人工耳蜗技术取得了一定突破。在新型微型化设备集成高密度电极阵列与无线能量传输系统的加持下,新型植入体的体积已缩小至传统型号的1/3,手术切口也缩小至2厘米以内,实现了微创植入。这不仅缩短平均手术时间40%,还降低面神经损伤风险,患者的术后恢复周期将从6周压缩至10—14天。不仅如此,微型化设备还配备智能降噪算法和定向波束成形技术,提升了患者在复杂环境下的言语识别率,且兼容3.0T磁共振成像检查。该技术还扩展了人工耳蜗植入适应证,将电极完全植入率从原来的78%提升至97%,为重度听障人群提供了更安全高效的听觉重建方案。

2. 更清晰、更丰富的声音来源

人工耳蜗技术通过多项创新提升了患者的听觉体验。新型高密度电极阵列采用仿生学设计,能更精准地刺激患者耳蜗内不同频率区域的听神经纤维,可使声音信号频谱解析度提升40%以上。在此基础上,结合基于深度学习的智能声学处理系统,可实时分离语音、环境声与噪声,优化目标语音信噪比;动态压缩算法可以完整保留音乐泛音列和语音情感起伏,为植入者重建接近自然听觉的感官体验。临床数据显示,植入者在喧闹场所中的言语识别率从传统设备的58%提升至82%,还能辨别乐器音色的差异。

3. 更好地保护耳部精细结构,减少手术损伤

全球首个人工智能机器植入系统为耳科手术带来了一场技术革新。在人工耳蜗电极植入、镫骨手术等场景中,该技术能帮助实现亚毫米级操作误差控制,精准定位耳部显微结构,构建数字孪生模型,引导机械臂避开高风险区域。同时,其仿生触觉传感系统可识别组织弹性差异,控制听小骨链重建误差,降低内耳功能性损伤的发生概率,提高术后即时听力改善率,减少术后并发症风险。

4. 更新的技术,为患者提供全新的选择

随着医学科技发展,人工听觉脑干植入技术应运而生,可用于治疗因听神经损伤、缺失或先天发育异常而无法通过人工耳蜗获得听力的患者。这项技术是将电极阵列植入脑干耳蜗核区域,绕过受损部位直接刺激听觉通路,帮助患者感知声音、理解语言。该手术对医生精准定位的技术要求很高,且患者术后需长期接受康复训练,但目前已实实在在地帮助数千名患者重建了基础听觉功能。新一代技术正朝着更精准的电极设计、个性化的声音编码及智能降噪方向发展,希望在不远的将来能为完全失聪群体带来新希望。

修复基因“密码”,开启听力希望

听力损伤是常见的感官障碍,临床中有约60%的先天性耳聋患者存在基因突变。过去,人工耳蜗虽能辅助听力,但存在局限性,即患者无法恢复自然听觉感知。如今,基因治疗的出现,让人们看到了从根源治愈听力损伤的希望,通过修复或替换缺陷基因,基因治疗有可能实现“一针治愈”先天性耳聋。

与人工耳蜗相比,基因治疗具有以下独特优势:①它恢复的是人体自身的听觉通路,患者能感知声音细微差别;②单次耳蜗注射即可起效,不用植入设备或反复手术,减轻了患者的痛苦,且疗效持久、安全性良好;③能为传统疗法无效的极重度患者提供新的治疗选择。

基因治疗是通过“分子手术”,来修复导致耳聋的遗传缺陷。科学家认为,利用腺相关病毒或脂质纳米颗粒作为“基因快递车”,可将正常基因或基因编辑工具精准递送至内耳毛细胞或听觉神经元。已有研究显示,先天性耳聋儿童在接受单次耳内注射后,对声音产生了反应。此外,还有一种基因编辑技术,能剪除致病变异DNA片段或修正突变位点。目前,虽然内耳屏障结构制约了基因递送的效率,但基因治疗无疑正在改写先天性耳聋无法被治愈的历史。

前沿技术的出现,实现了从诊断到治疗的多方位守护。随着这些技术的不断发展和完善,听力损伤或许真的会像近视矫正一样容易解决,让每一个人都能清晰地听见世界的美好声音。

(编辑 姚宇澄、黄奕言)