小小封堵器缝补大“瘘”洞

作者: 王幸专家简介

张国新 江苏省人民医院消化内科主任,主任医师、教授、博士研究生导师。江苏省卫生领军人才,江苏省医学会消化分会主任委员,江苏省抗癌协会肿瘤内镜专业委员会主任委员。中华医学会消化分会委员,中国医师协会消化内镜分会常务委员,中国抗癌协会肿瘤内镜分会常务委员。擅长消化系统疑难疾病的诊断和治疗;消化道疾病内镜下手术,如消化道瘘封堵、贲门失弛缓症内镜下POEM术(经口内镜下食管括约肌切开术);高级别上皮内瘤变、消化道早癌、黏膜下肿瘤(平滑肌瘤、间质瘤等)的内镜下微创治疗(内镜下黏膜剥离术);胆道、胰腺疾病超声内镜诊断和介入治疗;幽门螺杆菌及其相关性疾病的防治。

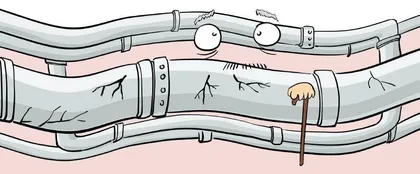

想象一下,你的身体里藏着两个秘密通道,一个是输送美食的“高速公路”——食管,另一个是畅通呼吸的“生命之桥”——气管。正常情况下,它们各司其职、互不干扰。如果有一天,这两个通道突然“塌方”,破了个大洞,形成一个不应该存在的通路,就是食管气管瘘。

这个“瘘”洞会给患者带来很多麻烦:吃饭喝水时,“瘘”洞会使食物和消化液流进气管,引起呛咳、窒息;如果食物和消化液流进肺部,还会引发肺部严重感染,损伤肺功能。不仅如此,塌方的“瘘”洞很难修补好,让人长期处于痛苦不堪的状态。江苏省人民医院消化内科张国新主任及其团队历尽艰难研究,首创消化道瘘封堵器,帮助患者查“瘘”补缺畅连生命要道。

食管气管瘘:生命通道连接异常

食管气管瘘是指原本如两条平行轨道的食管和气管之间出现瘘道,消化道中的分泌物及食物会通过瘘口进入肺部。出现食管气管瘘后,轻则进食出现呛咳,食物及消化液进入肺部,引起肺部感染,严重者可导致呼吸衰竭,危及生命。

食管气管瘘的形成原因多种多样,可分为先天性和获得性,绝大多数食管气管瘘为获得性的,获得性又分良性和恶性食管气管瘘。先天性食管气管瘘多合并其他先天性畸形,如心血管、泌尿生殖系统和肺发育不全。良性瘘常见于食管、肺手术后,食管或气管结核,食管憩室等;恶性瘘常继发于食管癌、肺癌及食管、气管附近放疗术后。

当食管气管瘘出现时,可能会给身体带来极为严重的影响。例如,长期的进食障碍会使食物无法正常通过食管进入胃肠道进行消化吸收,患者容易营养不良、出现身体乏力等问题。如果持续时间过长,人体内水电解质会失衡,导致体质下降,抗感染能力也会下降。有些患者病程漫长,已无法进食进水,需要置入鼻胃管,每日仅能通过鼻饲的方式勉强维持营养及能量,使患者痛苦不堪。更严重的是,食物和消化液可通过瘘口进入气管,导致呛咳、呼吸困难、吸入性肺炎,甚至咯血等急性症状。长此以往,反复的肺部感染会严重损害患者的肺功能。这些严重的症状,让食管气管瘘有较高的死亡率,必须及时诊断和治疗。

食管气管瘘“内”“外”结合,重塑生命通道

食管气管瘘的治疗,一直是一个医学难题,其治疗差异也较大,需要根据瘘口的特点、部位、形成原因等,选择不同的治疗方法。对大部分良性瘘来说,一般考虑做保守治疗。保守治疗包括禁食、控制感染、预防反流、营养支持(放置鼻胃管营养,放置鼻胃管吸引胃液防止反流),大部分良性瘘经保守治疗能愈合。

对于一些复杂的难治性瘘口,治疗时则需要“内”“外”结合。“内”指的是内镜下治疗,“外”则是通过外科手术的方法治疗。目前来说,内镜下治疗是食管气管瘘的常用治疗方法,内镜下早期干预可加快瘘口的愈合,治疗方法是放置支架、钛夹、组织胶填塞等。但内镜技术的治疗效果有限,且非常考验医生的操作技巧。比如瘘口在胃侧,“挂在天花板上”,这些部位缝合针难以触及。另外,即使瘘口在短期内闭合,后期也有复发的可能;还要担心支架移位、断裂、瘘口封堵不充分、管腔内新生物生成等问题。

如果保守治疗及内镜下治疗没有良好的效果,就要考虑通过外科手术治疗。外科手术主要以食管气管瘘切除修补术为基础,即瘘管切除后,分别做食管瘘修补和气管、支气管瘘修补。食管气管瘘的手术方式多样,手术方法除常规手术,胸腔镜、纵隔镜手术也都有成功案例。术者往往可根据瘘口的性质和大小来设计个体化手术方式,必要时还需要行食管或气管部分切除吻合术、胃代食管术、肺叶切除术等。张主任表示,尽管可以进行个性化手术治疗,但手术都有一定的风险,且患者的创伤比其他治疗方式大。因此,在决定手术之前,医生一定要综合评估瘘口位置、大小并制定正确的治疗方案,术前通过禁食、插十二指肠营养管、空肠造瘘、纵隔或胸腔引流、抗感染治疗等方式为手术创造最佳的条件,最后还要注意在术中处理各种非常规的复杂情况。无论选择哪种治疗方法,康复阶段十分关键,密切随访和护理是必不可少的。术后患者还需要注意逐渐恢复饮食,避免过度进食和食用刺激性食物。当然,患者还要定期前往医院进行复查,监测瘘口的愈合情况及有无并发症的出现。

治疗新希望,消化道瘘封堵器疗效显著

当内镜技术和外科手术都无法完全改善患者的治疗效果,张主任及其团队研发的消化道瘘封堵器为患者带来了新希望。

张主任谈及,“内镜技术和外科手术是治疗食管气管瘘的常用方法,但不是完美的治疗方式。医学要不断改进更新,帮助患者以最小的代价,更好地解决疾病带来的困扰,这也是众多专家学者努力的方向。”

消化道瘘封堵器是张主任及其团队自主发明、在国内外首创的一种治疗慢性消化道瘘的方法,目前已获得国内外专利。对经手术、内镜下积极治疗效果仍欠佳的瘘口,非肿瘤性、非放疗造成的瘘口有很好的疗效。张主任坦言,封堵器的发明并不是张主任及其团队一蹴而就的,消化道瘘本就不好治,医生们在前期处理了许多各种各样难治的瘘,不仅患者痛苦,医生也很痛苦。在发明封堵器的过程中,团队经历了较为复杂艰难的过程。在一次偶然时刻,张主任听说心内科发明了一种治疗房间隔缺损的封堵器。听完心内科专家对封堵器的介绍,张主任受此启发,一直在思考:“既然消化道瘘缝不好,那我们就干脆把它堵起来。”

消化道瘘封堵器像一个小哑铃,可有效将瘘口气管侧和食管侧物理阻隔。与传统支架相比,封堵器“夹心饼干”式的结构相对固定,两侧伞盘为单层结构,质量较轻,可减轻封堵器腰部对瘘口及周围组织的压迫,以降低坏死、出血、移位脱落甚至窒息的风险;封堵器的材料性质可以刺激瘘口周围组织产生肉芽组织,有助于瘘口周围闭合;金属丝表面设有抗腐蚀涂层,可增强对胃酸、胆汁等抵抗;封堵器还附带一条回收线,如有需要即可将其回收。封堵器整体体积较小,患者出现不适、咳嗽的可能性较小,对排痰的影响也不大,患者植入封堵器后一般可以正常进食。

消化道瘘封堵器在内镜下就可完成置入,操作方便,且对患者创伤较小。最重要的是,放置封堵器后,如复查时发现有问题,医生可以随时更换。封堵器的发明和使用,使更多的患者恢复正常饮食,大大提高了他们的生活质量,是慢性消化道瘘患者的福音。

食管气管瘘是一种世界级难治的疾病,随着医疗技术的不断进步,治疗方式也在不断完善。对封堵器的未来发展,张主任表示,其研发一直在进行。目前,张主任带领团队研发可降解材料,现在还在动物实验摸索阶段,实验结果虽有一定的进展,但未达到满意效果。张主任团队还给猪造了瘘,注射一些生长因子、干细胞等,希望能加速猪身上瘘口的愈合,这也是他们未来研究的发展方向。相信在不久的将来,张主任及其团队一定可以将消化道瘘封堵器研制得更加尽善尽美,让更多患者大大受益。

(编辑 董 玲)