茶自故乡来:从闽南到南洋

作者: 左如

与肉骨茶一样,来自故乡的茶,是当年赴星洲谋生打拼的福建人、广东人解渴之饮及慰藉水土不服的良药,也是世代相传的生计。凭借“敢拼会赢”的坚定信念与诚信为本的商业信仰,他们在南洋建立起了发达的茶叶商业网络,甚至可执星洲经济之“牛耳”。如“林金泰”“林和泰”“源崇美”“高铭发”等闽籍茶庄,旨为佼佼者。

而在动荡的年岁,他们虽身在异乡,却始终心系家国,纷纷投身救亡图存运动中来……

壹

抱团好“取暖”

去年(2023年)深秋,因“闽茶海丝行”赴新加坡推广闽茶的契机,我们同新加坡茶商公会主席魏自照先生,在滨海湾附近一家装修很现代的茶店里一起品茶畅叙。

魏先生很年轻,看起来也不过30岁上下,却是谈吐不凡,见解独到。这位青年才俊,祖籍安溪西坪镇。在他身上,我仿佛看到了公会早期创立者们年轻的身影。

新加坡茶商公会,全称“新加坡茶叶出入口商公会”,是东南亚最早的华人茶商组织。其前身是创立于1928年6月23日的“星洲茶商公会”,由“林和泰”“源祟美”“张馨美”等茶行发起组织。在接下来的半个多世纪里,几易其名,直到1979年才正式定名为现名。

这个行业组织是闽籍、粤籍茶商为“抱团取暖”而生。19世纪以来,英、荷、西、法等欧洲列强在东南亚大肆殖民扩张和掠夺资源,来发展工业资本主义。闽、粤等沿海省份,山多地狭,不得不下南洋讨生活。于是,他们作为华人苦力被招募到星马地区。

不同于本地的土著,华人似乎生来骨子里就有吃苦耐劳的基因,如闽南人把“呷苦当作在呷补”,且善于经营。英国哈·弗·皮尔逊《新加坡史》曾这样写道:“中国民船到达海港内的停泊地时,就在船上搭起篷盖,—艘艘看起来就像浮在水面上的房子一样。中国商人就在船篷底下把他们的茶、丝绸、瓷器卖给市镇里的商人。”

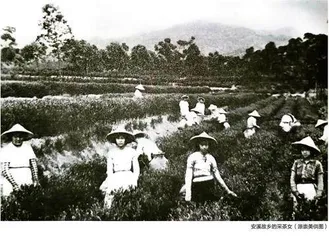

他们很快就适应并融入当地社会,有些靠勤劳发家致富,成为华侨社会的商绅阶层,其中就有不少是做茶叶生意的。他们凭借家族或家庭的宗亲网络,在故乡(往往也是产区,如安溪)或原产地生产、加工或收购茶叶原料,藉由海路运往他们在星马开设的茶行,销往东南亚各国乃至世界各地。

17世纪以来,茶、丝、瓷这三大中国制造,—直是全球贸易的“尖货”。1819年,新加坡正式开埠。因地处亚太“十字路口”,扼守马六甲海峡,航运繁忙,新加坡一跃成为亚洲最大的贸易港。在随后的百余年时间里,新加坡华侨茶商在东南亚茶贸大舞台上逐渐崭露头角,对新加坡早期经济发展发挥着举足轻重的作用。

进入20世纪,国内政权更迭,军阀混战,茶叶生产遭到了一定的破坏,茶质良莠不齐。这些漂泊海外的茶商们深感势单力薄,便握指成拳,发起成立了自己的行业组织——“星洲茶商公会”。会员最初有24家,1952年增至30家。

历百年风霜,茶商公会已成为推动新加坡乃至东南亚地区茶叶贸易、维护和促进地方经济发展、推广弘扬茶文化、兴办慈善的关键力量。

贰

香叶写传奇

茶商公会创立之初,安溪籍的会员就有16家。其中,“林和泰”“高铭发”“张馨美”“高芳圃”被誉为“四大金刚”,足见其影响力。他们筚路蓝缕,在星洲闯荡打拼,书写了一部茶香四溢的励志传奇。

林和泰是茶商公会发起者之一,由祖籍虎邱镇的林本道、林本良兄弟创办,林本道还曾任公会首任“总理”。茶号总部设在厦门,后在新加坡福建街设立分号。除了经营茶叶,林和泰还有民信汇兑业务。

—封家书,几卷银元,就像这缕缕茶香,牵系着侨民们对故土亲人的深情眷恋。古语云“兄弟齐心,其利断金”。哥俩把生意做得风生水起,赚得盆满钵满。他们辞世后,后人停办了民信汇兑业务,专营茶业。鼎盛时,还曾定制一批印有茶号字样的紫砂壶,回馈客户。

源崇美是由祖籍蓝田乡的颜惠芸与西坪友人颜受足、林沙溪于1920年携手创办。颜惠芸创设的茶号为“裕美”,1917年他赴厦营商时,遇到“祟泰号”的颜受足和“源峰号”的林沙溪。

三人一见如故,相洽甚欢,便合计着抱团做生意。1920年,三人把安溪茶叶运往星洲,并从各自的茶号中各取一字,合为“源崇美”作为品牌名。经营一年后,由于获利甚微,林退出,二颜联手经营。1930年,生意仍不见起色,颜受足又退出,颜惠芸扛下了所有。

在他苦心经营下,源祟美终于成功逆袭,“双龙标”“香黄种”“双狮球”等商标畅销南洋各地,也使源祟美成为星洲最著名的茶行之一。

林金泰的创立者与林和泰一样,同来自虎邱。虎邱罗岩村是安溪四大当家品种之一“黄金桂”的原乡,以独特迷人的“透天香”而著称。林金泰曾经的掌舵人林庆年(1893-1968)是茶商公会乃至东南亚的杰出侨领,茶号系其曾祖林宏德于清道光年间(1821-1850)创立。

林宏德不仅是种茶制茶的能手,也极具商业头脑,将茶销往漳州、潮州等地。传至第三代,也就是林庆年父亲林书国这一辈,林金泰已开枝散叶,在闽、粤都开设了分号,并凭借潮汕地区的商业网络,委托新加坡的潮商荣泰号代理,将茶销往南洋,林家也因此富甲一方。清末民初,匪患严重,富裕的林家总被惦记,骚扰、勒索是常有的事。

1914年,林书国不幸罹病离世。叔父诗国、赋国遵从兄长遗嘱,举家外迁避匪。1917年,林氏兄弟赴厦开设林金泰茶行。诗国秉承制茶家传,种、焙、评、销皆得心应手。

其时,刚从北大毕业的庆年满腔热血,返乡组建民团并任团长,保卫家园。然而,民团终因缺乏专业训练和作战经验,以失败告终

1924年,林金泰在厦规模越做越大,可代理商荣泰号却发生股东拆股,影响了南洋的业务。诗国有意派庆年赴星马开辟新市场。壮志难酬的庆年,便听从叔父的安排,弃戎从商,到吉隆坡开设林金泰。次年,又在新加坡设总行,兼营民信汇兑,一度是全星洲首屈—指的民信汇兑品牌。后因茶叶生意更发达,便结束汇兑业,专注茶叶经营。

受过高等教育的庆年,深谙教育的重要性,也非常热心当地公益事业,大力推行华文教育。抗战期间,庆年任新加坡筹赈会委员,积极捐资筹款,为祖国的救亡图存而奔忙。其浓浓的家国情怀与卓荦成就,被新加坡侨界誉为“有功民族之举”。

叁

茶是故乡浓

百年光阴,如白驹过隙。茶商公会的会员,聚散离台,有的被湮没在历史的尘埃里,昔日的叱咤风云,如今徒留旧时茶叶包装上的冰冷名字,供人凭吊追忆;有的依旧老树常青,在时代浩浩荡荡的洪流中劈波斩浪,历久弥新。这些老茶行,见证并承载着新加坡这座现代化国际都市的变迁。当新式时尚茶饮流行、国际茶叶潮牌“TWG”强势崛起时,它们仍保持着质朴务实的本色。

曾一度久居低谷的源崇美,在一个多世纪后的今天,仍由颜家后人守望延续着颜惠芸当年赤手空拳创下的家业,古早的茶,斑驳的茶罐,见证着颜氏家族的百年沧桑。

1968年,随着林庆年的溘然长逝,林金泰也渐渐隐入时间的尘烟,只留下—个似有若无的背影。向北3000多公里外的故乡安溪罗岩村,昔年砌筑的大唇——敦诚居还屹立在一片齐整的茶田前。

黄黑两色大石砌筑的外墙,坚固如堡垒,完好留存着大户人家的典雅气派。房顶上被风化的雕花和丛生的杂草,却透出些许落寞与无奈。从石拱门进去,就是一口天井。天光照亮了厝内的情形,木廊木柱都被时间蒙上了褐色,但还算保存完好,现今林庆年的侄辈一家还住在里面,祖孙三代,其乐融融。加之楹联那一抹喜庆的红色,让老厝焕发了新的生机,洋溢着温馨的家味道。

魏新记创始人魏宜转1960年创办的南苑茶庄,自1984年起,由其孙魏荣南接管,而魏荣南也正是现任会长魏自照的父亲。祖父对故乡西坪松林头始终念兹在兹,直到生命的最后一刻都“从没有忘记过松林头这个美丽的地方”,希望能落叶归根。1987年,魏荣南带着祖父的夙愿第一次回到松林头——祖辈们曾经的来处,并决定在这片故土上耕耘。

此后魏荣南频繁往来于新加坡与安溪两地间。除制茶、收茶外,他还为铁观音的推广尽心尽力。1991年,他在家乡举办了“松林头”魏氏首届铁观音茶王赛。1995年5月,西坪茶王赛上,魏荣南以5.8万元的“天价”购得观音王,创下了铁观音价比黄金的佳话。

魏荣南在松林头垦辟出一片500多亩的生态茶园,但只有百余亩用来种植铁观音,其余的“留白”植草种树,还引种了许多野生名贵树种。一如祖父对故乡的一片深情,魏荣南用心呵护着茶园。

为了不让人随意上山打扰,茶园至今都没有铺水泥路。茶季时,采的茶青用缆车直送到制茶车间,这一创意设计遂成了松林头一道独特的风景线。他以法国葡萄酒庄园的标准打造生态茶园,坚守品质,与国际接轨。

茶是故乡浓。