文徵明把茶生活过成连续剧

作者: 周重林

1505年,36岁的文徵明收到宜兴吴大本寄来的团茶,这片带有古典气质的紧压茶,瞬间把文徵明带到唐代的语境,让他想起唐代孟谏议给卢仝寄茶的场景。卢仝家贫,腹中正叽里咕噜的时候,收到了好友寄来的团型紧压茶,从容地戴上乌纱帽,正襟危坐地品饮起来,之后写下不朽的《七碗茶歌》(《《走笔谢孟谏议寄新茶》》)。

文徵明迫不及待地打开团茶,让烟雨江南的潮气,先润一润茶饼,然后再去松根下打水,清洗一下满是淤泥的诗肠,看看能不能体会到卢仝所所谓品到第三碗就开始搜枯肠,结果发现腹内啥也没,只有五千卷文字。

春天收到宜兴茶,喜。在一个雪夜,收到二泉水,大喜。文徵明打开水,品尝后却开始感慨,现在空洞无用的文书通过官方的驿站快马加鞭很快就传递开来,但名贵的山泉却因为投递太慢而损失了些许味道。

还好,大雪满枝,寒夜孤灯,佳泉可以佐佳茗,让我烧开水,与月共煮。

这一期间,文徵明一口气写了四首茶诗。《谢宜兴吴大本寄茶》写的是吴大本寄来宜兴茶,《雪夜郑太吉送惠山泉》说的是吴太吉寄来二泉水,《是夜酌泉试宜兴吴大本所寄茶》述说了用二泉水泡宜兴茶的事,穷又如何?吃茶的腔调可不能丢啊。一个人吃茶,幽则幽,但寡也是真寡。

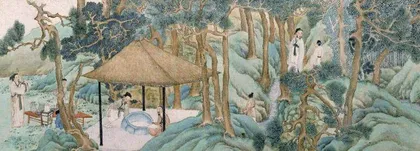

于是,便有了《次夜会茶于家兄处》,敲冰煮茶,多一个吃茶人,多一份乐趣,都是瘾君子,水之沸沸,言之涛涛,茶是催灵诗,脱口成章。

在四首诗剧情相连,讲了文徵明从得茶、得水到吃茶,再到与人吃茶办了一个小茶会的过程,把茶生活过成了连续剧。

吴纶,字大本,宜兴茶人,不喜欢走官场,醉情于山水间。他经常葛巾野服,一鹤一鹿遨游杭州苏州,有活神仙雅号。吴纶坚持用宋代制茶法制茶,把自己的茶品寄给吴中才子,在流行散茶的明代江南,茶里透露出一份独到的坚守与古典情趣。

文徵明多次写到阳羡茶,南京有三位担任过礼部尚书的人都送过阳羡茶与二泉给文徵明,分别是吴俨、乔宇以及邵宝。惠山二泉泡阳羡茶,是文徵明茶生活中有趣的结合。

他喜欢阳羡茶,也喜欢惠山泉。

有一次,邵宝(号二泉),寄惠山泉给乔宇(号白岩),刚好赶上吴俨与沈璟(号宁庵)给文徵明寄来阳羡茶,于是乔宇便呼朋唤友,煮茶而歌,文徵明参加茶会后,写下《邵二泉司徒以惠山泉饷白岩先生,适吴宗伯宁庵寄阳羡茶亦至,白岩烹以款客,命余赋诗》:“谏议印封阳羡茗,卫公驿送惠山泉。百年佳话人兼胜,一笑风檐手自煎。闲兴未夸禅榻畔,月明还到酒樽前。品尝只合王公贵,惭愧清风被玉川。”

在这首诗一开始,文徵明照旧是缅怀卢仝得茶的喜悦,也讲到李德裕(封卫国公)千里驿递惠山泉的佳话。现在,名泉佳茗一举两得,何况身边还有众多才子佳人,但文徵明还是在谈笑风生中叹息了一声,如果是权倾四方的李德裕也就罢了,但自己是那个房屋四面漏风的病卢仝(号玉川子)啊,然而茶就是这样,让人把身份放下,以爱好的方式,围炉而坐。

徐咸在《西园杂记》里说,乔宇是位德器深厚的人,长身伟貌,声音洪亮,善写隶书,好下围棋。有很好的修养,从无疾言遽色,盛怒也不出恶言,待属下有礼。

邵宝是无锡人,太爱家乡的惠山泉,便号二泉先生。邵宝是李东阳得意门生,有名句“吾愿为真士大夫,不愿为假道学。”

吴俨是宜兴人,因家里富有,居然引来大宦官刘谨垂涎,要吴俨以钱换官,被吴俨拒绝后,刘谨就设计把他的官给罢免了。

现在的宜兴,紫砂壶的名气大过了茶叶,我上次到无锡做新书分享会,署峰兄赠我一本《宜兴茶业》,我这才好好了解一番宜兴茶的当代发展史。

第二天再去二泉访幽,当年陆羽品茶的地方还在,文徵明办茶会的地方还在。只是,名泉周边的饮茶氛围没有那么强烈了,也不知道什么时候,这里的雅集会再现当年的光景?