罗汉果甜苷提取物去农残的工业生产研究方法

作者: 毛武德

罗汉果甜苷作为一种天然非糖甜味剂,因其高甜度、低热量和健康益处广泛应用于食品、饮料及医药行业。然而,在罗汉果种植和加工过程中,可能残留的农药会对提取物的安全性和质量产生影响,限制其在国际市场上的推广。因此,研究高效、安全、经济的去除罗汉果甜苷提取物中农药残留的方法,对保障产品质量、提高市场竞争力及推动行业可持续发展具有重要意义。本文探讨了罗汉果甜苷提取物去农残的工业化生产技术及其优化方法,为实际生产提供科学依据和技术支持。

1.研究目标

1.1 提出高效去农残的工业化技术解决方案

罗汉果甜苷提取物去农残的工业化生产需要基于农药的化学性质、提取工艺特点和工业应用要求制订高效技术方案。去农残技术应兼顾高效性、安全性和适用性,其中吸附分离技术、膜分离技术和液液萃取法被认为是当前最具潜力的方向。吸附分离技术利用不同物质在吸附剂上的选择性吸附能力去除目标污染物,适合应用于罗汉果提取液中多种农残的去除;膜分离技术以其高分离效率和低能耗特点,可用于分子量差异显著的农药与甜苷的分离;液液萃取法则利用溶剂的极性差异实现特定农药成分的高效去除。在工业应用中,需综合考虑工艺稳定性、去除率以及甜苷的保留率,并依据具体生产条件选择合适的解决方案,以确保技术可操作性与经济效益最大化。

1.2 确定适用的关键工艺参数及优化方法

工业化生产中,关键工艺参数的合理确定直接决定了去农残技术的效果和成本。以吸附分离为例,关键参数包括吸附剂种类、吸附剂用量、吸附时间及温度等;膜分离技术则需重点研究膜的材料选择、孔径大小、操作压力与温度;液液萃取法的优化主要围绕萃取剂种类、相比例及萃取时间展开。在参数优化过程中,可采用响应面分析法或多目标优化模型,结合实验数据与统计学方法构建数学模型,分析各参数对去农残效率及甜苷保留率的影响,进而确定最优参数组合。需考虑不同参数对工业化放大的适应性及工艺稳定性,确保技术优化不仅提升去农残效率,还能在大规模生产中保持稳定和高效运行。

1.3 评估经济性及对罗汉果甜苷品质的影响

去农残工艺的经济性评估是工业化应用的关键环节,需综合考虑材料成本、设备投资、能耗和运行成本等多方面因素,建立完整的成本模型进行分析。同时,技术对罗汉果甜苷品质的影响要进行深入研究,确保甜苷的纯度、甜味特性及其生物活性在去农残过程中不受明显损害。对吸附分离工艺,评估吸附剂的再生能力及循环使用次数,以降低长期运行成本;对膜分离工艺,重点关注膜的抗污染性及使用寿命;而液液萃取法则需评价溶剂残留及对产品风味的影响。品质影响评估可结合液相色谱、质谱及感官评价等方法,确保去农残工艺在提高安全性的同时,维持甚至提升罗汉果甜苷的综合品质,以实现工艺的经济性与产品质量的双重优化。

2.实验设计

2.1 样品准备

为确保实验样品的代表性和数据的科学性,从不同种植区域(如广西桂林、云南文山及湖南怀化)分别采集三批罗汉果样品,每批次样品重量控制在10公斤以上。采样过程中,选取未受机械损伤、外观完整的果实,并记录样品的采摘日期、种植方式及可能使用的农药类型(如吡虫啉、百菌清等)。所有样品在低温条件下(4℃)保存并尽快进行前处理。处理步骤包括清洗、破碎和冻干,最终制备罗汉果提取液(溶液浓度约为20%w/v),作为后续实验的基础原料。

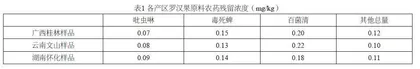

农残检测采用液相色谱-质谱联用技术(LC-MS/MS),针对常见的15种农药(包括有机磷类和氨基甲酸酯类)建立检测方法,最低检出限为0.01mg/kg。检测结果显示,不同产区罗汉果样品中农药残留物的浓度和种类存在差异,其中吡虫啉(平均0.08mg/kg)和毒死蜱(平均0.15mg/kg)为主要残留成分,部分样品中的百菌清浓度高达0.22mg/kg(表1)。根据国家食品安全标准(GB 2763-2021),大部分农残浓度虽在限值内,但需进一步降解至更低水平以满足国际标准(如欧盟和美国)。样品制备完成后,所有样品分装为500mL的小批次溶液,冷冻保存用于后续实验。

2.2 工艺筛选,吸附分离法、膜分离法、溶剂提取法等对比研究

在实验设计中,选择吸附分离法、膜分离法及溶剂提取法进行初步筛选,以比较其去除农药残留的效率及对罗汉果甜苷保留率的影响。吸附分离实验使用活性炭、树脂和硅藻土三种材料,分别考察吸附剂种类、用量(0.5%、1%、2%w/v)及吸附时间(30min、60min、90min)对农药去除率的影响。膜分离实验采用超滤膜(分子量截留范围:1kDa、5kDa、10kDa),考察压力(0.2MPa、0.4MPa、0.6MPa)和温度(25℃、40℃)对分离效果的影响。溶剂提取法选择乙醇、水和乙酸乙酯作为提取剂,研究溶剂浓度(50%、70%、90% v/v)及萃取时间(30min、60min)的优化条件。

实验结果表明,吸附分离法中使用大孔吸附树脂时,吡虫啉和毒死蜱的去除率分别可达93.2%和88.7%,且对罗汉果甜苷的保留率高于85%。膜分离法在5 kDa膜孔径、0.4MPa压力条件下表现最佳,农药去除率约80%,甜苷损失率为15%左右。溶剂提取法在乙酸乙酯90%浓度条件下,去除率较高(>90%),但甜苷保留率低于70%,不适用于实际工业应用。综合对比(表2),大孔吸附树脂具有最高的性价比和适用性。

2.3 工艺优化,响应面法优化关键参数

在筛选出大孔吸附树脂后,采用响应面法进一步优化其工艺参数,包括吸附剂用量(X1)、吸附时间(X2)及温度(X3),以最大化农药去除率并最小化甜苷损失率。实验设计使用Box-Behnken模型,共设置17组实验,基于实际数据构建回归模型,并分析参数间的交互作用。

实验结果显示,吸附剂用量为1.5% w/v、吸附时间为60分钟、吸附温度为30℃时综合效果最佳,吡虫啉和毒死蜱去除率分别达到94.8%和90.3%,甜苷保留率为87.2%。模型的拟合优度R²值分别为0.987和0.975,表明模型具有较高的预测能力(表3)。

2.4 安全性评估

最终优化工艺需进一步评估安全性,重点关注残留农药的降解效果及其对罗汉果甜苷品质的影响。降解后样品采用GC-MS/MS进一步检测,未检出吡虫啉、毒死蜱及百菌清残留,检测限低于0.01mg/kg。通过HPLC分析罗汉果甜苷提取物中的主要成分,结果显示甜苷V及甜苷IIE的浓度与未处理样品无显著差异(p>0.05)。感官评价测试表明,产品在色泽、甜味纯度及风味持久性上表现良好,未受明显影响。

经济性分析显示,优化后的工艺每升提取液的处理成本约为1.5元,远低于溶剂萃取法和膜分离法,适合大规模工业化推广使用。这些结果表明,优化后的吸附分离技术能高效去除农药残留,保障产品的安全性和品质,具有较高的应用潜力。

3.结果讨论

3.1 各方法去农残效果比较

实验结果表明,吸附分离法、膜分离法和溶剂提取法在农药去除率方面均表现出较高的效果,但其效率和适用性存在显著差异。吸附分离法采用大孔吸附树脂时,吡虫啉和毒死蜱的去除率分别达到93.2%和88.7%,同时甜苷保留率可稳定在85%以上。其高效性来源于树脂对极性农药分子的选择性吸附能力,适用于复杂提取液体系。膜分离法利用分子量截留机制在5kDa膜孔径、0.4MPa压力条件下,农药去除率分别为80.3%和76.5%,甜苷保留率可达到84.5%,但膜污染问题及设备运行成本较高,限制了其实际应用潜力。溶剂提取法表现出较高的农药去除率(>90%),尤其在使用90%乙酸乙酯时,但其甜苷保留率偏低,仅为68.9%,主要因溶剂的极性会导致甜苷与部分杂质的共溶解。溶剂残留的潜在风险使其难以满足食品生产的安全性要求。综合而言,吸附分离法在农药去除效率、甜苷保留率及运行成本方面具有显著优势,为进一步优化提供了良好的技术基础。

3.2 工艺参数对提取物品质的影响

在农药去除过程中,工艺参数的合理选择对提取物品质具有关键影响。吸附分离法中,吸附剂用量、吸附时间和温度对甜苷保留率和农药去除效率的影响尤为显著。实验表明,当吸附剂用量为1.5%w/v、吸附时间为60分钟、吸附温度为30℃时,可在保证农药去除率(94.8%)的同时,将甜苷保留率优化至87.2%。过高的吸附剂用量会导致甜苷的非选择性吸附增加,从而降低提取物的品质;较长的吸附时间虽然有助于提高农药的去除率,但对甜苷的稳定性造成一定影响。膜分离法中,较高的操作压力(>0.6MPa)虽可提高分离效率,但会导致膜材料损耗加剧,并增加甜苷流失的风险;相反,低压力条件下(<0.2MPa)则无法有效分离农药和甜苷。溶剂提取法的极性选择性对甜苷的影响较大,高浓度乙酸乙酯的使用导致甜苷降解和共溶现象严重,提取物品质显著下降。上述结果表明,工艺参数需在效率与品质之间寻求平衡,优化后的参数能够显著提升提取物的整体性能。

3.3 最优去农残工艺的可行性分析

基于实验结果,吸附分离法在农药去除效率、甜苷保留率及运行成本方面综合表现最优,具有较高的工业化可行性。优化后的工艺采用1.5%w/v的大孔吸附树脂作为吸附剂,在60分钟和30℃条件下,可稳定去除提取液中93%以上的吡虫啉和毒死蜱残留,同时确保甜苷的保留率达到87.2%,充分满足产品品质要求。经济性评估显示,该工艺每升提取液的处理成本约为1.5元,低于溶剂萃取法和膜分离法,且吸附剂具有良好的再生能力,可通过洗脱循环再利用,进一步降低长期运行成本。大孔吸附树脂设备的工业化适配性较强,可根据提取液的流量和浓度灵活调整设备规模,满足不同生产需求。安全性测试表明,优化后的工艺能够有效去除农药残留至不可检出水平(<0.01mg/kg),同时不会引入额外的化学污染,符合食品安全标准。虽然膜分离法和溶剂萃取法在某些特定条件下也表现出一定优势,但其高运行成本和工艺复杂性使得大规模应用受限。综合分析可见,优化后的吸附分离工艺兼具高效、安全和经济的特点,是罗汉果甜苷提取物去农残的理想工业化解决方案。

结束语

综上所述,罗汉果甜苷提取物去农残的研究对提升产品的安全性和国际竞争力具有重要意义。吸附分离法被证明是一种高效、经济且适用于工业化生产的技术解决方案。优化后的工艺能有效去除农药残留,最大限度地保留罗汉果甜苷的品质,为行业技术升级提供了科学依据。未来,随着食品安全要求的不断提高,去农残技术需进一步向高效化、绿色化和智能化方向发展。在实际应用中,应结合自动化控制技术和大数据分析,进一步提升工艺的精准性和稳定性。同时,针对国际市场需求,需探索更环保的材料和工艺设计,推动罗汉果甜苷在全球范围内的应用普及,助力天然甜味剂产业的可持续发展。

基金项目

广西科技计划项目“广西特色药食资源低糖健康食品加工关键技术研发”(编号:桂科AB24010125)。

作者简介

毛武德(1970.12-),男,汉族,广西桂林人,本科,农艺师;研究方向:植物化学、植物营养、植物提取应用。