1+X视角下高职课程多元化评价体系的构建与实践

作者: 梅小虎 杨靖钰 崔淑莲

高等职业教育以培养高素质技术技能人才为目的,它的教育评价内涵、模式、方法,应当能准确地衡量出人才培养的质量。课程是高等职业教育人才培养的载体,课程评价体系的构成与实施效果,决定教学成效,直接影响人才培养质量。长期以来,高等职业教育沿袭普通高等教育的评价方法,依靠一张期末试卷,以卷面分数为标准来衡量学生学习效果。但在新时代,职业教育作为一种重要的类型教育,它的教学环境、方法、手段和目的都已发生剧变,唯分数的传统评价方法已不能准确衡量教育教学成效,需要积极探索建立适合职业教育的课程评价方式。《深化新时代教育评价改革总体方案》中指出:“扭转不科学的教育评价导向,坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾”,这给我们指出了方向。

“1+X”证书制度,即“学历证书+若干职业技能等级证书”制度,旨在通过学校教育完成对学生“学历+技能”的培养,提升学生职业技能水平,提高社会竞争力。“1+X”证书制度要求职业院校深入“课证融通”,将职业技能有机融入课程体系,同步达成学历与职业技能培养目标。这种深入融通,不仅体现在教学内容的融合贯通,更需要在教学评价中“以终为始”——以职业技能掌握情况作为评价课程学习成效的重要组成。

本文以高职医学营养专业核心课程公共营养技术为例,探讨在“1+X运动营养咨询与指导职业技能等级证书”视角下,以学习成果结合职业技能标准评价学生技能水平与职业素养,以试卷结果评价理论知识掌握程度,以学习平台数据记录学习过程,综合学生自评、互评、教师评价与企业导师评价,构建得到多元化课程评价体系并充分实践。

1.问题与思路

公共营养技术课程是医学营养、食品类、护理类、健康管理类等专业的必修课,通过课程学习,学生可以掌握营养学领域的核心理论和技能,为从事营养专业工作提供助力。课程采用线上线下混合式教学,设置课前预习、话题讨论,通过课前活动参与度和内容正确度评价预习情况;线下课程实施环节,利用教学平台进行考勤、课中互动、小组讨论情况的评价,引导学生在学习实训过程互相评价,促进学生掌握技能重点;课后督促学生按照时间节点提交作业成果,教师及时评价,通过线上平台反馈至学生,方便学生诊改。课程重视基础理论,想要衡量学生对知识的学习成效,课程应当设置课中随机提问、课后测试练习、期末传统试卷考核等评价环节。

“1+X运动营养咨询与指导职业技能等级证书”是北京康比特体育科技股份有限公司组织开发的职业技能等级证书,是营养专业领域首个“X”证书。运动营养咨询与指导职业技能等级证书由社会化培训“运动营养师”演化而来,具有很强的技能性和应用性。“X”证书技能标准包含“运动健康风险评估”“运动营养测试与评估”“运动营养方案制定”共三大技能,在本课程中体现在以下几个教学模块:各营养素的生理功能、营养素与运动之间的关系、能量摄入与体重管理、运动人群的食物选择与搭配。“X”证书标准要求学生具备专业、严谨的职业素养,与课程中素质目标融合后,学生应当具备家国情怀、仁爱之心、认真严谨的职业素养。上述职业技能与素质目标仅依靠传统方式评价是不足够的,因此需要改革评价体系对技能的应用程度和思想道德的评价方法。

《深化新时代教育评价改革总体方案》指出:“坚持科学有效,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价,充分利用信息技术,提高教育评价的科学性、专业性、客观性。”在本课程评价过程中,应当利用信息化教学平台,引入多方评价,全过程监控学习过程,以学习成果呈现学习成效,兼顾理论与技能评价。

2.多元化课程评价体系的构建

课程评价体系由多种评价要素构成,评价的主体、标准是体系构建的核心。传统的课程评价主体是任课教师,学生是被评价的对象,课程评价的客观性、准确性易受影响。课程评价的重点是需要从结果展现学生的收获,因此必需改变课程评价的主体构成,并将课程评价拆解为知识评价、技能评价和素养评价,重视课程学习的过程评价。

2.1 “生师企”三方共建多元评价主体

多元化课程评价体系的构建过程首先需要明确评价的主体。长期以来,任课教师作为课程评价的主体,学生作为课程评价的主要对象,通过试卷笔试检验课程目标的达成情况。这种传统的课程评价方式单一,无法激发学生的学习兴趣,不能真正反映学生学习情况,更不能有效体现学生的成长。因此,有效的课程评价体系首先应当扩大评价的主体,让学生参与到评价过程中。以学生为中心的教育理论要求我们把学生作为课程设计的中心、教学环节的中心、教学成效的中心,强调学生的发展、学习和效果。学生不仅是被评价的对象,也是做出评价的主体之一。学生通过自评、互评,充分明确自身学习状况,精准发现不足的模块,可以有针对性改进。教师是课程的主导,是课程评价不可缺少的主体,教师评价能从课程标准的角度较为客观对学生做出评价。同时,体系引入1+X运动营养咨询与指导职业技能的企业考评员,针对学生的技术技能掌握情况做出有效评价。上述三方利用线上学习平台也在全过程监控、记录学习过程,根据设置的比例折算给出评价。综合“师生企”三方主体的评价结果,根据各自权重折算得到总评。

2.2 1+X运动营养支撑多元评价体系标准

课程评价体系需要清晰的评价标准。评价体系融合了课程教学标准和1+X运动营养咨询与指导职业技能标准,形成可量化的评分表,生、师、企三方都可以在教学过程中对照标准检验教学效果。例如,课程标准包含营养素与功能、营养素推荐摄入量、能量消耗评估与计算等模块,职业技能中包含运动营养测试与评估、运动营养方案制定等模块,课证融通后两标准也进行融合,综合设置了膳食营养调查与评估、膳食配餐指导评价模块。考查学生是否能够准确进行膳食习惯调查与分析、营养素缺乏调查与调整、膳食摄入评价与建议、能量消耗计算预分配、食材选择与搭配、客户反馈与调整,同时考查学生的团队协作、沟通表达、仁爱友善的综合素养。评价以学习成果为导向,聚焦和组织教学过程中的每个环节,不仅能较好反映学生知识技能掌握程度,更在过程与成果中展示职业素养。课程中每个评价标准与要求都清楚展示并明确赋分,学生可参照、教师能把握、企业导师易执行。

2.3 1+X课证融通是多元评价体系实施保障

1+X课证融通确保了学生、教师、企业三方共同对课程实施评价。通过1+X课证融通,运动营养咨询与指导职业技能与课程教学内容有机融合,引入了技能评价标准参与课程评价。在课程标准中明确评价的各方主体、标准及权重,这是多元化评价体系的制度保障。

三方以教学平台为载体,打破时间、空间界限,共同参与课程评价过程。师生双方直接参与课堂教学,在过程中落实双方评价容易实现,但引入更多的评价方需要有合适的链接。课证融通与混合式教学是实现三方共评的实施保障,1+X企业考评员通过证书考评的方式参与到课程评价中,将证书考评的结果代替部分原有的评价内容,考评时企业方利用在线学习平台给出评价与反馈,传向课堂教学中,师生共同诊改。

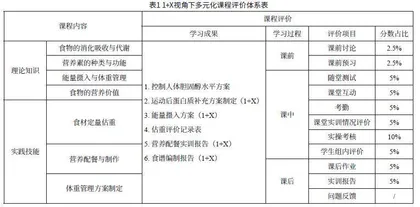

本课程构建的多元化课程评价体系如表1所示。

3.多元化课程评价体系的实践

课程设置7个教学模块,8个实训操作,共收集4份成果方案、8份实训报告、7次线上测验,记录出勤、课堂表现、线上学习讨论等过程评分,最后结合试卷考核的结果,折算后给出综合评价。

课程采用线上线下混合式教学,分为课前、课中、课后三个环节,每个环节都有相应的评价项目。课前发布预习与课题讨论,学习平台根据预习进度、预习检测、话题讨论参与次数和正确程度全记录,自动折算成绩。课中采用线上线下混合教学,平台记录出勤情况、教师记录课堂互动情况,课堂展示环节学生自评、组内互评。学生课后自测练习,学习平台自动记录成绩,学生提交课后成果作业,教师根据1+X运动营养咨询与指导技能标准和课程标准做出评价。

学生在实训实操、成果展示环节进行自评与互评,学生对自己的学习状态、成效进行打分。同时团队对组内成员的工作积极性、组织协调性等进行评价,评选出1人作为单次实训课程的优秀组员,在总评给与加分。

学生通过学习掌握1+X职业知识技能,完成学习成果,包括运动后蛋白质补充方案成果、运动营养咨询与指导整体方案成果、人体能量供应计划。根据职业技能标准,学生在课堂内对运动营养咨询与指导SOAP全流程方案进行制定与展示、运动营养咨询与指导流程演示,演示过程中,其他小组对该组成果与展示过程做出评价、教师根据课程教学标准对成果内容做出评价、企业导师根据1+X运动营养咨询与指导职业技能标准对学生职业素养、成果文本、沟通表达等方面做出评价,最后根据三方评价结果折算给出综合评价。

4.评价体系的改革成效

4.1 “三方主体”评价充分激发学生活力

多方参与的评价,摆脱了教师“一言堂”的评价模式,提高了评价的客观与准确。多方参与评价,学生能充分了解评价标准,同时对自身学习状况能够很好把握,提高了学生的学习积极性。通过评价,学生技术技能水平得到提高,以任务成果来展示学习成效,大大提高了学生的自信心,为学生成为高素质技术技能人才提供助力。

4.2 “两标准”有效提高学生知识技能水平

1+X职业技能与专业课程教学内容融合,课程教学与职业岗位能力对接,课程教学标准与职业技能标准共同评价学生的技能水平。评价结果发现,学生对于课证融通的教学内容掌握较好,能基本掌握运动营养咨询与指导的技能,具备良好的职业素养与道德修养,后续的证书通过情况较好,连续2批次考评通过率100%,并受到评价机构的表彰。

课程建设以来线上测试成绩对比可以发现,学生对所学基础知识掌握扎实,第一次测试成绩均在及格以上,学期末再次复测,成绩均提高至良好等级以上,说明考评体系的实践不仅准确反映学习情况,也有效提高了学生能力,促进了学生的发展。课程建设以来,期末闭卷考试成绩总体及格率较高,说明学生能基本达成教学目标。

课程以成果为导向,重视技术能力的培养与提高,与之相匹配的评价方式需要将评价场地拓展至课堂外。课程设置“营养配餐”“食谱编制”“食物定量估重”等成果考核模块,综合考查学生对知识技能的掌握和运用情况,学生通过考察过程提高了发现问题、解决问题的能力,提高了团队协作能力。

5.展望

有什么样的评价指挥棒,就有什么样的办学导向。课程的改革离不开评价体系改革,这有助于课程实施,有利于人才培养,是实现高质量技术技能型人才目标的关键。在高职课程教学评价过程中,需要构建多方参与、课证融通、工作过程为标准的评价体系,扭转不科学的评价导向,改变以考试成绩给学生贴标签的现象。未来应当持续深入教育评价改革,继续构建科学合理有效的评价体系,为培养更多优秀卫生人才贡献力量。

课程通过构建多元化的课程评价体系,在学生学习评价方面取得了一定成效,但继续思考,仍然可以继续完善。为了帮助更准确评价立德树人根本任务的完成情况,需要继续深化课程思政的评价方式改革。课程评价是人才培养质量评价的重要组成,因此需要探索系统性的人才质量评价方法,将多门课程评价结合在一起,构建多课程联合评价体系。

基金项目

本文为广东岭南职业技术学院2024年度精品开放课程项目《公共营养学》,项目批准文号(XJJPKC202405);广东岭南职业技术学院2024年度课程思政示范课项目《公共营养学》,项目批准文号(KCSZKC2024001);广东岭南职业技术学院2024年课程思政教学改革研究与实践项目,项目批准文号(KCSZJG2024002)。

作者简介

梅小虎(1992.07-),男,安徽蚌埠人,硕士研究生,专业主任,讲师;研究方向:营养与健康教育教学。