地方应用型本科高校“三全育人”模式的创新实践研究

作者: 张宇 丁航 程承 桑宇平 金洪男 徐永清

在新时代“立德树人”根本任务的引领下,“三全育人”模式成为地方应用型本科高校深化教育改革的核心路径。本文以苏州城市学院校级重点建设课程江南苏味美食营养与非遗技艺为例,探讨地方应用型本科高校如何通过全员协同、全程贯通、全域覆盖的育人机制,培养兼具专业技能与文化自信的高素质应用型人才。课程以学科交叉、非遗传承与数字赋能为特色,构建“文化+科学+实践”育人模式,通过校企协同、文化浸润、技术融合等路径,实现知识传授、能力培养与价值观塑造的有机统一。研究揭示了课程在资源整合、跨学科设计、数字化应用等方面的共性挑战,并提出深化校企协同、完善课程体系、创新数字工具等优化策略,为同类高校提供可复制的实践范式。

教育部《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》明确要求,为适应经济发展的新常态,地方本科院校应转变发展理念,加快应用型转型。地方应用型高校的使命重在服务行业的“应用型人才”和“创新人才”培养。作为应用型高等教育机构,首要任务是培养适应行业需求的应用型人才,即具备实际操作能力、解决实际问题能力和创新意识的专业人才。在新时代背景下,如何通过“三全育人”模式实现知识传授、能力培养与价值观塑造的有机统一,成为地方应用型本科高校的核心课题。近年来,部分地方应用型本科高校以重点或特色课程为载体,探索学科交叉与文化浸润的创新路径。例如,苏州城市学院校级重点建设课程江南苏味美食营养与非遗技艺在2024年被遴选为校级重点建设课程,并上报苏州市“江南文化”品牌建设工作领导小组《苏州市“江南文化”品牌建设(2024-2026)重点工程项目》,相继被“学习强国”学习平台、《扬子晚报》(“紫牛新闻”)、《苏州日报》《姑苏晚报》(“引力播”)等国家省市媒体广泛报道,产生了很好的社会效应和品牌效应。课程通过融合食品与营养科学、烹饪技能、非遗保护、数字技术等多学科内容,构建“文化+科学+实践”的育人模式,成为地方应用型高校“三全育人”实践的生动案例。本文基于面上分析,结合该课程的实践经验,系统阐述地方应用型高校“三全育人”模式的构建逻辑与实践策略。

1.地方型应用型高校“三全育人”模式的内涵与价值

1.1 “三全育人”与立德树人的逻辑关系

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”。“三全育人”强调以立德树人为核心,通过全员协同、全程贯通、全域覆盖的育人机制,实现知识传授、能力培养与价值塑造的统一。其本质是将思想政治教育融入人才培养的全过程,构建“大思政”育人格局。对于地方应用型高校而言,“三全育人”不仅是培养高素质应用型人才的必要路径,更是服务区域产业升级、文化传承与社会治理的重要抓手。例如,江南苏味美食营养与非遗技艺课程通过引入非遗传承人作为校外导师,全员协同,将传统技艺教学与“二十四节气养生”思政专题结合并全程贯通。同时,借助人形机器人平台开展社区健康服务实践,既传承了江南饮食文化,又培养了学生的社会责任感和创新实践能力,生动诠释了“三全育人”与立德树人的深度融合。

1.2 地方应用型本科高校的育人特色与使命

地方应用型本科高校的育人特征体现为“三结合”:

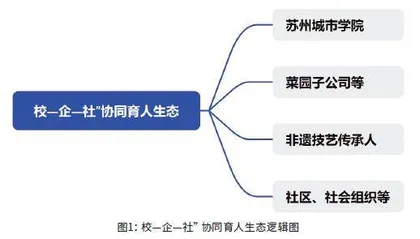

一是地方性与开放性结合:立足区域资源优势,推动校地、校企协同育人。例如,江南苏味美食营养与非遗技艺课程与苏州菜园子网络科技有限公司、苏州吴珍堂乌米饭食品有限公司等本土企业及非遗传承人深度合作,共建“非遗工坊”,将叫花鸡制作技艺、乌米饭制作技艺等地方非遗资源转化为实践教学项目,形成“校—企—社”协同育人生态(见图1)。

二是应用性与创新性结合:聚焦产业技术需求,强化学生实践能力与创新能力。课程通过“人工智能(AI)+非遗”模式,引导学生开发“乌米冰激凌”“智能船点塑形机器人”等创新产品,并在比赛中获得佳绩,实现传统技艺的现代化应用与市场化推广。

三是人文性与现代性结合:依托地方文化特色,以优秀传统文化与现代技术融合提升育人实效。课程借助人形机器人平台模拟“二十四节气养生”实践,结合人工智能(AI)营养分析工具优化食疗方案,既传承江南饮食文化中的“不时不食”智慧,又通过数字化手段增强学生的科技素养,为区域大健康及餐饮产业发展输送复合型应用型人才。其核心使命在于,培养兼具专业技能、家国情怀与社会责任感的应用型人才,为区域高质量发展提供智力支持。

2.地方型应用型高校“三全育人”模式的实践路径

2.1 全员育人:构建多元协同的育人共同体

2.1.1 学科交叉赋能

落实学科交叉融合赋能高校复合型人才培养,学科交叉融合可以推动实现科学技术的重大突破和寻找新的学科的生长点。打破学科壁垒,开设跨学科课程。例如,江南苏味美食营养与非遗技艺课程融合江南文化、食品与营养科学、烹饪技术、非遗保护等内容,通过“江南饮食文化概述与苏味食物特色”“苏味饮食类非遗技艺传承与创新实践”等模块,引导学生从科学视角解析传统技艺的文化价值与现代应用,培养跨学科思维。学科交叉也能够激发学生的创新思维。

2.1.2 校企社协同联动

“三全育人”的主体并不是局限于高校本身,家庭、企业、实践基地等高校“三全育人”的协同育人参与主体都应属于评价主体。江南苏味美食营养与非遗技艺课程联合非遗技艺传承人、相关行业协会与地方头部企业共建实训基地。与苏州菜园子网络科技有限公司合作,将传统叫花鸡技艺复原与工业化生产需求结合,形成“技艺传承—产品开发—市场推广—附加值赋能”的一体化育人链。(见图2)

2.2 全过程育人:贯穿人才培养全周期

2.2.1 课程思政与专业教育融合

课程思政强调将思政元素融入专业课,从而建构全员覆盖,全程育人的新型教育模式。在江南苏味美食营养与非遗技艺课程中嵌入思政元素,如“饮食文化中的家国情怀”专题,以“二十四节气养生”为切入点,分析苏州传统美食“青团”“水八仙”的历史演变与地域特色,引导学生理解“不时不食”背后的生态智慧与文化认同,深化对中华优秀传统文化的自信。学生团队在老师带领下,开发的“社区智能膳食系统”被应用于社区健康管理项目,通过人工智能(AI)算法为老年人定制节气食疗方案,体现技术向善、服务于民的理念。

2.2.2 生涯发展指导体系化

构建“分阶段、递进式”生涯规划体系。例如,在课程中增设“非遗创业实践”模块,学生从非遗技艺学习到产品设计全流程参与,部分学生组成研发团队,开发的“乌米冰淇淋”“苏味美食文创礼盒”获多项比赛、奖项和展览展示的一致好评,解决企业产品单一化困境,实现“技艺传承—创新转化—市场落地”的闭环培养(见图3)。

2.3 全方位育人:整合多维度资源

2.3.1文化浸润与美育实践

江南苏味美食营养与非遗技艺课程中依托非遗技艺增加美育元素,邀请学校艺术设计学院教授加入课程团队,讲授《非遗手作》内容,将传统文化与现代设计深度融合。

一是食育实践创新:学生团队设计“识Fun食育之旅”项目,针对3-6岁儿童厌食问题,通过“食知、食操、食礼、食趣”四维互动体验,融合苏州非遗饮食文化(如苏式糕点制作),引导儿童认识食物来源、动手烹饪、学习餐桌礼仪,培养感恩与健康饮食意识。该项目通过趣味化实践,将非遗技艺转化为儿童教育工具,作品在2024第5届国际食物设计大赛获得FUTURE FOOD大奖。

二是非遗文创设计:学生团队创作“锦绣扇·食韵”作品,以苏扇技艺为载体,将中国美食文化与历史人物故事融入扇面设计,如以“东坡肉”呼应苏轼、以“扬州炒饭”展现运河文化,实现“以扇为媒、以食为韵、以史为魂”的创新表达。该作品荣获“礼遇苏州·文创未来”2024首届大学生文创大赛最佳人气奖(8144票),并在2024年首届饮食文化地理与美食旅游研究前沿论坛暨中餐非遗技艺传承文化和旅游部重点实验室2024年学术年会上进行了交流和展示,引起热烈反响。

通过上述实践,课程将非遗技艺的文化内涵转化为可感知、可传播的美育资源,既提升了学生的审美素养与创新思维,又推动了传统文化在现代社会的创造性转化,彰显了“以文化人、以美育人”的育人实效。

2.3.2 数字化赋能课程建设

基于交互式人形机器人平台构建“二十四节气养生实训中心”,通过机器人动态演示节气养生技法,结合人工智能(AI)营养分析工具实时生成个性化养生方案。例如,在课程中,机器人通过动作捕捉技术精准还原传统养生动作(如太极拳、八段锦),并通过语音交互指导学生调整姿势;同时,依托AI算法分析节气气候特征与学生体质数据,推荐“立秋秋风润燥食谱”“小寒大寒温补药膳”等食疗方案,实现传统养生智慧与智能技术的深度融合。该模式已应用于江南苏味美食营养与非遗技艺课程,学生团队开发的“二十四节气养生与时令食物”参加2024第六届全球校园人工智算法精英大赛(江苏赛区)总决赛,获优秀奖。

3.实践挑战与优化策略

3.1 共性挑战

3.1.1 资源整合不足

资源整合是将某一个研究主体视为资源整合整体,对其运作所需的资源进行整顿、协调并重新组合,以避免各类资源各自运行所导致的整体割裂,达到资源整合的最大效果。而地方应用型本科高校在校企合作中普遍存在资源整合不足,也表现为表层化问题,具体表现为:

一是合作形式单一:课程虽与苏州吴珍堂乌米饭食品有限公司合作开展非遗技艺实训等项目,但初期合作仅局限于学生短期参访与技艺展示,未将企业工业化生产需求(如乌米饭标准化工艺开发)深度融入课程设计,导致技术研发与教学实践部分脱节。

二是区域资源利用不足:尽管课程引入非遗传承人(如苏式船点大师吕杰民、乌米饭师傅方伟锋)参与教学,但其合作多停留于单次讲座或展示,缺乏长期驻校指导机制,未能充分挖掘非遗技艺在文化传承与产业创新中的协同价值。

以上问题制约了课程在技术转化与文化传播中的综合效能,需要通过深化校企协同机制与资源整合策略加以优化。

3.1.2 课程交叉性弱

在课程设计过程中,各要素之间的逻辑关系凸显了学科整合与应用的重要性。只有充分考虑各要素之间的内在逻辑关系,才能确保跨学科主题课程能够承担起学科育人、综合育人、实践育人的多重使命。但就目前而言,跨学科课程设计面临系统性缺失问题:

一是课程拼凑化:课程初期尝试将食品科学、非遗技艺与人工智能技术结合时,曾出现模块割裂现象。例如,在“人工智能(AI)+苏式糕点营养分析”项目中,食品科学和烹饪技能教师侧重传统配方研究,而人工智能团队仅负责开发数据分析工具,未将江南文化和非遗文化内涵(如“不时不食”的二十四节气养生理念)融入算法逻辑,导致学生难以理解技术与文化的内在关联。

二是师资协同机制缺位:课程初期,康养产业学院与艺术设计学院、光学与电子信息学院的教师团队常态化协作平台有所欠缺,技术模块(如人形机器人编程)、艺术设计模块与文化模块(如非遗技艺教学)各自相对独立设计,导致课程内容衔接不畅。例如,学生需在不同课堂分别学习“苏味食物艺术设计”与“机器人动作捕捉技术”,未能形成完整、系统性知识链。

三是评价体系单一:课程初期考核仍以传统报告撰写、设计海报等为主,忽视跨学科实践能力评估。例如,学生完成“乌米饭工业化生产方案”时,仅需提交技术报告,而未对其文化阐释(如乌米饭在江南农耕文化中的象征意义)、市场转化可行性进行综合评价等,削弱了跨学科育人的整体效果。

3.1.3 数字化应用滞后

数字化工具指数字化时代具备数据处理功能的软硬件,数字化资源是通过视频、文档、动画、虚拟仿真等多种方式呈现的课程教育信息。江南苏味美食营养与非遗技艺课程在实际授课等过程中,数字化工具的应用存在一定短板:

一是技术功能局限:课程中使用的交互式人形机器人平台在初期阶段存在动作捕捉精度不足的问题。例如,机器人示范“八段锦”养生动作时,无法精准模拟非遗传承人的手法细节(如“虚实转换”细节),使学生较难通过机器人辅助掌握传统养生技艺的精华。