应用型本科烹饪实训课程融入课程思政的实践探索

作者: 易中新 贺习耀 王辉亚

课程思政是新时代我国高等教育领域为更好落实立德树人根本任务而探索创新的新兴事物。不同专业、课程因其特点不同,开展了不同程度的课程思政建设思考和实践。以烹饪专业为例,近几年的课程思政研究与实践主要从课程思政与专业建设、课程思政融入路径与教学改革、工匠精神等课程思政元素挖掘与融入等方面展开。因为是新兴事物,课程思政在实施中概念范畴、科学内涵、内在特点、建设规律、实践路径和育人功能还需要进一步厘清、把握和优化。中餐烹饪工艺基础课程(下文称“本课程”)作为武汉商学院首批立项的课程思政示范建设项目,在课程思政建设上做了一定的尝试。

1.课程简介

本课程面向我校烹饪与营养教育、食品质量与安全和食品科学与工程等专业开设,是体现烹饪特色的食品类专业中的烹饪类首门专业限选课(部分学生必修),俗称“烹饪基本功”。作为烹饪实践课程群的首门课程,起到打好从事烹饪与食品研究基础的作用。通过教学,使学生领悟“基础不牢、地动山摇”的技能养成道理和“熟能生巧、巧能生精”的技能习得规律,养成勤思考、善归纳和举一反三的能力,养成良好的职业习惯和精益求精的职业精神。教学内容主要包含现代餐饮与食品行业的餐饮生产安全卫生素养、刀工、勺工、原料初加工和调味基础等基本技能。教学方法主要采用理实一体、混合式、项目式、演练结合、课堂讨论、任务驱动等多种方式。

自我校2013年开办本科专业开设此课程以来,在“食烹一体”理念引领下,课程建设持续推进,该课程先后获得校精品资源共享课、校教研项目、武汉市属高校首批在线开放课程、校本教材建设、湖北省首批线上线下混合式一流本科课程等荣誉。

2.融入课程思政的必要性

2.1 课程思政自身立德树人的要求

2020年公布的《高等学校课程思政建设指导纲要》,提出全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措。专业课程是课程思政建设的基本载体。专业实验实践课程,要注重学思结合、知行统一,培养学生勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力。

作为烹饪与食品类应用型本科专业实践课程中的首门课程,不仅要为后续课程提供技能基础铺垫,也要打好良好的“思政”基础。

2.2 应用型本科专业建设的要求

自2014年教育部酝酿启动高校转型改革,我国1200所国家普通高等院校中,将有600多所转向职业教育,培养技能型人才以来,应用型本科教育成为研究热点。应用型本科的“应用、职业元素、产学融合”“足够、扎实”等特点,体现了和普通本科和高等职业教育的差异性。应用型本科高校旨在培养应用型人才,课程的设置也更加偏向于理论结合实践。因此,课程思政的建设与研究型高校有所不同,更加注重学生的技能素养、职业道德教育等方面。在实施路径上,应用型本科高校更应借助于实训类课程,拓宽课程思政的边界,使得思政效果事半功倍。本课程开展课程思政的研究与实践,契合了应用型本科人才培养的应有之义。

2.3 专业人才培养(方案)和课程建设的要求

一方面,烹饪及食品类专业人才培养方案指标点本身要求课程包含课程思政元素。另一方面,本课程在长期以来的教学传统中,自发、零散地包含了从政治认同、家国情怀到传统文化、法制教育,特别是职业道德等思政元素。在传统基础上,需要对其进行进一步凝练,使其系统化。

3.课程融入课程思政的教学设计

按照OBE(基于产出的教育)理念,以专业人才培养方案毕业要求指标点为依据,明确本课程在专业人才培养中的地位,确定本课程教学目的和任务、内容及顺序、考核与成绩评定等。同时充分挖掘课程思政元素,使其有机融入课程教学各要素。

3.1 课程学习成果中融入课程思政目标

根据OBE理念明确课程学习成果和有机融入课程思政目标。在人才培养方案规定的本课程毕业要求指标点有二大点,三小点。在此基础上结合课程实际情况确定课程学习成果。

①在课程学习、训练中感受并潜移默化形成善待食物、节约粮食和注重食品安全等科学食物观(对应毕业要求6工程与可持续发展中的指标点6.1)。

②了解现代餐饮产品生产中烹饪刀工、勺工、原料初加工及调味等基本知识,熟练掌握现代餐饮产品生产中烹饪刀工、勺工等基本功技能,掌握原料初加工及调味等基本功技能,辅助练就强健的体魄,进而具备为完成餐饮产品生产与加工单元的设计提供基础支撑的能力。在课程学习、训练中体会并理解、模范遵守现代餐饮生产安全卫生规范(对应毕业要求6工程与可持续发展中的指标点6.2)。

③在课程学习、训练中体会并传承劳模精神、劳动精神和工匠精神,理解并遵守现代餐饮职业道德和规范,秉承科学严谨、勇于创新的工作作风等职业道德和规范(对应毕业要求7伦理与职业规范中的指标点7.3)。

其中,第①③点在教学大纲的持续修订、优化中,将课程思政目标有机融入了课程目标中。结合课程目标,大纲中将课程思政元素主要定为科学食物观、职业道德和规范两大类,具体包含善待食物、节约粮食、注重食品安全和劳模精神、劳动精神、工匠精神;科学严谨、勇于创新;餐饮生产安全卫生规范等8点课程思政元素。它们之间相互关联,层层递进,和课程教学内容融为一体,共同支撑了教学目标的达成。

3.2 课程教学内容中融入课程思政元素

《高等学校课程思政建设指导纲要》对课程思政建设内容重点、教学体系和专业课程特点等方面均作了明确的规定。结合课程实际情况,内容重点要深化职业理想和职业道德教育,教育引导学生深刻理解并自觉实践餐饮及食品行业的职业道德和规范,增强职业责任感,培养遵纪守法、爱岗敬业、无私奉献、诚实守信、开拓创新的职业品格和行为习惯。

本课程作为教学体系中的专业实践课程,注重学思结合、知行统一,培养学生勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力。课程特点上,本课程作为工学类课程,注重强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

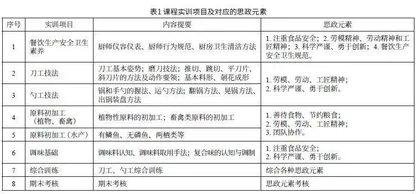

本课程根据课程学习成果,确定具体教学内容,主要包含餐饮生产安全卫生规范、刀工、勺工、原料初加工及调味等共计16个项目,并结合课程教学内容实际,在教学实践中按照最新课程思政要求进行优化和改造。具体见表1。

3.3 课程教学过程融入课程思政元素

3.3.1 情境式学习,在实践中感同身受

本课程在授课中遵循、借鉴传统烹饪实践教学的“讲、演、练、评”“烹饪模块教学”“项目课程理实一体化”“五步法教学”“项目式教学”等模式,针对思政元素穿插情境讨论思辨、躬身体验反思等课内外活动,强调学生在训练、实践过程中感受并潜移默化养成相应的素养。

3.3.2 信息化手段,形成思政教学数据

本课程采取线上线下混合方式进行,借助超星智慧教学系统现有功能配合开展任务驱动,保证授课资料、学生学习、互动过程均能够在网络平台上呈现,生成教学数据。在具体实施中,主要包含课前理论知识自学,课中演、练,课后反思、再练习等环节。贯穿教学全过程的教学活动项目主要包含课堂互动、课程音视频、章节测验、分组任务、章节学习次数、讨论、考试、课堂实训练习(测验)、实训报告、期末考核等多种形式,使得学生积极性提高、教学过程可记录,思政元素自然融入其中。

3.3.3 过程化评价,助力思政元素达成

为了达成学习成果(含课程思政),本课程将各项要求、内容等与各项活动建立联系,较好做到了过程评价与结果评价相结合。课程思政的考核点贯穿于教学全过程,通过课堂活动(含练习)、测验、讨论、实训报告(含作业)、期末考核等形式开展和综合成绩评定。

3.4 课程考核中融入课程思政的评价

课程成绩由平时成绩和期末考核成绩构成。平时成绩占50%,期末考核成绩占50%。平时成绩主要由考勤、课堂表现和实训报告(作业)构成。

平时教学过程中,课程思政元素的评价逐一分解到签到、作业、讨论、课程互动、分组任务等学习任务中。期末考核选取了典型项目,通过实践操作和课程学习反思等方式考核,注重考核操作过程和成品质量,技能与思政元素兼顾。按照大纲要求,除了考核刀工、原料成形、勺工、原料初加工和调味基础等项目外,科学食物观、职业道德和规范也占有了20%的分值比例。要求学生结合课程学习中的课程思政元素进行反思,主要考核职业认知、态度的反思和逻辑表达。

4.课程融入课程思政的教学案例

本课程围绕拟定的8点课程思政元素,针对每一个元素,进行了具体的教学设计。此处以工匠精神为例,进行阐述。其他课程思政元素,参照此模式进行,并作针对性调整。同一思政元素前后必要性重复,层层递进;不同课程思政元素做好分工,共同形成本课程课程思政体系。

4.1 教学主题

实训5直刀法(跳切)。

4.2 课程教学目标

①理解跳切的适用原料范围,掌握跳切的方法和技术要领,并能拓展到其他直刀法。

②通过直刀法(跳切)训练实例,体会并传承劳模精神、劳动精神和工匠精神,秉承科学严谨、勇于创新的工作作风,理解并遵守现代餐饮生产安全卫生等职业道德和规范(课程思政)。

4.3 思政育人要素切入点及育人目标(见表2)

4.4 实施过程(见表3)

本次课在前期刀工基本姿势、直刀法(推切)训练的基础上,继续引发和提升学生对“工匠精神”的思考,进而反推其加强技能训练。在课堂中,学生进行了白萝卜、内酯豆腐的跳切的练习后,会感叹“看似简单的动作,要想掌握没有想象中的那么容易,更不谈做到极致”。适时发布“工匠精神”的专题讨论话题,并配合网络讨论进行,通过各行各业的工匠案例和课程内容结合引发学生思考。通过此活动的设计,颠覆了学生对习以为常的技能学习的认知,并通过真实的例子和自己的体会,思考如何从态度上重视技能的学习,重视技能细节的打磨。

5.课程融入课程思政的教学反思

5.1 取得的成效

总体上进行了课程思政框架设计,也进行了教学实践检验和优化,提高了课程技能习得目标和育人目标。

通过期末考核学生学习反思中,学生普遍提到,通过课程学习感受到看似简单的动作或方法真正要掌握,要达到熟练,并非易事,需要经过反复的、有效的练习才能达到。也有学生提到,在处理加工食材时,应善待食物并做到尽量节约,物尽其用。还有同学提到,课堂中严苛的着装管理要求,其实和食品安全有莫大的关系。如此等等,每位学生都能够根据自己的练习情况,从中感受小课程中蕴含的人生大道理。学生在掌握相关技能的同时,能够反思自己的学习过程并能够在一定程度上追求精益求精的工匠精神,能够在训练中思考食品安全、人与食物的关系及职业道德规范等。特别是和理论课程相比,部分道德意识层面的行为规范,通过自身的真实实践,体会更为真实,能够触发行动的改变可能性更大。在课程结束调查问卷中,学生也普遍反映在职业道德、团队合作、安全卫生意识、劳动精神等方面均有较大程度的提升。

本课程在现有课程教学目标和混合式教学中融入课程思政的教学和评价模式,已形成一整套体系。

5.2 存在问题和优化

本课程在融入课程思政的创新实践中,也碰到新的问题。如学生在参与讨论过程中有部分表现出一定的“无所谓”“只求保底”等心态;关于道德、行为、法规等辩证关系,学生在参与讨论过程中也表现出一定的不参与、言行不一致的情况,说明道德、行为本身的复杂性,还需要进一步研究、提升。又如课程思政的评价有效性还值得进一步研究。当前在教学中落实课程思政,普遍在于凝练课程思政元素和实施。如何在课程目标达成背景下,综合考虑课程思政元素、教学设计与实施、课程思政评价等环节,值得应用型本科实践课程进一步探讨和优化。

5.2.1 优化思政元素挖掘

丰富课程思政案例、充实课程思政案例库,并优化与毕业要求指标点的对应关系。思政元素结合课程要求与实际,分批增加、调整。如团队合作意识,实际在教学中已经零散纳入,还有待在教学实践中系统总结。

5.2.2 优化课程思政实施

充分考虑其与教学目标、教学形式的关系。以学生为中心,针对不同的课程思政元素丰富、优化教学策略,增加思政元素的融入艺术,保证教学效果。

5.2.3 优化课程思政呈现形式

结合智慧课程平台的知识图谱、思政图谱和AI(人工智能)技术,增强互动性与趣味性。同时,利用大数据分析,精准追踪学生的学习进度和行为表现,为学生提供个性化的反馈和指导。通过这些措施,课程思政不仅能更有效地融入教学,还能为学生提供一个全面、立体的学习体验。

5.2.4 优化课程思政评价

课程思政评价采取合适的评价策略与评价工具,从定性评价向定量评价转变,从评价“学生所思”为主,到考核“学生所为”为主,提高其有效性、针对性。

基金项目

湖北省2020年度省级一流本科课程(线上线下混合),项目编号:鄂教高函〔2021〕3号356。

作者简介

易中新(1983.10-),男,汉族,湖北钟祥人,讲师;研究方向:烹饪工艺与教学。

贺习耀(1966.06-),男,汉族,湖北武汉人,教授;研究方向:饮食文化与烹饪教育。

王辉亚(1963.08-),男,汉族,湖北武汉人,高级工程师;研究方向:烹饪工艺与教学。