食品接触用塑料材料中荧光增白剂检测方法分析

作者: 林达源

荧光增白剂作为具备增白效能的染料,对人体有害。在食品接触用塑料材料检测工作中,若能积极采取有效的检测方法监测荧光增白剂的添加,有利于维护食品安全。在此基础上,本文简要分析了食品接触用塑料材料中荧光增白剂分型特征及其提取路径,经由高效液相色谱检测法、白色程度度量检测法、紫外线定性定量检测法等方法,可增加检测结果的可靠性,为我国食品接触用塑料材料的科学监督给予保障。

一、食品接触用塑料材料中荧光增白剂的分型特征

(一)吡唑啉型

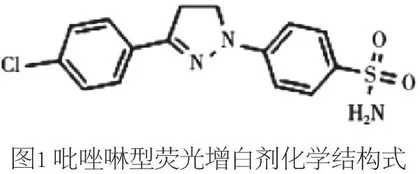

荧光增白剂是主要用在工业领域中的染料添加剂,它在实际使用时,可以产生蓝色荧光,由此给人一种视觉白亮感,使用后方可达到补色增白的效果。经过对荧光增白剂电子分子分布结构的分析,此类化合物能够在基态至活泼态的循环变化中,成功释放420mm至450mm波长的光色。实际上可划分为五种不同类型。而此次研究中具体以三种常见分型予以阐述。其中吡唑啉型属于关键分型,其化学式,见(图1)。此种分型荧光增白剂在使用期间,能够产生显著的增白作用,呈现绿色荧光色。在我国工业腈纶产品中适用性较强,而且对于羊毛制品亦可适量使用,自此确保荧光增白剂表现出染料优势,打开工业产品的销路。

(二)二苯乙烯型

在我国工业领域中,二苯乙烯型荧光增白剂的应用范围较为广泛,基本上有八成以上的工业产品选用此类型的荧光增白剂。特别是在纤维制品中,可促使产品本身更加显亮,以蓝色荧光色为具体显色,其化学式,见(图2)。从荧光增白剂的具体使用类型中,此种类型的荧光增白剂具备低成本优势,在我国日用品生产领域具有广阔的应用空间。

(三)香豆素型

荧光增白剂本身作为染料添加剂,它能够对产品自身颜色起到辅助提亮作用,故此它的应用具有一定的必要性,只要在法规安全范围内予以使用即可。其中起源较早的一类荧光增白剂类型即为香豆素型,它能够产生蓝色荧光色。结合(图3)化学式结构特征,能够引入杂环芳香基,有着相对稳定的特征。通常在使用此种类型的增白荧光剂时,多应用在尼龙工业制品以及毛织物、太阳能电池等产品中。根据上述不同分型特征,可遵照我国荧光增白剂安全用量,将其合理应用在工业产业中。

二、食品接触用塑料材料中荧光增白剂提取路径

在我国食品生产工序中,食品包装材料多以塑料为主,无论从安全性还是经济性上,食品塑料包装均具有相应的选择优势。然而,对于直接接触食品的塑料包装材料,在其生产时,理应加强对食品包装材料的安全管理,并且在塑料包装材料制成后,需对其中含有的荧光增白剂予以精准检测,提高材料安全性能,由此保证用于包装食品的塑料材料中不含危害人体健康的荧光增白剂。一般而言,消费者在误食含有荧光增白剂包装材料内的食品后,人体血液系统、免疫系统肝脏器官均会受到不同程度侵害。因此,为了进一步维护消费者机体健康,需采取多种方法,顺利提取荧光增白剂,借此增加检出结果的准确度。

(一)索氏提取与热水提取

对于食品塑料包装材料中荧光增白剂,检测人员可以采用索式提取法、热水提取法予以采样。前者是要求检测人员先行对包装材料进行研磨、萃取,而后借助滤纸,对溶剂进行加热操作,产生的蒸汽能够伴随着导气管,促使包装材料中荧光增白剂以溶液形态被萃取流入提取器内部。此种方法具备高效性特征,能够符合检测人员快速提取待检测物要求。后者是依靠阶梯式温度,对荧光增白剂加以提取。根据学者李艳红在热水法与微波法对比结果中,最佳温度应为80℃,促进荧光增白剂的提炼。

(二)加速溶剂提取

在对样品予以提取检测时,还可利用加速溶剂提取的方式完成提取操作。该法是指在高温(<200℃)、高压(<20685kPa)条件下,利用有机溶剂,促使塑料包装材料在此种条件下,依据气液态的差异性溶解力,促使材料本身处于高沸点状态,而后在溶剂作用下,可以将材料中的荧光增白剂提取到溶剂中,自此对其进行下一步的检测。检测人员在提取作业中使用此法,可以适量降低溶剂量,加快提取速度,产生高回收率的效果。

(三)超声振荡与辅助提取

在超声波作用下,亦可对塑料包装材料中的荧光增白剂进行提取,而后再按照标准化检测步骤完成检测任务。其中可以联合振荡方式、辅助方式,对其予以提取。所谓的超声振荡是在空化反应以及热效应下,促进待测物的有效溶解,自此实现高效提取。而超声辅助是在提取液辅助下,对包装材料中的待检测物进行纯化处理,这样可以在溶剂参与下,确保荧光增白剂样品从塑料包装中脱离出来,增加后续检测步骤的便捷性。

三、食品接触用塑料材料中荧光增白剂检测方法

(一)高效液相色谱检测法

在检测人员针对食品接触用塑料材料中的荧光增白剂予以检测时,可以使用先进的高效液相色谱仪,对其进行全面检测,确保检出结果更加可靠。一般而言,检测人员需按照下述步骤逐步完成检测任务:

第一步,检测人员需事先准备好此种检测方法需要的试剂、仪器以及检测物品等。结合高效液相色谱检测法的相关要求,可以利用Agilent 1200高效液相色谱仪对其进行检测。同时,检测人员还需要在检测实验室内备好凯迪高速离心机与杭州FY-ADCY4S氮吹仪、山东HD-ZF-109 荧光检测仪、HAD-TM1F涡旋振荡仪、洁盟超声波清洗机、电子天平、过滤器等,并且还需要配置适量的三氯甲烷等试剂以及待测塑料包装产品(聚乙烯塑料)。在检测环节,检测人员需依照标准的试剂仪器使用规定,提高此种检测方法的实效性。

第二步,检测人员在备好上述基础设施后,需进入荧光增白剂标准溶液制取以及样品处理环节。其中对于高效液相色谱法检测过程中使用的溶液,主要以乙腈溶液为主。检测人员在提取样品后,可以同溶液进行稀释混合,而后制取成每1L含有100mg荧光增白剂浓度的标准样品。另外,还需设定好样品存储温度,以4℃为基础,并且还可以对其持续稀释成不同浓度待测溶液,如1mg/L、3mg/L等。至于样品的净化处理,可以在购买标准品后,按照不同的浓度进行配制,之后开展空白试验,从不同浓度荧光增白剂的检测结果中进行整合,并且绘制对应的检测曲线图,待采样后进入上机检测环节。同时,还可同乙腈溶液、三氯甲烷溶液以70%、30%用量标准,对待测样品进行超声离心处理(转速:9000r/分钟,温度:50℃,超声时长:0.75小时,离心时长:5分钟),并且使用上述提及的氮吹仪等仪器,对离心后样品进行吹干。在高效液相色谱法检测前的样品处理阶段,还可以使用甲醇以及乙腈溶液对其实施淋洗,保证在吹干后成为待检测样品。

第三步,完善检测条件。于高效液相色谱检测法中,可以借助光度仪检测荧光增白剂波长,而后确定色谱分离柱长度。之后根据上述样品绘制色谱图,从中分析分离规律。一般情况下,若在1.5分钟洗脱时间内,它需要使用80%乙腈溶液搭配着20%乙酸铵溶液充当流动相。在4分钟以内洗脱时间,A、B流动相分布比例为4:1或以A流动相为主。随着洗脱时间的延长,流动相A配制比例逐渐升高,而后在8.5分钟到12.5分钟时,降为30%A流动相,并且再度升至80%A流动相。随着液相色谱条件日益完善,可以适当增加此次检测结果可靠性。与此同时,检测人员还需要加强对样品的提取制备,并整理好相关检测数据,推断具体的检测结果。

第四步,在数据汇总中做出相关推断。在对标准样品溶液进行稀释时,它的浓度逐渐减小,此时根据与参照组的对比,可发现在高效液相色谱法参与下,可以得出具体的检测结果,并且还需要搭配重复试验,增加检测数据的准确度,避免在误差影响下,造成荧光增白剂的回收率下降,或者检测含量出现不可信的后果。此外,在依据高效液相色谱仪检测荧光增白剂时,若在聚乙烯塑料包装中测出荧光增白剂,可推断此类包装质量不合格,需及时对此批次的包装材料进行回收,借此优化食品包装安全管理效果。

(二)白色程度度量检测法

在对食品接触用塑料材料进行检测时,还可以利用白色程度度量检测方法,精准分析此类包装塑料袋是否违规使用荧光增白剂。若检测后确定其中含有危害性增白剂,应立即对其进行妥善处置,避免流入市场,损害消费者权益。所谓的白色程度度量检测法,是依据荧光增白剂的具体效能,确定包装袋是否保持原始白色程度。一旦在检测中发现包装袋的白色程度超出标准范围,即过白,可以考虑源于荧光增白剂引起的深度白色情况。然而,检测人员以此种方法进行检测时,只能得出“使用”或“未使用”两种测定结果,以定性分析的方式筛选违规产品,而对于荧光增白剂的掺入量则无法给出明确结果。因此,为了满足大规模食品接触用塑料材料的安全检测需求,可以优选白度检测法。

(三)紫外线定性定量检测法

1. 紫外线照射定性检测

在定性检测中亦可以使用紫外线检测法,对荧光增白剂的分布情况进行分析。如若按照定性检测方法,检测出待测物中确实含有荧光增白剂,应立即联系塑料包装制品生产商,禁止销售此批产品。而且对于已经售出的包装产品,应同食品生产商建立互通关系,确保流入市场的塑料包装食品符合安全销售规定。

对于紫外线照射定性检测方法,它是利用紫外线照射光的吸收率,从待测物的可见光特点上推断出包装袋上是否含有荧光物质。检测人员可以将食品接触用塑料材料置于紫外线照射条件下,在照射后,待测物表面会受近紫外光(波长范围在300nm到400nm之间)的影响,以蓝色荧光、紫色荧光进行反馈。此时检测人员可以直观检测到待测物上确有荧光增白剂。此种方法在应用时借助紫外照射灯等设备,可以实现便捷检测,具有易于操作的优势。但因为此种检测方法主要依靠的是检测人员的肉眼观察结果。因此,它的误差较大,且人为风险偏高,要求使用此种检测方法的检测人员具备扎实的业务基础,而且还需要做好个人防护,以免在紫外线灯照射下,对检测人员的人身安全带来威胁。在实验室内进行检测时,也要根据紫外线照射灯的释放范围,将其设定在局限空间内,始终以安全检测为基准,促使紫外线定性检测下获取更加可靠的检出结果。

2. 紫外分光光度定量检测

实际上,在对食品接触用塑料材料中的荧光增白剂开展检测工作时,除了需要实施定性检测外,还应当以定量检测方法,知晓其中增白剂的含量及其品种,借此为有关部门有方向性查证提供依据。在紫外线照射技术下,还可以依据紫外分光光度确定增白剂含量。

首先,检测人员可以将食品接触用塑料材料样品制备为待测溶液。对溶液进行检测可以增加检测流程的标准性,避免直接对固体材料进行检测,增加检测步骤的繁琐性;其次,检测人员可以选用紫外分光光度仪,它的波长多在200nm至1000nm以内,能够在不同波长条件下,将待测物划分为不同光区。在应用此种检测方法时,检测人员需要从多类型光度计中择优而选,可选择721型光度计,它适用于360nm至800nm的波长环境内,而且还可以利用722型光度计,它可以释放330nm的紫外线。对于波长精度越小的光度计,它的性能越优。检测人员选好光度计等检测工具后,还应单按照规定制备标准溶液,其中应当以梯度式浓度参数予以制备;再次,检测人员应当使用光度计对待测溶液进行检测,它可以直接检测出增白剂实际含量,但对于不同增白剂的种类无法给出清晰界限;最后,检测人员需记录好不同样品的检出结果,求取平均值后可作为参照值,用于验证荧光增白剂的普遍含量。另外,检测人员还需注意以下事项,其一,检测人员应充分考虑到紫外光度计检测中的误差因素。由于塑料包装材料中并非只有荧光增白剂能够吸收紫外光。所以,这就造成富含其它吸光物质的塑料包装材料,会增加荧光增白剂含量值;其二,检测人员应穿戴好防护服,一要避免受紫外光度计紫外光照射影响,致使身体受到侵害;二要保管好检测试剂,防止直接接触试剂后,造成检测人员受伤。面对不同类型的检测方法,检测人员应依据荧光增白剂检测目的确定检测方法。

结论

综上所述,在食品接触用塑料材料荧光增白剂检测过程中,可以充分依托分型特征与提取路径,从高效液相色谱检测法、白色程度度量检测法、紫外线照射定性检测法、紫外分光光度定量检测法等方面着手,在开拓检测渠道的同时,也能为检测结果精准度的提升给予依据,保障食品包装安全,满足新时代食品安全管理的实际需求,消除食品安全隐患。

作者简介:

林达源(1996.02-),男,汉族,广东东莞人,本科,助理工程师;研究方向:食品接触材料及制品的检测。