我国食品召回法律制度的现状及完善对策

作者: 陈景军

在食品安全管理体系中,食品召回活动是非常关键的,在很大程度上关系着食品安全管理的最终成效。目前我国已经针对食品召回建立了相应的法律法规制度,保证食品召回活动具有较强的规范性与系统性。本文先阐述了我国食品召回法律法规制度的设计现状和运作现状,接着分析了我国食品召回法律制度欠缺的主要原因,最后从完善相关法律法规、明确监管部门的职责、构建食品召回保险制度、加大违法打击力度、建立食品溯源机制等五个方面,探讨了我国食品召回法律制度的完善对策。

近几年,我国社会环境中的食品安全问题已经非常普遍,使得社会民众对于食品质量信息的了解普遍不足。特别是部分食品企业为了自身利益,做出了以次充好等行为,同时也疏于食品生产与流通的管理,导致食品安全无法得到较好的保障。目前我国已经充分关注这些问题,并且也开始逐步完善食品召回法律制度体系,用以解决我国社会中存在的食品安全问题。但是结合实际运作效果来看,我国现行的食品召回法律制度并没有取得预期效果,应该在后续时间里进行针对性的调整与改善。

一、我国食品召回法律制度的现状

(一)我国食品召回法律制度设计现状

当前我国食品召回法律制度体系还处于初级阶段,导致食品召回模式在运作过程中很难得到较好的支撑。我国关于食品召回的法律法规最早见于2002年北京市颁布的《北京市食品安全监督管理规定》中的“食品公告追回”。最早的完整法律法规体系则是2006年上海食药监局颁布的《缺陷食品召回管理规定(试行)》。2007年,我国颁布了《食品召回管理规定》,使得食品召回相关法律法规上升到了国家层面,同时我国关于食品召回的相关法律体系也开始得到完善。特别是在2015年,我国修订的《食品安全法》对食品召回有了更多的规定。与此同时,2015年国家食药监局通过了《食品召回管理办法》,进一步完善了食品召回的法律法规体系。这也标志着我国关于食品召回的法律法规体系逐步形成,可以在食品召回活动中发挥较好的指导作用。2020年,我国针对《食品召回管理办法》进行了一定的修正,使得这些法律法规内容更加契合我国食品召回活动。

(二)我国食品召回法律制度运作现状

通过上述分析可以看出,我国在食品召回方面已经形成了以《食品召回管理办法》为主、《食品安全法》等其他法律为辅的完善体系。这套体系可以较好规范我国食品召回活动,同时也对食品生产与流通企业进行一定的规范,但是结合实际情况来看,我国食品召回法律制度还存在一定的不足。一方面,当前我国关于食品召回的法律法规与发达国家还有较大差距,在法律法规内容方面还有较大提升空间。这也使得现行法律法规只能提供一定的引导,无法深入到食品召回的各个细节内容中。另一方面,我国食品召回法律法规的威慑力还不够,导致部分食品企业在权衡利弊后会做出一些故意违法行为。这种情况也使得食品召回法律法规存在失效情况,需要在后续时间里进行针对性的优化与调整。

二、我国食品召回法律制度欠缺的原因

通过前文分析可以知道,我国在食品召回法律制度方面还存在一定的欠缺,导致现行法律制度无法取得预期的效果。在这种情况下,就有必要针对我国食品召回法律制度进行深入分析与探索,探索食品召回法律制度欠缺的主要原因,以便在后续时间里进行针对性较强的调整与改善。

(一)相关法律法规不完善

我国当前关于食品召回法律的规定比较多,但只有《食品安全法》这一个位阶比较高的法律,同时这个法律法规中关于食品召回的法律规定也比较少,在实践环境中缺乏操作空间。不仅如此,我国虽然已经通过《食品召回管理办法》,针对食品召回活动进行了一些规定,同时也制定了相应的处罚措施,但是在实践应用过程中,现有法律法规还无法给食品召回活动提供完善的支撑。特别是与发达国家相比,我国关于食品召回的现有法律还存在较为显著的滞后性,应该在以后得到针对性的创新改善。

(二)监管部门职责不清晰

当前我国频繁发生的食品安全问题,也揭露了我国在食品安全监管方面存在比较显著的欠缺与不足。目前我国关于食品安全的监督部门比较多,主要有地方政府部门、食品安全监督部门、市场安全监督局、卫生行政部门等。但当前我国现行法律法规并没有针对各个监管部门的职责进行详细划分,主要由地方政府部门进行统一领导与协调。这也使得我国当前关于食品安全和食品召回的监督部门看似分工明确,但在实践操作中很有可能发生多个部门共同管理同一个食品召回环节的情况,容易发生监管混乱、多头管理、权限冲突等问题。这些问题也使得我国食品召回效率显著降低,不利于食品召回活动的稳定进行。

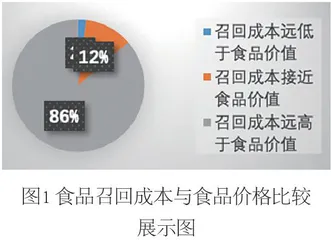

(三)食品召回成本较高

对于食品企业来说,如果食品召回成本比较高,并且已经超过违法成本的时候,很多企业都会选择做出违法行为。结合当前我国实行的《食品召回管理办法》来看,食品经营者需要承担食品召回的成本,而这些成本往往都远高于食品价值,具体如图1所示。如果让食品经营者强行承担这些成本,就有可能会引发企业的财务危机。不仅如此,我国市场环境中的食品数量比较多,同时大部分食品的单价比较低并且流通较快,这也给食品召回活动带来了更多困难,食品企业需要承担更高的食品召回成本,磨灭了食品企业进行食品召回的积极性。如图1。

(四)违法打击力度不够

我国关于食品召回违法处理的相关规定主要集中在《食品召回管理办法》中。而通过观察这项法律的细则内容来看,关于食品召回的相关惩罚力度并不算太大,部分惩罚为予以警告,在不配合的时候才会进行罚款。特别是对于那些没有造成较大影响的行为,并不会进行惩罚。法则中惩罚数额最多为3万元,这对于食品企业来说并不会造成较大的负担。特别是食品企业在食品召回过程中,需要承担的成本往往都会超过这个数额。这也使得很多食品企业并不在意这些违法行为,导致《食品召回管理办法》很难取得较好效果。

(五)食品溯源机制不完善

目前我国还没有立足于法律层面完善食品溯源机制体系,导致市场上流通的很多食品在出现问题的时候,无法快速进行食品溯源,对于食品召回活动也产生了较为显著的影响。之所以出现这种情况,主要是因为我国现有法律法规没有深入到食品生产、流通等各个环节的信息管理活动中,导致这些信息处于分散管理状态,在食品召回的时候无法统一利用与处理。在后续时间里,我国应该进一步完善这方面的法律内容,提高食品溯源机制的有效性。

三、我国食品召回法律制度的完善对策

我国食品召回法律制度的欠缺会直接影响食品安全,应该在后续时间里进行食品召回法律制度的专项分析。下面也结合上述关于我国食品召回法律制度的欠缺,探讨相应的解决方式,提高食品召回法律制度的完备性,使得这项法律法规可以发挥较好的作用。

(一)完善相关法律法规

我国在后续完善相关法律法规的时候,可以考虑从三个方面入手,使得法律法规变得更加完整。第一,我国后续可以逐步推动《食品安全法》的修正,并适当增加食品召回的相关内容,提高《食品安全法》在食品召回方面的效力。在具体操作方面,可以从两个方面入手。一方面,我国可以考虑对《食品安全法》某个章节进行调整,增设食品召回的专门章节,使得食品召回的相关内容变得更加完整。另一方面,我国可以考虑在原法基础上,增设与食品召回的相关法律条款,加强《食品安全法》对食品召回的实体性和程序性问题的规定。通过这种方式,不仅可以显著降低司法成本,同时也能够显著提高现有法律体系的完整性。第二,通过观察美国食品安全领域的法律法规来看,目前整体数量已经超过了200部。因此,我国也应该进一步加强食品召回立法的数量,使得这些内容在其他食品安全相关法律中也有所提及,起到一定的补充作用。部分地方政府也可以结合区域食品召回的实际情况,制定一些应用于地方的食品召回法规,使得相关法规更加完善。

(二)明确监管部门的职责

我国在法律层面上应该逐步明确监管部门的职责,使得不同监管部门在食品召回环节中可以得到较好的分工协作,切实提高食品召回管理的综合效率。结合当前我国关于食品召回监管部门的实际现状来看,后续应该将分散的管理权力集中起来进行统一部署,使得各个监管部门都可以在食品召回活动中发挥较好的作用。这也要求我国可以通过法律法规来提高国家市监局在宏观层面上对于食品安全工作的指导作用,同时还要实行中央和地方一起管理的整体格局,并形成纵向管理体系。与此同时,我国还要通过立法来明确各个监管部门在食品召回中的具体职责,使得不同部门可以在监管活动中各司其职,相互补充食品召回监管中的缺位,完善我国食品召回监管体系的整体格局。对于地方市监局来说,在食品召回监管方面的职责主要集中在区域宏观管理、监管执法等方面,因此也应该在法律法规上明确市监局的具体职责范围,并跟其他监管部门区分开来,使得监管工作可以顺畅进行。

(三)构建食品召回保险制度

通过观察各个国家在食品召回方面的实际情况来看,无论在哪个国家和地区进行食品召回都需要消耗较高的直接成本,但不同国家和地区的间接成本有较多不同,即其他国家和地区都已经开始着手平衡食品召回成本和违法成本,并由其他主体承担一定的食品召回成本,降低食品企业的成本压力,避免他们做出违法行为。目前我国的食品召回主体主要有食药监局等政府部门,可以考虑加强这些政府主体在食品召回过程中的介入程度,并通过政策性引导和支持活动,降低食品企业的食品召回成本。通过借鉴其他国家在这方面的经验,我国可以考虑在后续推广食品召回保险制度,分散食品企业在食品召回过程中所承担的风险。鉴于食品企业在购买食品召回保险方面存在积极性不足等问题,后续可以通过强制性政策保证每一家食品企业都购买这一份保险。与此同时,国家还要通过财政支持、政策支持等方式,适当降低这类保险的保费,使得食品企业可以真正享受到这项政策所带来的红利。

(四)加大违法打击力度

我国后续时间里应该适当增加食品召回管理的违法打击力度,使得《食品召回管理办法》等法律具有更强的威慑力。在企业出现食品安全问题而需要进行食品召回的时候,即便企业进行整改也需要进行一定的处罚,提高食品召回管理违法打击力度的下限。与此同时,我国还要适当提高食品召回管理违法打击力度的上限,将吊销营业执照、责令关闭等惩罚方式加入到法律条例中。通过这种方式,就可以显著提高违法打击力度,使得《食品召回管理办法》对于食品企业来说具有更强的威慑力。需要注意的是,在提高违法打击力度的基础上,我国也应该做好执法过程的公平性与公正性,同时还要明确不同违法行为的具体惩罚方式,降低执法人员的自由裁量权,避免提高违法打击力度的法律条例被滥用。这也要求我国可以立足于地方法律法规体系完善食品召回执法过程的监督,同时还要形成相对完善的部门制度体系,可以做好食品召回执法全过程的监督管理。这样以后,我国就可以在提高食品召回违法打击力度的同时,显著增强整个行业的稳定性与和谐性。

(五)建立食品溯源机制

我国今后应该做好食品溯源机制的完善,同时还要立足于法律角度进行引导。一方面,我国应该通过法律法规要求食品企业做好食品生产、流通等环节中的信息档案记录与共享等工作,使得监管部门可以利用这些信息开展食品安全监管以及食品召回管理等工作。另一方面,我国食品企业也要积极配合政府部门的相关工作,同时还要在监管部门下发产品召回令的时候快速响应,通过完善的食品溯源机制进行食品召回。对于监管部门来说,可以对那些响应及时并且快速处理的食品企业进行宽大处理,而对于那些故意隐瞒信息以及反应迟钝的企业进行加重处罚。通过这种具有激励性的方式,可以引导企业建立更有效率的食品溯源机制,并提高他们的诚信意识,使得他们在食品召回活动中表现出更强的积极性。

结束语

综合来看,食品召回法律制度在具体投入应用以后,可以在食品安全管理方面取得较好的效果,但当前我国在食品召回法律法规体系方面还存在一定的不足,应该引起充分的重视。这也要求我国政府部门积极借鉴发达国家在这方面的经验,实现法律法规内容的优化与调整。与此同时,我国还要进一步完善监管部门的食品召回管理职责,并引导食品召回保险制度在食品行业中的逐步建立与推行。除此之外,我国还应逐步建成现代食品追溯信息体系,充分利用信息技术提高食品召回的效率。