刘氏三兄弟的家风故事

作者: 何建荣

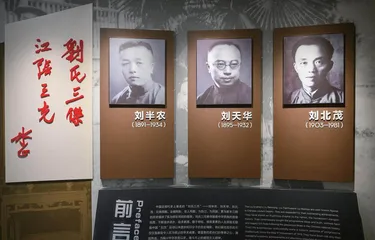

刘氏三兄弟被称为“刘氏三杰”,是江苏省江阴市的文化名片。刘半农是我国“五四”新文学运动的先驱,著名文学家、语言学家、教育家。刘天华,是刘半农的胞弟,中国著名的民族音乐家,二胡鼻祖,中国近代民乐的一代宗师。刘北茂,也是刘半农的胞弟,中国现代著名的民乐作曲家、二胡演奏家、音乐教育家。一般说来,一个家庭能出一个杰出人才,那就了不得,而刘氏三兄弟都成人杰,那就太特别了,其中必有奥秘,我想这与刘家的家风是密切相关的。

之一:伟大的坚守

在刘氏故居的堂屋上方有一块匾,匾上3个大字“思夏堂”,是刘半农亲笔书写的,为了纪念祖母夏氏。

刘氏三兄弟并非出身旺族,也非殷实之家。他们的曾祖父刘荣是个读书人,置了一处住宅,也有两个儿子,算中等人家,但小儿子夭折,大儿子刘汉虽然成家却未生子,刘荣、刘汉父子双双死于兵荒马乱,刘家只剩一个年轻寡妇夏氏。夏氏没听娘家人改嫁的主意,选择了留守。她去孩子多的刘姓人家领养了一个男孩,冬天又从小河的冰上捡回一个被遗弃的女婴。夏氏请人把前院几间房装修一新,开了一个书馆,请有学问的先生来坐堂教书,收的学生管吃管住,正好也让自己的儿子读书,这样既有经济来源,又培养了儿子。待儿子长大后,就在家当教书先生。后来,儿子刘宝珊考上了秀才,取得教书资格,日后与夏氏收养的弃婴组成新的家庭,这样才有了刘氏三兄弟。

无疑,夏氏是刘家的大功臣。不幸的是,祖母夏氏过世后,三兄弟的母亲也病故,三兄弟尚未成年,小的才8岁。又过4年,三兄弟的父亲也去世了,家里还欠下很多债,讨债的人堵上门,命运又将刘家逼到困境。刘半农只好一个人拉扯两个弟弟,随后是两个哥哥抚养一个弟弟。这样的家庭状况,三兄弟能顺利长大已属不易,可他们居然成了“江阴三杰”,名扬天下。

我们可以设想,如果没有祖母夏氏的一片慈善之心,含辛茹苦地抚养两个与自己没有血缘关系的孩子长大成人,他们再结成夫妻,刘家的文脉如何能传承?祖母夏氏不仅是慈母严父的双重角色,更有博大胸怀。她从姓刘的人家中去领养孩子,不用改姓,还和孩子的亲生父母经常往来;拣的弃婴,长大后也让她认亲生父母,理解父母丢弃她的苦衷。这样,两个孩子反而多了一份父母之爱,对他们的身心健康、顺利成长都有益处。这不是一般人能做到的,夏氏这种视同己出、又不自私的养育之道非常了不起,如此博大的母爱令人赞叹不已。

1925年7月,获得法国国家文学博士学位的刘半农回到故里。这时,大弟天华已任北京大学附设音乐传习所国乐导师,二弟北茂也在燕京大学就读。他对两位兄弟说:“刘家能有今天的局面,首先归功于重振家业的夏氏祖母,我们将客堂命名为‘思夏堂’,以示子孙后代对她的怀念。”

看到夏氏的故事,我们自然会想到李密的“臣无祖母,无以至今日”,在内心深处慨叹夏氏坚守的伟大。

之二:不朽的传承

刘氏三兄弟传承的是读书之风,他们的曾祖父、祖父都是读书人,父亲在私塾教书,创办新式学堂。三兄弟受到父亲的教育与影响,都读书、教书、写书。三兄弟都曾就读于当时的重点学堂常州府中学堂,都曾在国内最高学府北京大学任教。

人为什么要读书?对于喜爱读书之人,读书不需要理由。陆游曾说:“吾室之内,或栖于椟,或陈于前,或枕籍于床,俯仰四顾,无非书者。吾饮食起居,疾痛呻吟,悲忧愤叹,未尝不与书俱。”读书,成为三兄弟生命中不可或缺的部分。他们为支撑家庭而读,他们为推动社会进步而读。三兄弟的后代也都是读书人,在自己的领域都有所建树。

刘氏三兄弟传承的是手足深情。我参观故居后,对刘氏三兄弟之间的手足情深印象深刻。刘氏三兄弟的年龄差异较大,最小的刘北茂与大哥刘半农相差12岁,与二哥刘天华相差8岁,两个兄长如父如母般对待年幼的弟弟。当父母双亡后,哥哥刘半农就主动担起家庭重任。刘半农成年之后,很早就去上海谋生,家里的条件不好,刘半农靠着手中的一支笔,写各种各样的文章,翻译资料,用稿费补贴家用、支持两个弟弟完成学业,不管自己多苦多累,都要让弟弟们上学读书,直到成家立业。刘北茂先是大嫂在家抚养,大嫂随大哥定居上海后,是二嫂继续养育他。几十年后,已经77岁高龄的音乐大师刘北茂眼含热泪,对他的大侄女深情地说:“你的父亲母亲,我的大哥大嫂,你的二叔二婶,我的二哥二嫂,从小到大待我如子,我都无以回报。”

良好的家风传承,刘氏三兄弟一个不落下。当刘半农一家五口在国外留学经济困顿、捉襟见肘时,家里的兄弟、弟媳等也省吃俭用,给他汇去钱款,这令人感动。令人遗憾的是,刘氏三杰中,刘半农、刘天华均因病早逝,其中最早离世的是老二刘天华,他因外出采集民间曲子感染猩红热,得病七天之后便去世,年仅37岁;大哥刘半农在二弟刘天华去世之后过度劳累、积劳成疾,又在去外地采风时被蚊虫叮咬感染疾病,后因治疗不及时病逝,享年43岁。如果他们都能再多活几十年,那他们创作的精神财富一定数倍于当下。所幸,小弟刘北茂还是熬过了很多艰难困苦的岁月,在培养二胡人才等方面作出了非常大的贡献,成为“民族音乐大师”。刘氏三兄弟的后人们延续良好的家风,分别在艺术界、学术界、医学界和科技界等取得成就。

之三:最好的纪念

刘天华去世后,刘半农对弟弟刘北茂说:“你二哥的子女尚年幼,学生中争气的不多,看来你二哥的事业要你来继承。”从此,刘北茂改习音乐。刘北茂的记忆力好,模仿力强,小学时在教会学校学英语,与后来成为著名语言学家的吕叔湘是同学。他高中时在本校教英语,1923年考入东吴大学,后又考入燕京大学插班生,29岁就成为北京大学的英语教授,是名重一时的莎士比亚研究专家。当时,他在外语方面的成就已经很高,如果继续发展,也许前途无量。然而,他毅然决然改变了人生轨迹,从英语教授变成音乐教授。

在二哥刘天华去世后不久,大哥也去世,这让刘北茂几乎崩溃,但他还是选择了坚强,用音乐怀念两位兄长。1935年,在纪念刘天华逝世3周年活动中,刘北茂演奏刘天华的十大名曲,技惊四座。

之后经过10年的努力,刘北茂不仅二胡拉得好,还有创新,并且创作出《汉江潮》《前进操》《漂泊者之歌》,流传一时,被国立音乐学院院长赏识,诚邀去当教授。刘北茂自己说:“弃文从艺,不是一时的心血来潮,而是对二哥刘天华改进国乐、振兴国乐的继承与发扬。” 刘北茂继承二哥的事业,成为一代音乐大师。为我国的民族音乐事业作出了不可磨灭的历史贡献。有学者认为,他是中国音乐界的“梵高”,其艺术成就的价值远远没有被人们所认识,随着时间的推移,研究工作的深入,其光彩将会愈加显现出来。有的学者形象地说,刘北茂的大量作品犹如一座刚刚被打开的敦煌艺术宝库,琳琅满目的音乐财富有待人们去认识和欣赏。

刘北茂继承的不仅是二哥的音乐遗志,也是大哥的平民艺术的新文化思想,完成兄长未竟的事业,成就辉煌的人生,这就是对兄长最好的纪念。2003年9月,在纪念刘北茂诞辰100周年之际,刘北茂之子、著名小提琴演奏家、中央音乐学院教授刘育熙在江阴举行了一场纪念音乐会,确切地说,这是一场刘氏三杰纪念音乐会,优美婉转的音乐声缓缓道出20世纪刘氏三杰的家国情怀。这是刘氏家族最深沉的纪念,同样是最好的纪念。

在整理完刘氏家风故事后,我在想,“弘毅”应该是刘家家风的一个核心。弘毅的意思是刚强,勇毅。意志坚强。“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?” 刘氏的治学之道就是知行统一,“弘毅”精神。刘半农在教导弟弟刘天华时引述《中庸》中“学、问、思、辨、行”的论述,指出这是我们人生有所建树之道,意思就是说,我们既然认清了方向,就要以知行统一、坚韧不拔的“弘毅”精神去践行。在弘毅中,我们同样感受到爱国、传承、创新、担当、友爱、感恩……我真心希望这样的家风可以吹进千家万户。