在县域初中数学教学中渗透心理健康教育

作者: 张彩

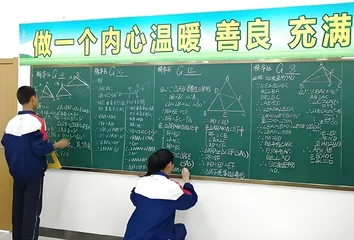

随着教育改革的深入推进,心理健康教育在初中阶段的重要性愈发凸显。初中生正处于身心发展的关键期,他们在学习数学时常常面临诸多压力,如考试焦虑、学习负担等。这些心理因素不仅影响了他们的学习兴趣和效果,还可能导致长期的心理问题。因此,在县域初中数学教学中,教师应该注重渗透心理健康教育,改善学生心理问题,促进学生健康发展。

在县域初中数学教学中渗透心理健康教育存在的问题

1.教师心理健康素养不足

在当前的教育体系中,不少初中数学教师对心理健康教育的重视程度不够,缺乏相关的专业知识和技能。这种状况使教师在渗透心理健康教育时,难以有效识别学生的心理需求,也无法提供具有针对性的指导和帮助。心理健康教育的缺失,导致一些学生在学习过程中无法获得必要的心理支持,进而影响他们的学习效果和心理健康。

2.学生心理健康意识薄弱

许多县域初中学生对心理健康的认知不足,从而缺乏对自身心理状态的关注和理解,可能会对心理健康教育产生抵触情绪,甚至会对寻求帮助的行为感到羞愧。薄弱的心理健康意识使许多学生在面临学业压力时,很难主动寻求帮助,进而导致他们在学习过程中产生焦虑和自卑情绪,影响他们的学习积极性和成绩。因此,加强学生的心理健康意识至关重要。

在县域初中数学教学中渗透心理健康教育的策略

1.加强教师培训,关注学生心理健康

学校应定期组织心理健康教育培训,提升教师的专业能力。学校可通过邀请心理学专家和教育工作者进行讲座和研讨,帮助教师掌握心理健康教育的基本理论和方法。同时,学校应鼓励教师在日常教学中关注学生的心理状态,积极开展心理健康活动。

在七年级数学课程中,教师可以通过加强对有理数的教学,关注学生的心理健康。在学校组织心理健康教育培训时,教师可引导学生进行小组讨论,分享对有理数的理解和应用。在这个过程中,教师不仅要教授数学知识,还要关注学生的情绪变化,鼓励他们表达自己的想法与感受,营造一个支持性的学习环境。

2.开展心理健康相关的教学活动

在初中数学教学中,教师可以结合数学教学内容,设计与心理健康相关的教学活动,如团队合作解决数学问题时,强调沟通和互助的价值。

在学习绝对值的过程中,教师可以设计与绝对值相关的活动,让学生通过具体案例分析生活中“距离”与“情感”之间的联系。例如:学生可以计算不同情况下的绝对值,讨论在面对挑战时,如何保持积极的情绪和态度。这种跨学科的整合,不仅能让学生在数学学习中找到乐趣,还能增强他们的心理适应能力,帮助他们学会正确面对学习和生活中的压力。

在县域初中数学教学中渗透心理健康教育是提升学生综合素质的重要途径。通过加强教师培训、关注学生心理健康及开展心理健康相关的教学活动,能够有效提高学生的自我认知与心理调节能力,帮助他们更好地应对学习压力和心理困扰,同时有助于学生在数学学习中保持积极的态度,提高学习效率。