孤岛恩仇:乌托邦幻想的破灭与重生

作者:袁越 皮特凯恩岛究竟有多么难以到达?就连赏金三部曲的作者诺德霍夫和霍尔都差点没能成行。

皮特凯恩岛究竟有多么难以到达?就连赏金三部曲的作者诺德霍夫和霍尔都差点没能成行。1933年,两人合作完成了三部曲的前两部《叛舰喋血》和《怒海征帆》,计划中的第三部《孤岛恩仇》讲的是“赏金号”离开塔希提岛之后发生的故事,但两人始终没能找到访问皮特凯恩岛的方法,这部分内容便写不下去了。多亏一位朋友打听到有一艘帆船正准备在南太平洋来一次巡游,霍尔设法找到了那位船主,出高价请求对方带着他去一趟皮特凯恩岛。最终这艘名为“为了祖国”(Pro Patria)的小帆船把霍尔送到了目的地,但只允许他在岛上住两天,后来他就凭这两天的所见所闻完成了《孤岛恩仇》的写作。不幸的是,回程时帆船触礁沉没,霍尔和船员们历经千辛万苦才终于回到芒阿雷瓦岛。后来他把这段经历写成了一本名为《海难故事》(The Tale of a Shipwreck)的小书,作为赏金三部曲的补充读物。

另一位非常想去皮特凯恩岛的名人就是著名的英裔美籍作家西蒙·温彻斯特(Simon Winchester),他写过十几本世界级的旅游与历史地理畅销书,包括一本关于长江的《世界中心的河流》(The River at the Center of the World)。1980年代初,他打算写一本关于英国殖民地的书,并借机把全世界现存的所有英国殖民地挨个考察一遍,结果他费了半天劲也没能去成皮特凯恩岛,只好凭资料完成了那一章的写作,整体效果大打折扣。

按照这本名为《前哨站:大英帝国幸存遗迹之旅》(Outposts: Journeys to the Surviving Relics of the British Empire)的书中说法,当年即使像温彻斯特这样的学者也只能搭乘货轮访问皮特凯恩岛。这艘唯一的货轮每年访岛两次,每次只停留10个小时,游客要么在岛上待10个小时就得走,要么就只能滞留半年才能再次离开,无论哪种选择代价都太大了。

自21世纪开始,这艘货轮增加了访问皮特凯恩岛的频率。但一来货轮是从新西兰出发的,单次航程至少需要两周的时间,二来船上住宿条件简陋,行程艰苦,一般人难以忍受,所以上岛的游客数量极少。2019年,皮特凯恩政府从一家挪威船运公司那里租用了现在这艘“银色供给号”货轮,不但住宿条件好了很多,而且改从芒阿雷瓦岛出发,单次航行的时间缩短到了30小时,普通游客终于可以成行了。可惜新冠疫情导致航线暂停,直到2022年底才恢复。刚恢复时每三个月才有一个航次,直到今年才增加到了每年24个航次。另外,因为塔希提航空公司每周只有礼拜二才有飞往芒阿雷瓦岛的航班,所以这艘货轮只能每周二下午从芒阿雷瓦岛起航,周四凌晨到达皮特凯恩岛。游客在岛上待四天三夜,于周日下午启程返航,去赶下周二的回程航班。 因为缺乏竞争,所以塔希提到芒阿雷瓦的往返机票非常昂贵,约合人民币7000元。船票更是只此一家别无分店,所以价格更贵。再加上皮特凯恩岛没有旅馆,只能住昂贵的民宿,而我无意中透露了自己的记者身份,当地政府又强行收取了300新西兰元的工作签证费用,所以登岛费和住宿费合起来超过了3万元人民币。我后来才知道,皮特凯恩岛几乎没有任何税收来源,而英国政府每年只提供545万英镑的行政经费,其中绝大部分都被用来租这艘货轮了,所以他们得想办法从游客身上多赚点钱。

因为缺乏竞争,所以塔希提到芒阿雷瓦的往返机票非常昂贵,约合人民币7000元。船票更是只此一家别无分店,所以价格更贵。再加上皮特凯恩岛没有旅馆,只能住昂贵的民宿,而我无意中透露了自己的记者身份,当地政府又强行收取了300新西兰元的工作签证费用,所以登岛费和住宿费合起来超过了3万元人民币。我后来才知道,皮特凯恩岛几乎没有任何税收来源,而英国政府每年只提供545万英镑的行政经费,其中绝大部分都被用来租这艘货轮了,所以他们得想办法从游客身上多赚点钱。

我提前三周订好了机票和船票,然后就每天盯着电脑看南太平洋的天气预报,因为只要其中任何一个航班或者船次因天气问题而延误,后面的一系列行程就都接不上了,我只能自己承担由此而带来的经济损失。好在出发那天天气晴好,我顺利地飞到了芒阿雷瓦岛。这个岛地势险峻,土壤贫瘠,农业发展不起来,所以法国殖民者上岛时岛上只生活着几百名原住民。但法国人居然在岛上建造了一座能够容纳上千人的圣马可大教堂(Saint Michel Cathedral),由此可见法国传教士们的传教热情有多么强烈。这座建于1848年的大教堂直到今天仍然是整个南太平洋地区面积最大的教堂,它的外墙和屋顶用的是来自珊瑚礁的石灰岩,内部装修则采用了很多产自当地的黑珍珠和贝壳,其精美程度堪比绝大部分欧洲的天主教堂,被教徒们誉为“法属波利尼西亚的灵魂”。 但在成为“灵魂”之前,这个岛缺乏吸引力,即使“赏金号”曾经到达过这里,船员们也肯定看不上它。自从“赏金号”于1789年9月22日匆匆离开塔希提岛之后,便在南太平洋上四处游弋,试图寻找一个安全的避难所。克里斯蒂安决定先去西边的汤加群岛试试,但船上一名冒失的水手亚历山大·史密斯开枪杀死了一名无辜的岛民,导致双方起了冲突,克里斯蒂安只好掉转船头,再去东边碰碰运气。

但在成为“灵魂”之前,这个岛缺乏吸引力,即使“赏金号”曾经到达过这里,船员们也肯定看不上它。自从“赏金号”于1789年9月22日匆匆离开塔希提岛之后,便在南太平洋上四处游弋,试图寻找一个安全的避难所。克里斯蒂安决定先去西边的汤加群岛试试,但船上一名冒失的水手亚历山大·史密斯开枪杀死了一名无辜的岛民,导致双方起了冲突,克里斯蒂安只好掉转船头,再去东边碰碰运气。

此时的克里斯蒂安已经意识到船上剩下的这几位生性粗鲁的水手是很难和原住民和平相处的,必须找到一座无人岛才能保平安,但南太平洋上几乎所有条件合适的海岛都已被波利尼西亚人占领了,到哪里去找无人岛呢?走投无路的他只好去查找布莱留下的一叠航海图,发现这附近只有皮特凯恩岛被标记为无人岛。但当他指挥“赏金号”到达了海图上标出的那个位置时,却什么也没有找到。克里斯蒂安不愧是布莱培养出来的优秀学徒,他经过一番思考后得出结论,当年的帆船上没有K2这样准确的航海钟,测出来的经度肯定不准,而纬度的测量准确度相对较高,应该不会有问题。于是克里斯蒂安指挥“赏金号”沿着原来的纬度线继续往东航行,终于在距离原址350公里的地方发现了皮特凯恩岛。 我乘坐的“银色供给号”货轮基本上是沿着“赏金号”当年的航线一路向东航行的。这片海域相当宽阔,风虽不大但海浪却很高,再加上这艘货轮的排水量只有1100吨,侧摇的角度经常超过30°,所以我很快就被晃晕了。说起来,晕船的原因就是人的生物本能和船的物理特征不匹配,导致人耳内负责感知平衡的前庭系统所发出的信号与眼睛里看到的船内世界不相符,于是大脑误以为自己中了毒,发出了催吐的信号。虽然我早就知道这个原理,但还是无法说服自己的大脑纠正这个低级错误,动物本能的力量实在是太强大了。

我乘坐的“银色供给号”货轮基本上是沿着“赏金号”当年的航线一路向东航行的。这片海域相当宽阔,风虽不大但海浪却很高,再加上这艘货轮的排水量只有1100吨,侧摇的角度经常超过30°,所以我很快就被晃晕了。说起来,晕船的原因就是人的生物本能和船的物理特征不匹配,导致人耳内负责感知平衡的前庭系统所发出的信号与眼睛里看到的船内世界不相符,于是大脑误以为自己中了毒,发出了催吐的信号。虽然我早就知道这个原理,但还是无法说服自己的大脑纠正这个低级错误,动物本能的力量实在是太强大了。

同理,宗教信仰的产生也和本能与现实的冲突有关。为了更好地生存,人类的大脑进化出了追问因果的本能,凡事都喜欢问个为什么。但当我们的祖先把这种本能扩展到风雨雷电等大尺度自然现象时,却发现自己无能为力。于是人类大脑便发明出了万物有灵这个概念,以此来解释一切超出人类理解能力的自然现象。几乎所有的原始部落都信奉多神教或者泛神教,原因就在这里。但当部落规模越来越大、部落之间的冲突越来越频繁时,人们就越来越需要依靠某种统一的宗教信仰来提供身份认同,以便团结起来一致对外。统治阶级也越来越需要仰仗某个具体而又强大的神灵的庇护来维持其合法性,一神教由此产生。几乎所有的一神教都具有强烈的排他性,于是传教便成为欧洲殖民者开疆拓土的目的之一。比如最早定居芒阿雷瓦岛的就是一批搭乘军舰上岛的法国传教士,他们把这座岛变成了整个南太平洋地区天主教渗透得最深入的岛,当地原住民的传统文化丢失得也最彻底。

库克船长很早就意识到了这一点,所以他的船上从来不配备传教士,他也不允许手下人向原住民传教。布莱继承了库克的传统,“赏金号”上也没有传教士。克里斯蒂安的宗教信仰原本也没那么强,他只是习惯性地带了本《圣经》而已。 “赏金号”是在1790年1月15日这天发现皮特凯恩岛的,克里斯蒂安立刻意识到这是一个绝佳的藏身之地,因为这是太平洋上非常罕见的生存条件极佳的无人岛,而且不在任何欧洲海图上,即使有船偶尔路过这里也会因为找不到合适的港湾而放弃登岛。于是,克里斯蒂安指挥“赏金号”在岛上唯一的一处小港湾前面抛了锚,然后命令大家把所有的东西都搬上救生艇运到岛上,就连“赏金号”上的船帆和桅杆等也都被拆了下来。为了不暴露踪迹,他还下令把“赏金号”烧掉了。不过,也有人认为这是一位名叫马修·昆塔尔(Matthew Quintal)的水手偷偷放的火,为的是绝了大家逃跑的念头。昆塔尔是除了克里斯蒂安之外意志最坚定的叛乱者,他在上船之前是个街头小混混,向来目无法纪,最早挨布莱鞭打的人就是他,从此他便对布莱怀恨在心,是哗变最积极的参与者之一。

“赏金号”是在1790年1月15日这天发现皮特凯恩岛的,克里斯蒂安立刻意识到这是一个绝佳的藏身之地,因为这是太平洋上非常罕见的生存条件极佳的无人岛,而且不在任何欧洲海图上,即使有船偶尔路过这里也会因为找不到合适的港湾而放弃登岛。于是,克里斯蒂安指挥“赏金号”在岛上唯一的一处小港湾前面抛了锚,然后命令大家把所有的东西都搬上救生艇运到岛上,就连“赏金号”上的船帆和桅杆等也都被拆了下来。为了不暴露踪迹,他还下令把“赏金号”烧掉了。不过,也有人认为这是一位名叫马修·昆塔尔(Matthew Quintal)的水手偷偷放的火,为的是绝了大家逃跑的念头。昆塔尔是除了克里斯蒂安之外意志最坚定的叛乱者,他在上船之前是个街头小混混,向来目无法纪,最早挨布莱鞭打的人就是他,从此他便对布莱怀恨在心,是哗变最积极的参与者之一。

因为大家早就做好了开疆拓土的准备,所以“赏金号”上搭载了芒果、大蕉、橘子和红薯等很多农作物的种子和幼苗,以及猪、羊、鸡和狗等家养动物。但是,因为害怕狗的吠叫会暴露行踪,克里斯蒂安下令把狗都杀掉了。不过,这一极端做法确实救了他们一命,因为当年英国皇家海军派去追杀他们的“潘多拉号”也发现了皮特凯恩岛。船长爱德华兹命令手下人驾船围着岛转了一圈,一点人类居住的痕迹也没发现。但凡有一只狗不小心发出了一声吠叫,这段历史就要被改写了。

今天的岛民们当然不需要再隐藏了,所以我在头天晚上就看到了岛上的灯光,第二天天一亮就看到了位于半山腰的几幢房屋。不过,我没有看到公路、电线杆和手机信号发射塔,甚至连很多海岛上都会有的灯塔也没看到,这座岛仍然基本保持着最原始的样子,看不到太多人类改造的痕迹。

“为什么岛上连一座灯塔都没有呢?难道不怕有船只不小心撞上来吗?”我问同行的乘客库珊娜(Cushana)。她是皮特凯恩岛人,目前正在新西兰上大学,这次是和她的哥哥拉尔夫(Ralph)一起回家奔丧,因为兄妹俩的曾祖母刚刚去世了。

“不会的,这两天你看到过任何一艘过往船只吗?”库珊娜笑着反问,“皮特凯恩岛不在任何一条商业航线上,只有少数几艘邮轮或者私人帆船会经过这里。”

巧的是,兄妹俩的外祖父杰(Jay)和外祖母卡罗尔(Carol)就是我订的那间民宿的主人,所以我和他俩聊了一会儿,提前了解了很多关于皮特凯恩岛的基本知识。他俩的相貌和我在塔希提岛上见到的当地人非常像,但却说着一口流利的新西兰口音的英语,交流起来很顺利。虽然当年的塔希提人用他们独特的文化征服了“赏金号”上的英国水手,但最终还是英语赢得了胜利。事实上,今天的波利尼西亚民族已经因为宗主国的不同而分成了法语、英语和西班牙语三个大区,很多年轻人已经不会说本民族的语言了。皮特凯恩岛虽然名义上隶属于英国,但岛民和新西兰的关系更近,比如拉尔夫自8岁起便一直住在新西兰,已经彻底新西兰化了。这次是他时隔16年之后再次回家探亲,那股兴奋劲儿一点也不亚于其他游客。 “银色供给号”一共有12个床位,但这次航程只搭载了5名乘客。除了我和这对兄妹之外,还有一位来自英国的软件工程师汤姆(Tom),他因为厌倦了工作刚刚从公司辞职,计划用一年的时间周游世界,顺便为自己经营了很多年的旅游博客网站积累素材。第五位乘客名叫纳凡科(Navankur),是一位拥有175万订阅用户的印度旅游视频博主。他已经去过148个国家了,这次是专门来冷门旅游目的地打卡的,但他居然从没听说过“赏金号”,看来这种打卡文化已经蔓延到印度了。

“银色供给号”一共有12个床位,但这次航程只搭载了5名乘客。除了我和这对兄妹之外,还有一位来自英国的软件工程师汤姆(Tom),他因为厌倦了工作刚刚从公司辞职,计划用一年的时间周游世界,顺便为自己经营了很多年的旅游博客网站积累素材。第五位乘客名叫纳凡科(Navankur),是一位拥有175万订阅用户的印度旅游视频博主。他已经去过148个国家了,这次是专门来冷门旅游目的地打卡的,但他居然从没听说过“赏金号”,看来这种打卡文化已经蔓延到印度了。

早上8点,一艘名为摩斯(Moss)的摩托艇来接我们上岛。因为两艘船体积相差太大,我们必须顺着一架绳梯从货轮上爬下来。好在过程有惊无险,10分钟后“摩斯号”便驶进了当年“赏金号”登陆的小港湾。这个被命名为赏金湾(Bounty Bay)的地方拥有全岛唯一的码头,但因为港湾太小,只允许“摩斯号”这样的小型摩托艇停靠。 就这样,我终于登上了这座传奇般的海岛。皮特凯恩岛绝对是我去过的最偏远的地方,到过这里的人肯定要比到过南极的人少好几个数量级。一群身着便装的大爷大妈在码头上迎接我们,其中一人负责在护照上盖章,另一人负责检疫,但也就是走个形式而已,我很快就坐上了卡罗尔驾驶的四轮驱动越野摩托车,沿着一条水泥铺成的盘山公路向山上驶去。这是那种专为游客设计的探险摩托车,既没有车厢也没有顶棚,体积比三轮车大不了多少。

就这样,我终于登上了这座传奇般的海岛。皮特凯恩岛绝对是我去过的最偏远的地方,到过这里的人肯定要比到过南极的人少好几个数量级。一群身着便装的大爷大妈在码头上迎接我们,其中一人负责在护照上盖章,另一人负责检疫,但也就是走个形式而已,我很快就坐上了卡罗尔驾驶的四轮驱动越野摩托车,沿着一条水泥铺成的盘山公路向山上驶去。这是那种专为游客设计的探险摩托车,既没有车厢也没有顶棚,体积比三轮车大不了多少。

“我们岛以前只有两轮摩托车,后来用过一阵三轮摩托车,直到最近几年才换成了这种四轮摩托车,开起来稳多了。”卡罗尔用纯正的英语对我说。

“你刚才跟你外孙女库珊娜说话用的是什么语言?”我好奇地问。

“那是皮特凯恩语(Pitkern),是我们的祖先独创的语言。”卡罗尔回答:“这是由英语和波利尼西亚语混合而成的,一般人很难听懂。” 五分钟之后,摩托车开进了亚当斯敦(Adamstown)。这是以岛上最后一位活着的英国水手约翰·亚当斯(John Adams)的名字命名的小镇,镇上只有一条不到500米长的水泥路,路两边零零散散地坐落着7~8幢房屋。卡罗尔的家就在这条路的边上,房子非常老旧,但冰箱、彩电、音响、洗衣机等这些现代家庭该有的设施一样不缺。卡罗尔告诉我,岛上以前电力紧缺,每天只能供电几小时。几年前家家户户都装上了太阳能电池板和大功率蓄电池,政府又投资建造了一台供全岛使用的柴油发电站作为备用,终于可以做到24小时不间断供电了。

五分钟之后,摩托车开进了亚当斯敦(Adamstown)。这是以岛上最后一位活着的英国水手约翰·亚当斯(John Adams)的名字命名的小镇,镇上只有一条不到500米长的水泥路,路两边零零散散地坐落着7~8幢房屋。卡罗尔的家就在这条路的边上,房子非常老旧,但冰箱、彩电、音响、洗衣机等这些现代家庭该有的设施一样不缺。卡罗尔告诉我,岛上以前电力紧缺,每天只能供电几小时。几年前家家户户都装上了太阳能电池板和大功率蓄电池,政府又投资建造了一台供全岛使用的柴油发电站作为备用,终于可以做到24小时不间断供电了。

客厅里有一样东西比较特殊,这就是一部固定在墙上的对讲机。原来岛民们依然在使用VHF频段的对讲机相互联系,任何人都可以通过这个系统对全体岛民广播,比如发个聚会通知什么的。对外联系则比较麻烦,以前只能用电报,也就是莫尔斯电码。1970年代时有个名叫贝蒂·克里斯蒂安(Betty Christian)的岛民得了妇科病急需手术,但岛上没有医生,幸亏一位牧师通过业余无线电台(ham radio)联系到了加州的一名妇科医生,通过远程指导的方式完成了这台手术。如今岛民们全都用上了星链(Starlink),虽然价格高昂,但总算可以在家上网了。

我急于去岛上转转,放下行李后便立刻带着卡罗尔送给我的一张地图出了门,沿着一条土路向山顶走去。我敢肯定,克里斯蒂安上岛后干的第一件事情也一定是带领大家爬到山顶,谁不想尽快知道自己的新家到底长啥样啊? 皮特凯恩岛最高点的海拔只有347米,通往山顶的道路也都被清楚地标记在地图上,我只花了40分钟就站上了“世界之巅”,只有在这个环顾四周皆为大洋的地方才能真正体会到那种绝世的孤独。

皮特凯恩岛最高点的海拔只有347米,通往山顶的道路也都被清楚地标记在地图上,我只花了40分钟就站上了“世界之巅”,只有在这个环顾四周皆为大洋的地方才能真正体会到那种绝世的孤独。

皮特凯恩岛是一个年轻的火山岛,只有不到100万年的历史。它的最长处为3.5公里,最宽处为1.8公里,总面积4.5平方公里,大约相当于北京颐和园的1.5倍。岛内地势较为平坦,绝大部分土地都能被开发成农田,养活几百人应该不成问题。虽然岛上既没有河流也没有湖泊,但一下雨就会出现无数小溪,很容易把雨水收集起来留给日后使用。最重要的是,这座火山岛露出海面的部分相当完整,几乎找不到缺口,在没有飞机的年代,任何人都看不到火山口内的景象,是个天赐的藏身处。

我在山顶待了很久,想象着“赏金号”乘客们第一次站在这里时的心情。这些人已经在大海上漂泊了将近四个月,急于找到一个安全而又舒适的家。眼前的这个家不但土肥水美,而且没有野兽和蚊虫,不用担心传染病。更妙的是,岛上有很多面包果树和椰子树,以及织布用的桑树(mulberry)和照明用的石栗树(candlenut),说明曾经有波利尼西亚人在这里生活过。有证据显示,这些人在大约公元15世纪时抛弃了这座岛,整体迁往条件更好的复活节岛,但他们留下的这些农作物让这批新来的移民们立刻有了家的感觉。

对于克里斯蒂安来说,这座岛绝不仅仅是一个家而已,他要把这里变成一个乌托邦。作为一名接受过良好教育的英国绅士,克里斯蒂安肯定读过《乌托邦》(Utopia)这本书。作者托马斯·莫尔假借一名水手之口,描述了一个远离欧洲的海上仙境,那里不但物质极大丰富,而且人人平等且自由,没有剥削和压迫。我甚至猜想,克里斯蒂安很有可能在发动哗变之前就已经有了创建乌托邦社区的打算,这就是为什么哗变成功之后他没有取代布莱成为新的独裁者,而是在“赏金号”上实行了民主制度,鼓励船员们投票决定自己的未来。

除此之外,克里斯蒂安肯定也读过英国作家丹尼尔·笛福(Daniel Defoe)于1719年出版的小说《鲁滨孙漂流记》(Robinson Crusoe),知道荒岛求生的不易。这本书不但是当年除了《圣经》之外最畅销的英国小说,也是除了《圣经》之外被翻译成最多种不同文字的小说。这本书的灵感来源于一个真实发生过的海难故事,主角是一位名叫亚历山大·塞尔科克(Alexander Selkirk)的苏格兰水手。大航海时代类似这样的故事发生过很多次,但大都以悲剧收场,原因要么是岛上资源贫瘠,要么是遇上了凶残的食人族。但这次情况完全不同,“赏金号”水手们登上的是一座资源丰富的无人岛,而且大家是主动上岛的,早已做好了在岛上长期生活的物资和心理准备。

乘坐“赏金号”上岛的一共有28人,包括一名不满周岁的女婴和27名成年人。其中9名英国人当中只有克里斯蒂安和内德·杨算是文化人,其余7人都是大字不识一个的英国底层老百姓,他们宁可冒险也不愿回到过去。另外18名波利尼西亚成年人当中包括12名女性和6名男性,其中很多女性都是跟着自己的英国情人上船的,其中就包括克里斯蒂安的妻子毛阿图阿。

安顿下来之后,克里斯蒂安再次要求大家投票决定这个岛的未来,结果大部分白人都要求把土地分成九份,每个白人分到一份土地和一个女人,其余的波利尼西亚人则成为白人的仆人。克里斯蒂安警告大家这个办法不公平,容易引发冲突,但此时“赏金号”已经烧掉了,大家都已不再需要他这个船长了,他的警告被忽视了。

不过,对于这些荒岛难民来说,当务之急是解决温饱问题,所以冲突被暂时搁置。在《鲁滨孙漂流记》的开头,笛福花了大量笔墨描写鲁滨孙是如何让自己活下来的,但皮特凯恩岛上有18名生活经验极其丰富的波利尼西亚人,另外9名英国人也早已适应了海岛的生活方式。大家齐心协力开荒种地,很快就把这座岛变成了一个物资丰富的人间天堂。

在小说的中段,解决了温饱问题的鲁滨孙遭遇了一场心灵危机。孤独的他开始反思过往的生活,对自己犯下的罪感到后悔,于是他开始阅读《圣经》,希望上帝来拯救他的灵魂。大部分皮特凯恩岛民暂时没有这方面的顾虑,毕竟他们正忙着工作,而且身边有人相伴,并不感到孤独。只有克里斯蒂安很快就出现了和鲁滨孙类似的心理问题,他经常独自躲进位于半山腰的一个岩洞里,一个人面对着大海发呆,没人知道他在想些什么。过了一段时间之后,他开始为大家宣讲《圣经》,强迫所有人每天中午必须祈祷,甚至要求大家每吃一口饭之前都要感谢上帝的恩典。这个习惯被岛民们保留了下来,所以当这个岛被发现之后,所有的来访者都对岛民们宗教信仰之虔诚印象深刻。

现在想来,克里斯蒂安的这些表现很好理解。他是个对精神生活有着强烈追求的文化人,当他的基本生活得到保障之后,便会很自然地开始追问生命的意义,不希望这辈子就这样碌碌无为地被浪费掉。另外,他觉得那些被放逐的船员们生还的可能性不大,所以他很可能对自己的鲁莽行为产生了悔意,生怕自己的灵魂因此遭到上帝的惩罚。

其实类似的事情也发生在那些波利尼西亚男人身上,只不过他们所面临的最大问题不是宗教信仰或者生命意义,而是人格尊严。因为男女人数不均等,六名波利尼西亚男人只能共享三名女性,其中一位名叫塔拉罗(Tararo)的男人上岛前曾经是一名酋长,所以他独享了一位名叫图非提(Toofaiti)的女性。另外两位男性曾经是贵族,得以共享一位女性,最后三名地位较低的波利尼西亚男性只能共享被挑剩下的那位女性。虽然在波利尼西亚传统社会里几个男人共享一个女人是常有的事,但英国人和波利尼西亚人之间的不平等待遇却是无法容忍的。这六个男人分别来自不同的岛屿,是“赏金号”在南太平洋四处巡游时主动要求上船的。他们的本意是想跟着克里斯蒂安去海上冒险,没想到却要在这座荒岛上以奴隶的身份度过余生,自然心有不甘。

在小说的后半段,鲁滨孙遇到了一群吃人肉的生番,他本想杀死他们,却又意识到自己没有权力这么做,因为这些生番并不知道吃人是有罪的。之后,鲁滨孙从生番手里救下了一个野蛮人,给他取名星期五,并把他教化成了一名信奉上帝的文明人。这段情节非常重要,代表着当年那批欧洲进步学者的普遍心态。他们一方面觉得欧洲文明是更为先进的文明,另一方面却又谴责欧洲殖民者给美洲原住民带来的伤害。最终笛福借助星期五这个角色化解了这个矛盾,这个角色证明原住民和欧洲人一样都是上帝的子民,双方没有本质的区别,只是前者尚未听到上帝的召唤而已。欧洲人需要做的就是传播文明的思想和理念,以此来教化原住民,让他们文明起来。

但在我们这个故事里,新旧两个世界的矛盾变成了另外一个版本。“赏金号”上的英国船员们不但没有去教化塔希提岛民,反而被塔希提岛的文明形态所征服,甚至不惜为此背叛了自己的祖国。但当这些英国船员们离开了塔希提,在一座荒岛上从零开始时,血液里的种族优越感又回来了。他们相信白人才是更为先进的种族,黑皮肤的波利尼西亚人天生低人一等,理应成为白人的奴隶。

值得一提的是,类似的转变同样在欧洲大陆上发生了。美国历史学家安东尼·派格登(Anthony Pagden)在其所著的《西方帝国简史》(Peoples and Empires)一书中指出,启蒙时期的欧洲人相信人类只有一种,不同民族之间的区别只是文明程度不同而已,彼此之间可以相互转化。但自19世纪初开始,欧洲出现了一种全新的区分不同民族的工具,就是种族主义。种族主义者们认为上帝出于不同的目的而造出了不同种类的人,他们之间的区别是天生的,野蛮人永远都是野蛮人。

种族主义在很多国家和地区都盛行过很久,但在皮特凯恩岛这样一个超小型社区里注定会带来灾难。上岛两年后,英国水手约翰·威廉姆斯(John Williams)的妻子因病去世(另有说法是自杀),威廉姆斯无法忍受孤独,硬要从波利尼西亚男人那里抢一个女人过来。克里斯蒂安怕出事,要求威廉姆斯等那个小女孩长大后再娶她,但那个名叫萨莉(Sully)的小女孩当时只有3岁,威廉姆斯等不及了,要求通过抽签的方式为自己挑一个新妻子。结果威廉姆斯抽中了塔拉罗的妻子图非提,这下塔拉罗就只能和其他几人共享妻子了。这件事让塔拉罗的忍耐达到了极限,他和另外五名波利尼西亚男人联手,用偷来的步枪杀死了五名英国水手,其中就包括叛军领袖克里斯蒂安。这场大屠杀发生在1793年9月20日,这一天也被皮特凯恩岛人称为屠杀日(Massacre Day)。巧的是,克里斯蒂安和毛阿图阿的第三个孩子玛丽·安·克里斯蒂安(Mary Ann Christian)就是在她父亲被杀的当天出生的。

按照现代社会的叙事逻辑,这场大屠杀是原住民对白人殖民者的反抗,说明波利尼西亚人的民族意识终于觉醒了。但是,此后发生的事情却超出了一般人的想象。侥幸逃过一劫的杨和史密斯与另外几位波利尼西亚妇女联手,把那六个波利尼西亚男人杀死了。从此岛上就只剩下4名白人男性和11名波利尼西亚成年女性,以及她们所生的一批混血儿童。

有些历史学家认为波利尼西亚妇女之所以这么做是为了给丈夫报仇,这个说法不足以解释为什么她们要把本民族的男人尽数杀光。另外一些历史学家则相信,这些波利尼西亚女性在内心里并不认同本民族的传统文化,这就是她们自愿上船离开塔希提岛的真正原因。举例来说,波利尼西亚文化中有很多禁忌都是针对女性的,比如不允许女人和男人同桌吃饭等等。甚至波利尼西亚女性的“放荡”也是男性特权的产物,比如有历史学家认为,当初是塔希提酋长命令岛上的年轻姑娘色诱英国船员,以此来分散他们的注意力,好让塔希提男人们更方便地从船上偷东西。

还有一个事实不能不提,那就是这些波利尼西亚女性的生育情况。皮特凯恩岛上诞生的第一个孩子是克里斯蒂安和毛阿图阿所生的儿子星期四,他是在1790年10月14日星期四这天出生的,距离他们的上岛日刚好过去了九个月。不久之后,另外几名英国水手也相继做了父亲,但分配给波利尼西亚男人的三名女性却一直没有怀孕,所以岛上没有出生过任何一名纯种的波利尼西亚孩子,全是混血儿。考虑到这些英国人和他们的妻子在上岛前已经在一起待了半年多,其间没有任何一人怀孕,所以一些历史学家相信塔希提妇女有办法控制自己的生育状况,比如服用某种草药或者清洗身体等。那三名嫁给本族人的波利尼西亚妇女之所以没有生孩子,很可能是因为她们更加认同英国文化,瞧不起自己的丈夫,通过某种手段终止了妊娠。

这个案例清楚地说明文化优势都是相对的,与人们所处的环境有关,有些情况下的优势文明很可能在换了一种情况之后就变成了劣势文明。

虽然波利尼西亚男人都死了,但大屠杀还没有结束,因为种族矛盾并不是岛民们所要面对的唯一的问题。剩下的四名英国水手当中有一人名叫威廉·麦考伊(William McCoy),此前曾经在格拉斯哥的酒厂工作过。他经过多次试验,终于成功地从一种当地植物的甜根中蒸馏出了酒精,于是他和昆塔尔整天喝得酩酊大醉,终于在1798年的某一天发了疯,在自己的脖子上绑了一块大石头,然后从悬崖上跳了下去。

失去了酒友的昆塔尔变得越来越狂躁,经常虐待自己的妻子特瓦鲁阿(Tevarua),甚至咬掉了她的一只耳朵,逼得她也跳崖自尽了。于是昆塔尔要求娶克里斯蒂安的遗孀毛阿图阿为妻,但后者已经和杨在一起了。杨当然不答应,便和史密斯合伙把昆塔尔砍死了。一年之后,也就是1800年圣诞节这天,杨死于哮喘,从此岛上就只剩下史密斯这一个成年男人了。

至此,克里斯蒂安所设想的这个乌托邦实验可以说是彻底失败了,此时距离“赏金号”发现皮特凯恩岛仅仅过去了十年而已。不过,乌托邦这个词本身就具有双重含义,它既是理想之地,也是虚构之地,在现实生活中是找不到的。

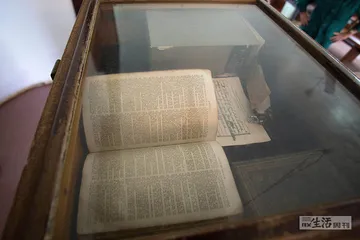

乌托邦理想之所以难以实现,原因可以有很多种。在皮特凯恩岛的例子里,最主要的原因应该是种族冲突,但岛民们的文化差异和性格差异也起了很大作用,只不过这些差异和肤色无关而已。在一个成熟的复杂社会里,这些差异很容易被掩盖住,但当一群人来到一个荒凉的孤岛从头开始时,这些差异就会被放大,于是矛盾就来了。 乌托邦幻想虽然破灭了,但皮特凯恩岛的故事还没有完。岛上仅剩的这位史密斯其实就是前文提到的那个约翰·亚当斯,史密斯是他使用的假名。关于他的历史后人所知甚少,只知道他是一个在伦敦贫民窟里长大的孤儿。“赏金号”哗变时他刚好在睡觉,所以他并不算是铁杆的叛乱分子。后来他和杨非常要好,从他那里学到了很多东西,包括对原住民的友善态度。克里斯蒂安被杀之后,杨成了皮特凯恩岛实际上的领袖,很多规矩都是他定下来的,很多孩子也都是跟他学会了识字。杨死后,亚当斯接替了杨的位置,而那本克里斯蒂安留下来的《圣经》就成了岛上唯一的知识来源,可以说这些人是依靠宗教的力量度过了十余年漫长的孤独岁月。

乌托邦幻想虽然破灭了,但皮特凯恩岛的故事还没有完。岛上仅剩的这位史密斯其实就是前文提到的那个约翰·亚当斯,史密斯是他使用的假名。关于他的历史后人所知甚少,只知道他是一个在伦敦贫民窟里长大的孤儿。“赏金号”哗变时他刚好在睡觉,所以他并不算是铁杆的叛乱分子。后来他和杨非常要好,从他那里学到了很多东西,包括对原住民的友善态度。克里斯蒂安被杀之后,杨成了皮特凯恩岛实际上的领袖,很多规矩都是他定下来的,很多孩子也都是跟他学会了识字。杨死后,亚当斯接替了杨的位置,而那本克里斯蒂安留下来的《圣经》就成了岛上唯一的知识来源,可以说这些人是依靠宗教的力量度过了十余年漫长的孤独岁月。

当“黄玉号”捕海豹船发现他们时,岛上一共有35人,除了亚当斯和九名波利尼西亚成年女性之外,其余25人都是混血少年。他们当中年纪最大的就是星期四,当时他已经18岁了,娶了杨的遗孀特劳拉(Teraura),两人年纪至少相差15岁。当年那个波利尼西亚女婴萨莉也已长大,嫁给了克里斯蒂安的二儿子查尔斯·克里斯蒂安(Charles Christian)。虽然第二代岛民的血缘关系错综复杂,近亲结婚的情况很常见,但因为第一代岛民的基因来源相当复杂,所以问题不是很大。

“黄玉号”只在皮特凯恩岛停留了十几个小时就离开了,临走前亚当斯把克里斯蒂安留下的K2航海钟和班克斯送给布莱的六分仪全都转交给了船长福尔杰,托他交还给英国海军部。当年信息交流不畅,发现“赏金号”的消息直到一年后才传回英国,这两件珍宝成了确凿无疑的证据。但当时英国正在和法国打仗,无暇顾及这里,直到1814年才有第一艘英国军舰访问该岛,船长把亚当斯的口述历史记录下来传回英国,“赏金号”幸存者的故事这才终于传遍了整个世界。

考虑到亚当斯年事已高,英王赦免了他的罪行,也没有对岛民采取任何行动。1829年亚当斯去世,享年62岁。英国政府得知这一消息后,决定派船把所有岛民运往塔希提岛。没想到第二代岛民对传染病没有免疫力,很快就有一大批年轻人不幸病故,其中就包括星期四。侥幸活下来的人只在塔希提待了半年就决定返回皮特凯恩岛,继续过着与世隔绝的生活。

1838年11月30日,皮特凯恩岛正式成为英国的海外领地。一同并入英国的还包括附近的三座无人岛亨德森(Henderson)、迪西(Ducie)和奥埃诺(Oeno),合称皮特凯恩群岛。这个群岛不但是全世界最小的民主政体,而且是全世界第一个妇女拥有选举权的现代民主政体。对这件事贡献最大的人无疑是克里斯蒂安的遗孀毛阿图阿,她在亚当斯死后成了皮特凯恩岛的实际领袖,所以这个岛在很长一段时间里都属于母系社会。

毛阿图阿于1841年死于流感,享年76岁。九年之后,最后一名活着的“赏金号”乘客特劳拉因病去世,享年74岁。幸亏这两人去世前留下了大量口述资料,后人这才得以和亚当斯的口述历史做对比,确认了很多细节的真实性。

1856年,皮特凯恩岛的总人口扩增到194人。为了方便管理,英国政府派船把所有岛民运到了位于澳大利亚东海岸的诺福克岛(Norfolk Island)。这个岛原来是关犯人的地方,不但面积更大,而且有机场,生活条件比皮特凯恩岛好多了。但是,因为不适应新环境,很快就有43名岛民搬回了皮特凯恩岛。今天生活在岛上的人几乎全部是这43人的后代,比如卡罗尔就是克里斯蒂安的第六代子孙,她的丈夫杰则是杨的第六代子孙。

当天晚上,卡罗尔的女儿女婿组织了一个家庭派对,欢迎远道而来的库珊娜和拉尔夫,顺便庆祝卡罗尔的75岁生日。我应邀出席,发现他们的饮食风格和新西兰一模一样,根本看不到一点波利尼西亚的影子。有意思的是,这一家人的相貌差异很大,卡罗尔和她的女儿长得很像欧洲白人,但她的外孙和外孙女则更像太平洋岛民。一问才知,她的女婿是一个来自库克群岛(Cook Islands)的原住民,所以两人生的四个孩子带有更多的波利尼西亚基因。

因为这个岛的特殊历史,岛民们的生理特征曾经引起了一些人类学家的关注。臭名昭著的苏格兰种族主义人类学家亚瑟·基思爵士(Sir Arthur Keith)曾经专门测量了岛民的颅骨,发现他们的大脑比欧洲人小,从而证明了他提出的杂交劣势理论的正确性。现在看来,基思的这套理论是彻头彻尾的伪科学,人的智力和肤色没有任何关联。事实上,一个人只要稍微了解一下这个岛的历史,研究一下昆塔尔和威廉姆斯等人的所作所为,就不会相信种族主义的那套歪理邪说了。

当晚的生日派对结束得非常早,大家很快就无话可说,开始自顾自地刷起了海外版抖音(Tik Tok)。我猜这是因为这个岛实在是太小了,大家互相之间早已把话说尽了。

“现在岛上生活着多少人?”我问卡罗尔。

“我来帮你算算看。”卡罗尔一边说一边拿出纸笔,挨个写下每一个岛民的名字。统计结果显示,这个岛现有常住居民28人,外加7个外来移民,这些人是新西兰政府派来的警察、医生、牧师和工程师等公职人员,住几年就会走。更重要的是,岛上年纪最小的人也已经20多岁了,这是一个没有儿童的世界。如果这种情况持续下去的话,早晚有一天这个岛将重新回到“赏金号”到达之前的状态。 第二天上午天降暴雨,雨点打在屋顶上产生的噪声几乎和一场摇滚音乐会差不多吵。我没法出门,只好待在屋里和卡罗尔聊天。据她介绍,这个岛的人口总数在1930年代达到了顶峰,估计有230人之多。但自从1960年代航运业改用集装箱之后,远洋货轮不再经过皮特凯恩岛了,岛民们失去了最重要的经济来源,纷纷搬去了其他地方,剩下的人只能依靠卖邮票和蜂蜜赚点小钱。电子邮件普及之后,人们不再需要邮票了,又有一批岛民永远离开了这里。好在最近几年路过这里的邮轮逐渐增多,岛民们多了一个赚钱的渠道,生活条件慢慢变好了。

第二天上午天降暴雨,雨点打在屋顶上产生的噪声几乎和一场摇滚音乐会差不多吵。我没法出门,只好待在屋里和卡罗尔聊天。据她介绍,这个岛的人口总数在1930年代达到了顶峰,估计有230人之多。但自从1960年代航运业改用集装箱之后,远洋货轮不再经过皮特凯恩岛了,岛民们失去了最重要的经济来源,纷纷搬去了其他地方,剩下的人只能依靠卖邮票和蜂蜜赚点小钱。电子邮件普及之后,人们不再需要邮票了,又有一批岛民永远离开了这里。好在最近几年路过这里的邮轮逐渐增多,岛民们多了一个赚钱的渠道,生活条件慢慢变好了。

“现在每年大约有十几艘邮轮访问皮特凯恩岛,不过因为登陆不易,大部分邮轮只是绕着岛转一圈就走了。但我们会去邮轮上卖旅游纪念品,运气好的话每艘邮轮能挣上千美元。”卡罗尔对我说:“接待像你这样的散客也能有些收入,不过皮特凯恩的旅游业一直没做起来,所以钱不多。”

卡罗尔还告诉我,她卖给游客的纪念品其实都是从总部位于新西兰的一家印度公司批发来的。不过她自己也会制作一些高档旅游纪念品,比如“赏金号”的帆船模型之类的。她会在船模底部签上自己的名字,特意标出自己是克里斯蒂安的第六代子孙,然后将模型运到新西兰或者澳大利亚售卖,每个船模能卖好几百美元。

除了这些小生意之外,新西兰政府还为岛民们提供了一些官方的工作岗位,比如海关职员或者码头工人什么的。她的丈夫杰现在就是岛上唯一一家百货商店的店长,不过工资很低,每小时只有12新西兰元(大致相当于人民币50元)。好在岛上没有个人所得税和消费税,也没有地产税和房产税,这笔钱够花了。

聊天的时候卡罗尔不停地给我递零食,既有她亲手做的油炸面包果片,还有她从院子里摘的芒果和橘子。她家有个菜园子,日常蔬菜水果肯定不缺。她还养了一些鸡,可以提供一部分动物蛋白。不过米面等主食还得去岛外买,冰箱里也冻着不少从新西兰进口的牛羊肉。她不喝软饮料,因为她喝惯了雨水,对含有矿物质的水特别敏感。她和杰都不喝酒,这就又省下了一大笔钱。我后来发现岛民们在公开场合从不喝酒,大概是当年那两位英国酒鬼的经历起到了警示作用吧。不过卡罗尔的女儿女婿家的柜子里藏着很多烈酒,我猜他们独自在家的时候肯定没少喝。 下午雨停了,但道路依然泥泞不堪,根本无法走路。正好杰要去喂鸡,我便坐上了他的四轮摩托车。鸡舍建在离家很远的地方,里面养着十几只鸡,饲料用的是岛上随处可见的面包果、芒果和大蕉,养殖成本几乎为零。之后我们又去他家的菜园看了看,没想到只有一亩地左右,而且显然已经很久没有好好打理过了。杰告诉我,岛上原本到处都是农田,当地居民基本上做到了粮食自给自足。但随着年轻人口大量外流,剩下的老弱病残干不动农活了,改成从外面买粮食,农田就基本荒废了。

下午雨停了,但道路依然泥泞不堪,根本无法走路。正好杰要去喂鸡,我便坐上了他的四轮摩托车。鸡舍建在离家很远的地方,里面养着十几只鸡,饲料用的是岛上随处可见的面包果、芒果和大蕉,养殖成本几乎为零。之后我们又去他家的菜园看了看,没想到只有一亩地左右,而且显然已经很久没有好好打理过了。杰告诉我,岛上原本到处都是农田,当地居民基本上做到了粮食自给自足。但随着年轻人口大量外流,剩下的老弱病残干不动农活了,改成从外面买粮食,农田就基本荒废了。

我突然明白了为什么杰对于沿途看到的各种奇奇怪怪的植物只有两个评价:农作物和入侵物种。在我这个缺乏植物学背景的外人眼里,这个岛上的植物种类异常丰富,而且有很多品种都是我从来没有见过的,应该好好加以保护。但杰见识过岛上全是农田或者果园时的样子,如今疯长起来的大部分植物都属于没用的杂草,原本都是要被清除掉的。

这方面的一个典型案例就是原产自东南亚的葡桃果(Rose-apple),这种植物的花像绣球一样非常好看,但果实并不好吃,当地人原本是将其作为木材引进岛上来的。但当岛上人口减少,不再需要那么多木材时,葡桃果就成了开荒种地的累赘,当地人见到它就会随手将其砍掉。如今岛上几乎没人种田了,这种植物便疯长起来。因为它的树叶又大又密,遮住了阳光,对岛上原有的82种珍稀植物品种造成了很大威胁,岛民们不得不专门请人来处理它。

类似这样的案例还有很多。事实上,这座岛是植物学研究的一个绝佳的天然试验场,因为不同时期的岛民们从世界各地引进了超过250种不同的植物品种。如今它们处于自由竞争的阶段,正好可以用来研究不同植物种类在新环境里的生存策略。同理,这座岛还是动物学研究的好地方,因为岛上既没有大型捕食者,也缺乏两栖类动物,只有昆虫、蜥蜴和鸟类生活在岛上,正好可以用来研究远古时期的动物世界。

回家的路上,杰专门带我去参观了他外孙杰登(Jayden)的咖啡种植园,里面种了几百棵咖啡树。其实我昨天爬山时见到过这个咖啡种植园,当时唯一的感觉就是担心,生怕岛民们把这个美丽的海岛变成热带殖民地常见的那种经济作物种植基地。但杰告诉我,这些咖啡是皮特凯恩岛特有的一个野生品种,深受国际高端咖啡市场的欢迎,于是杰登专门去哥斯达黎加学习咖啡种植技术,回来后把岛上的野生咖啡移植到了种植园里,希望能发展成一个赚钱的产业。当我了解了这些咖啡的历史之后,我的看法发生了改变,觉得这个种植园也许有它存在的道理,起码可以帮助杰登留在岛上,而不是像他哥哥拉尔夫那样远走他乡。事实上,今年才20岁出头的杰登和他的女朋友摩西丝(Moses),以及杰登的姐姐托里卡(Torika)是岛上仅剩的三个年轻人,如果他们离开了,岛上将只剩下一群40岁以上的中老年人。

回家后不久,墙上的那台对讲机突然发声了,通知大家有艘环球帆船很快将路过这里。我立刻跑到赏金湾,果然看到一艘帆船缓缓驶来。不久之后,好几位岛民也来到码头上迎接远方来客,顺便给这两位瑞士航海家办理海关手续。据说类似这样的情况并不常见,每次有人来大家都像过节一样高兴。

我在欢迎的人群中见到了一位长着一张亚洲脸的老人,前两天迎接我们上岛的人群中也有他,便走过去和他攀谈起来。原来他名叫凯文·杨(Kevin Young),是皮特凯恩岛的现任副市长。他年轻时曾经在新西兰空军服役,退休后决定搬回皮特凯恩岛,为振兴家乡出点力。也许是因为见过世面的缘故,他的谈吐和见识和我此前遇到过的其他岛民很不一样,很多想法相当新颖。比如他刚刚组织了一批亲戚去做DNA测试,证明他们的共同祖先内德·杨并不像历史书上记载的那样是个混血儿,而只是一名肤色有点黑的英国人而已。 “我的先祖内德·杨是皮特凯恩岛真正意义上的奠基人,因为克里斯蒂安很早就被谋杀了,而亚当斯是个没有文化的普通水手。”凯文·杨对我说:“他之所以能够胜任这个角色,主要原因就是他早年间曾经在西印度群岛生活过,阅历比船上的其他水手都要丰富得多。在那个年代,一个人的生活阅历直接决定了见识的高低。”

“我的先祖内德·杨是皮特凯恩岛真正意义上的奠基人,因为克里斯蒂安很早就被谋杀了,而亚当斯是个没有文化的普通水手。”凯文·杨对我说:“他之所以能够胜任这个角色,主要原因就是他早年间曾经在西印度群岛生活过,阅历比船上的其他水手都要丰富得多。在那个年代,一个人的生活阅历直接决定了见识的高低。”

他还告诉我,1960年代西方国家在太平洋海岛上进行了多次核试验,这是导致大批岛民离开的一大原因。另外,参加核试验的军人和工作人员娶走了很多本地姑娘,这也是导致皮特凯恩岛人口骤减的原因之一。不过,最致命的一击来自1999年爆出的性丑闻,十几名女性指控皮特凯恩岛上的男人在她们尚未成年时对她们实施性侵,而且类似这样的事情已经发生了数十年之久。英国政府组织了一大批执法人员上岛展开调查,并于2004年在岛上举行了一次公开庭审,吸引了大批记者参加。数名被告辩称他们自认为是波利尼西亚人,而在传统的波利尼西亚社会里,女孩们都是在来过月经之后就可以开始性活动的,所以他们的行为属于本民族的传统文化,不应该按照英国法律来审理。

控方最有力的证词来自前文提到过的那位得过妇科病的贝蒂·克里斯蒂安,她做证说这些男人平时一向以英国人自居,根本不存在所谓的波利尼西亚传统,而很多受害女性都是被强迫的,性侵行为对她们的身心健康造成了永久性的伤害。

新西兰法院在2006年进行了一次类似的公开庭审,两次庭审合起来把六名被告送进了监狱,其中一人因年纪太大而在家服刑。为了关押这些犯人,皮特凯恩岛甚至专门建造了一座监狱,而且这些犯人全都参与了建设,因为岛上实在是太缺劳动力了。

“发生了这么多负面新闻之后,你觉得皮特凯恩岛还有未来吗?”我问杨。

“过去的事情已经过去了,现在的皮特凯恩岛最大的问题就是太无聊了,没有任何有趣的事情值得年轻人留下来。”杨回答说:“另外,我们需要想出新的办法振兴经济,可如今的大部分岛民都没怎么在外面生活过,思想和观念都很陈旧,只有从外面吸引更多的移民上岛才有希望。” 有他这种想法的人不止一个,皮特凯恩现任市长西蒙·杨(Simon Young)也是其中之一。这位前英国空军飞行员虽然也姓杨,却和内德·杨没有任何血缘关系。他在2022年举行的市长选举中以19票对16票的成绩险胜一位本地对手,成为第一个非赏金后代的皮特凯恩市长。我专门去市长办公室采访他,发现他是个又高又瘦的中年人,留着一头披肩长发和一撇小胡子,看上去非常像1960年代的嬉皮士。

有他这种想法的人不止一个,皮特凯恩现任市长西蒙·杨(Simon Young)也是其中之一。这位前英国空军飞行员虽然也姓杨,却和内德·杨没有任何血缘关系。他在2022年举行的市长选举中以19票对16票的成绩险胜一位本地对手,成为第一个非赏金后代的皮特凯恩市长。我专门去市长办公室采访他,发现他是个又高又瘦的中年人,留着一头披肩长发和一撇小胡子,看上去非常像1960年代的嬉皮士。

“我1992年第一次来皮特凯恩岛旅游,在岛上住了整整半年,居然一个外来游客都没看到,我从此便爱上了这个全世界最孤独的地方。”杨市长对我说:“1999年我和妻子正式搬到岛上生活,成为皮特凯恩岛第一个被批准入籍的外国人。作为市长,我目前最主要的任务就是改革现有政策,想办法招募更多优秀的外国人来岛上生活,我想这也是大家投票给我的主要原因,岛民们意识到皮特凯恩岛急需新鲜血液,否则只有死路一条。”

这位嬉皮士市长还告诉我,皮特凯恩岛民一直有很强的部落心态,排外倾向非常严重,生怕移民来得太多,破坏了岛上原有的人口平衡。因此外来移民申请入籍非常困难,不但需要花很长的时间走流程,还要先在岛上住一段时间,接受大家的考察和评判,最后获得批准的人数非常少。

“还有一个很实际的问题需要考虑,那就是移民的种类。目前申请移民的大都是来自西方国家的单身退休老男人,这是我们最不需要的类型。”杨对我说:“我们最欢迎的是那些带小孩的年轻夫妇,可很多家长一旦了解了岛上的真实情况就不想来了,生怕把自己的孩子给耽误了。”

皮特凯恩岛原来有一所小学校,是英国政府于1949年投资建成的。早年间英国政府还很重视这个岛,拨出专款从斐济运来了盖学校所需的建筑材料,还从斐济聘请老师来岛上给孩子们上课。但如今岛上连一个儿童都没有,这所学校只好关门大吉了。

自1960年代开始,岛民大量外流,英国政府对皮特凯恩岛的热情也迅速降温,几乎快要把它遗忘了。但很快就有人来填补空白,他就是靠开煤矿起家的美国百万富翁亚瑟·拉特利夫(Arthur Ratliff)。此人是个极端保守派,痛恨所有形式的政府,一直渴望在一座没人管的小岛上建立一个只属于自己的乌托邦。整个1970年代他都在满世界寻找这样的人间天堂,可惜一直没找到。1981年,他在考察完塔希提之后顺便来皮特凯恩岛碰碰运气,和岛民们聊得非常投机。于是他决定买下无人居住的亨德森岛,把它改造成自己的私人度假村。英国政府礼貌地拒绝了这个提议,理由是宪法不允许把海外领地卖给外国人。执着的拉特利夫改变策略,提出用100万美元的价格租下亨德森岛,并答应在岛上投资建设一座机场,供皮特凯恩岛民使用。 这个建议终于让英国政府动了心,他们一直想甩掉皮特凯恩群岛这个财政包袱,觉得它没什么商业价值。但是,这件事让世界自然基金会(WWF)知道了,这家全球最知名的环保组织立刻给英国政府写了一封公开信,指出亨德森岛和塞舌尔的阿尔达布拉环礁(Aldabra)是地球上唯二的尚未被人类破坏的上升环礁岛(raised coral atolls)。顾名思义,这种岛原本是位于海平面以下的珊瑚环礁,被地质活动抬升至水面,所以岛的表面极为平整,岛上既没有淡水也没有优质土壤,生存条件非常恶劣。但也正是因为条件差,岛上孕育了很多奇特的物种。比如亨德森岛上已经发现了至少10种全世界独有的开花植物,以及至少四种全世界独有的鸟类,保护价值极大。

这个建议终于让英国政府动了心,他们一直想甩掉皮特凯恩群岛这个财政包袱,觉得它没什么商业价值。但是,这件事让世界自然基金会(WWF)知道了,这家全球最知名的环保组织立刻给英国政府写了一封公开信,指出亨德森岛和塞舌尔的阿尔达布拉环礁(Aldabra)是地球上唯二的尚未被人类破坏的上升环礁岛(raised coral atolls)。顾名思义,这种岛原本是位于海平面以下的珊瑚环礁,被地质活动抬升至水面,所以岛的表面极为平整,岛上既没有淡水也没有优质土壤,生存条件非常恶劣。但也正是因为条件差,岛上孕育了很多奇特的物种。比如亨德森岛上已经发现了至少10种全世界独有的开花植物,以及至少四种全世界独有的鸟类,保护价值极大。

WWF的这封信不但让拉特利夫的乌托邦幻想落了空,还让英国政府看到了皮特凯恩群岛独有的生态价值。于是英国政府加大了对这组群岛的科研投入,并在此基础上成功地说服联合国教科文组织于1988年把亨德森岛列入了世界自然遗产名录。

正是在这一波科考的过程中,科学家们意识到皮特凯恩群岛最大的价值还不在岛上,而是在海里。调查显示,这片海域一共有69座海底平顶山,它们全都没有被勘察过,科学家对它们的状况一无所知。另外,这里还发现了深达75米的热带珊瑚礁,以及深达312米的光合作用植物。这两项发现都打破了世界纪录,这是因为这片海域几乎没有人类活动,所以海水特别清澈,只有这样才能让阳光照射到如此深的海底。

在这些科学数据的支持下,英国政府于2016年宣布将皮特凯恩群岛专属经济区(EEZ)的99%划为海洋保护区(MPA),禁止一切商业开发活动。这个保护区总面积高达83.6万平方公里,是到那时为止全世界面积最大的单一海洋保护区。而且这个保护区位于热带和亚热带公海,这片海域历来缺乏保护,是很多商业捕捞船队恣意妄为的地方。开辟成海洋保护区之后,这些渔船就只能绕着走了。

这个举动震惊了全球海洋保护圈,由此引发了一系列连锁反应。包括美国、法国、澳大利亚、智利、墨西哥和巴西在内的一大批拥有偏远海岛的国家迅速跟进,掀起了一股保护公海的热潮。这股热潮不但造福了海洋生态系统,也给皮特凯恩岛居民带来了实际的好处。英国政府决定在岛上投资建设一个科考站,为来此地做研究的科学家提供技术支持和后勤保障。我第二天专门来这里参观,发现这个科考站刚刚于2023年9月完工,实验室里堆满了装仪器的箱子,很多都还没有拆封。

这个科考站的站长就是卡罗尔的女儿米歇尔(Michele),她告诉我科考站尚未准备好开展海洋研究,但已经有一位鸟类学家入驻了,他就是来自英国的安迪(Andy)。他来这里是为了研究皮特凯恩岛独有的陆地鸟类——皮岛苇莺(Pitcairn reed warbler),我到的时候他正在教库珊娜怎么用捕网抓鸟,以及如何给鸟装脚环,以便将来能够追踪它们的活动。刚上大一的库珊娜还没定专业,不过她打算学生态学,以便学成之后回到岛上做科研,这个岛无论是陆地还是海洋都有太多值得好好研究的物种了。

望着师徒俩的背影,我突然想到我们这个故事的起因就是一次科考行动,正是因为那次行动让欧洲探险家们摆脱了传统的殖民叙事,和塔希提原住民建立了良好的私人关系,为后来所发生的一切奠定了基础。我相信,皮特凯恩岛的未来也将建立在科学之上,只有科学才能为岛民们提供他们急需的经济来源和新鲜血液,也只有科学才能让这个岛彻底摆脱原先的种种不那么光彩的形象,获得它应该有的历史地位。

那天是星期六,正是岛民们做礼拜的日子。基督复临安息日会(Seventh-day Adventism)是岛上唯一的宗教,只有这个教派把星期六定为安息日。我去教堂待了一会儿,发现当天一共来了22人,约占岛民总数的三分之二,看来岛上信教的人还真不少,肯定比喜欢科学的人要多得多。不过这也很容易理解,这个岛既没有酒吧也没有饭馆,更不用说博物馆、图书馆、电影院、游戏厅这些其他城市很常见的娱乐设施了。每周一次的教会活动就成了岛民们唯一可以聚在一起聊聊诗与远方的日子,大家总得有点精神追求吧。

当天晚上,卡罗尔心血来潮,又在岛的最高点举办了一个野餐会。和前天晚上不同的是,这次聚会请来了科学家安迪和牧师布鲁斯(Bruce),以及一位暂住在岛上接受大家考察的美国准移民麦克(Mike)。他们仨马上就要结束各自的行程离开皮特凯恩岛了,这次野餐会算是给他们送行。也许是因为有外人参加的缘故,当晚的野餐会比前天晚上的家庭生日宴热闹多了,大家一直聊到深夜才意犹未尽地散去。

我故意留到最后才走,因为我想体验一下这个岛的夜晚是什么样的。人群中只有安迪和我想的一样,也留在原地仰望星空。皮特凯恩岛果然没有让我失望,我的眼睛看到的是一整条亮如白昼的银河,我的耳朵听到的是无比喧嚣的动物大合唱,我的鼻子闻到的是各种各样奇异的花香,我的整个身体全都沉浸在这座岛传奇般的历史长河之中,久久不愿离去。 岛上的日子过得飞快,一转眼已是星期天。那天上午我专程去了趟观景台,站在那里可以看到整个赏金湾。观景台的旁边立着一座石碑,上面镶嵌着两块金属铭牌。左边的那块铭牌制作于1990年1月,显然是为了纪念“赏金号”登岛200周年而做的。牌子上雕刻着一艘正准备扬帆起航的“赏金号”,旁边列出了所有九名英国船员的名字。右边那块铭牌制作于2005年1月,显然是为了纪念“赏金号”登岛215周年而做的。之所以要纪念这个奇怪的日子,纯粹是为了把另外18名同时登岛的波利尼西亚成年人的名字也刻在铭牌上。

岛上的日子过得飞快,一转眼已是星期天。那天上午我专程去了趟观景台,站在那里可以看到整个赏金湾。观景台的旁边立着一座石碑,上面镶嵌着两块金属铭牌。左边的那块铭牌制作于1990年1月,显然是为了纪念“赏金号”登岛200周年而做的。牌子上雕刻着一艘正准备扬帆起航的“赏金号”,旁边列出了所有九名英国船员的名字。右边那块铭牌制作于2005年1月,显然是为了纪念“赏金号”登岛215周年而做的。之所以要纪念这个奇怪的日子,纯粹是为了把另外18名同时登岛的波利尼西亚成年人的名字也刻在铭牌上。

也就是说,岛民们用了200年的时间才记住了“赏金号”上英国船员的名字,但只用了短短15年的时间就明白了波利尼西亚人在这件事中所扮演的角色有多么重要,他们同样值得纪念。

事实上,波利尼西亚人才是目前这场全球化运动的先驱者。当年正是他们率先走出家门,看到了广阔的世界,创造了无比灿烂的太平洋海岛文明。可惜浩瀚的太平洋限制了他们的活动范围,反而把他们困在了一座座孤岛之上,和人类大家庭失去了联系。多年之后,大航海时代的欧洲人再次走出家门,看到了更加广阔的世界。与以往不同的是,这次海上远征让欧洲人与世界各地的原住民建立了联系,开启了商业与文化上的交流,这就是欧洲文明自16世纪开始迅速崛起,最终统治全球的根本原因。

好在全球化正在加速,人类比以往任何时候都连接得更加紧密,不同文化之间的碰撞也比历史上的任何时期都更加频繁,人类文明就是在这种相互学习与相互对抗中不断地向前发展的。广大发展中国家正是在这场全球化浪潮的推动下,逐渐缩小了与发达国家之间的差距。只要我们保持开放,不再闭关锁国,早晚有一天会与他们齐头并进的。

临走前我再次来到岛上的公共墓地,杰的母亲刚刚下葬不久,新坟上还插着一把铁锹。墓地的入口处有一块石碑,上面刻着一首诗,标题叫作《哀伤与道歉》(Of Sorrow and Apology)。卡罗尔告诉我,这座石碑是在那次性侵事件结束之后立起来的,这首诗表达的是岛民们当时的心情。但我觉得这首诗同样可以用于那次著名的“赏金号”叛乱事件,它精准地表达了所有“赏金号”幸存者们的心声:

说声“对不起”,并不会让我们变得渺小,那并不意味着我们不再关心,或者我们的羞愧已然消散。

这并不会让我们与他人有所分别,我们既不会因此变得更好,也不会变得更糟,只是我们愿意承担自己的行为,并告诉你:我们知道你曾受伤。

说声“对不起”,并不是在寻求惩罚或推卸责任,这并不意味着他们是对的,我们是错的,只是说明我们吸取了教训,也明白了自己的过失。

这并不意味着你必须原谅,也不代表你必须有所回应,只是我们深深地懊悔,我们曾带给你痛苦。

说声“对不起”,不是说我们应该忘记,这只是一次机会,让过去停留在它该在的地方,在我们身后,而不是横在前方。

这并不意味着我们必须放下,那份哀伤,我们已经背负太久,只是我们将这份共同的痛苦摆在你面前。

说声“对不起”,也并非否认我们自身的真实,它也不是说,我们将永远被过去困住,而是说,我们也愿意释怀往昔的沉重。

带着哀伤与道歉,我们回望那些已逝之人,向他们的灵魂、坚韧,致以赞美、爱与歌声。让我们为他们的勇气祝福,也宽恕他们曾有的过失。

我们是“赏金号”的子孙,我们仍然屹立,仍然坚强——终于如此。

To say we' re sorry does not diminish us,it doesn' t say we' ve stopped caring or that our shame no longer lingers.

It does not set us apart, we are neither better nor worse,for taking ownership of our actions and telling you that we know you were hurt.

To say we' re sorry does not seek punishment or blame,it doesn' t say they were right and we were wrong,just that we have learnt and understand the error of our ways.

It does not mean you must forgive or that you must somehow respond,just that we deeply regret that we caused you pain.To say we' re sorry does not say we should forget,

just an opportunity to leave the past where it lies,behind us not in front of us.

It does not say we should let go, our sadness held too long,just that we lay before you our shared sorrow for the wrong.

To say we' re sorry does not deny our truth.Nor does it say we' re trapped forever in its grasp,just that we too release the burdens of our past.

With sorrow and apology we reach back to those now gone,to their spirit and resilience with praise and love and song.Let' s bless them for their courage and forgive them their trespass.

We are the children of the Bounty and we still stand,still strong- at last.

(参考资料:Peter Fitz Simons,Mutiny on the Bounty;Hampton Sides,The Wide Wide Sea;Harrison Christian,Men Without Country;David Graeber&DavidWengrow,The Dawn of Everything;Glynn Christian,The Truth about the Mutiny on HMAV Bounty and the Fate of Fletcher Christian;Simon Winchester,Outposts: Journeys to the Surviving Relics of the British Empire;查尔斯·诺德霍夫、詹姆斯·诺曼·霍尔:《“本特”号叛乱三部曲》;理查德·霍姆斯:《好奇年代》;托尼·赖斯:《发现之旅》;安东尼·派格登:《西方帝国简史》;米夏埃尔·诺尔特:《海洋全球史》)