在低成本与高效能间寻求平衡:意大利贝内利M4 AI反无人机霰弹枪

作者: 詹宇杰 杨阳 尹新蓉

技术革新:短管霰弹枪的无人机拦截突破

贝内利公司(Benelli Armi SpA)是伯莱塔防务技术公司的子公司,专注于霰弹枪制造。M4 AI反无人机霰弹枪(Drone Guardian)由贝内利公司推出,伯莱塔作为母公司参与技术支持和资源整合。意大利贝内利公司基于成熟的M4 Super 90霰弹枪平台,研发出M4 AI反无人机霰弹枪。该武器保留了12号口径与470mm标准枪管设计,但通过集成“先进冲击(Advanced Impact)”系统,显著提升了短管霰弹枪的远程拦截效能。而其核心创新在于螺旋渐进式膛线设计,可将弹丸扩散角压缩至5°以内,同时优化膛压曲线以维持弹道集中度,使最佳拦截距离提升至50m,最大射程扩展至100m。

相比之下,传统霰弹枪的弹丸通常具有超过10°的较大扩散角以及小于50m的有效射程,这使得它们难以精准拦截高速无人机目标。然而,M4 AI霰弹枪通过采用优化喉缩技术,显著减小了弹丸的扩散角度,同时,该枪采用高密度弹丸分布的弹药配比,提高了弹丸的集中度和穿透力。此外,M4 AI结合了其专利技术——“自动调节导气式操作(ARGO)”系统,这一系统确保各种极端环境条件下武器的性能和可靠性。同时为了满足更远射程的需求,贝内利公司同步推出了650mm长枪管版本的M4 AI。在该公司对外公布的测试中,长枪管版本在无风且能见度良好的条件下,成功击落一架速度达到60km/h的无人机靶机,这也展示了M4 AI在无人机末端拦截方面的卓越能力。

此外,M4 AI的模块化设计加强了战术灵活性。其机匣顶部配备MIL-STD-1913皮卡汀尼导轨,可安装Steiner MPS红点瞄准镜或夜视系统,进一步提升瞄准效率。该枪470mm短枪管版和650mm长枪管版两种枪管配置,分别针对单兵自卫与资产保护需求,可覆盖不同作战场景。

M4 AI尽管外形与M4 Super 90高度相似,仅机匣刻有“DroneGuardian”标识,但是其技术适配性已引发北约多国关注。例如,美国海军陆战队采用M4的军用衍生型M1014进行反无人机战术训练;比利时空军组建了以Super 90为核心的“无人机猎杀小组”,目前预定每小组配发9支霰弹枪用于无人机猎杀。北约2023年轻武器升级成本评估表明,这种“旧平台+新功能”模式可将单兵武器换装成本降低约30%,同时保持与现有12号霰弹弹药的后勤兼容性,成为其核心竞争优势。

实战验证:从靶场测试到战场部署的挑战

贝内利公司宣称M4 AI可有效对抗飞行高度低于100m的FPV(First Person View,即“第一人称主视角”)自杀式无人机与飞行速度低于80km/h的低空侦察无人机,但其效能数据主要源于受控环境测试。例如,在2025年阿布扎比国际防务展演示中,长枪管版本于100m距离击落固定轨迹靶机,但未公开沙尘、电磁干扰或高湿度等复杂环境下的拦截成功率。

相较之下,根据乌军2023年作战报告提供的数据,俄罗斯MP-155“无人机杀手”霰弹枪已在乌克兰战场累计击落超过200架次无人机,但由于该枪2.8kg空枪质量与710mm全枪长设计显著限制了单兵机动性。根据伯莱塔实验室数据显示,M4 AI短枪管版本全枪长1010mm(枪托伸展时),空枪质量3.8kg,更适于城市巷战与快速反应任务,作为换取城市机动性的筹码,其每发12号霰弹含24颗2.4mm钨钢弹丸的弹丸密度,在50m距离对复合材料无人机如大疆Mavic 3的毁伤效率仅为68%。

此外,过度依赖标准霰弹可能导致该枪拦截成本上升。按单发命中需消耗3~5发弹计算,应对10架次无人机集群攻击需携带至少30发霰弹,显著增加单兵负荷。美国陆军研究实验室2025年评估指出,霰弹枪反无人机的核心矛盾在于“单发拦截成本约5美元与无人机生产成本低至500美元的效费比失衡”,且弹药消耗速率难以应对大规模集群攻击。尽管贝内利公司未公开M4 AI单价,但参照M4 Super 90民用版1500美元的成本及军用加装导轨、膛线升级的改装成本,其采购价可能超过2500美元/支,过高的成本可能会制约该枪大规模列装潜力。

行业竞争:反无人机武器的多样化路径

M4 AI的推出不仅展示了传统轻武器制造商对于新兴威胁的迅速反应能力,也彰显了他们在技术竞争中的积极姿态。然而,这种技术竞争的范围远远超出了传统霰弹枪的领域。目前,反无人机技术主要可以分为3大类别。第一种类型是电子干扰技术,例如美国研发的“无人机卫士”——Drone Defender,其通过定向发射1.5~5.8GHz频段的射频干扰信号,迫使无人机返航或降落。这种技术的有效半径可以达到1.2km,但其缺点在于无法应对那些预编程的、具有自主攻击能力的无人机。第二种类型是定向能技术,比如以色列推出的功率高达100kW的“Iron Beam”铁束激光系统,它能够在短短4s内摧毁1km范围内的无人机目标。然而,这种激光高能武器的单次发射成本非常高,甚至一次使用单价超过3000美元。第三种类型是动能拦截技术,包括德国的“天空游骑兵”35mm智能弹,其拦截成功率超过90%,以及美国的“郊狼”Block 3微型导弹,它们在拦截无人机方面表现出色。但是,这些动能拦截技术的单发成本也相当高昂,甚至超过定向能武器,发射成本高达数万美元。

相比以上系统,M4 AI霰弹枪因操作门槛低、部署灵活,成为动能拦截的补充选项,但同时其技术天花板也十分显著。例如,俄罗斯MP-155霰弹枪通过模块化设计,加装热成像仪与智能瞄准镜提升精度,但实战中仍依赖射手经验;美国“泰坦”反无人机系统则整合雷达与自动化机枪,实现全自主拦截,但单套成本超百万美元。贝内利M4 AI 试图在“低成本”与“高效能”间寻找平衡,其核心优势仍是“即插即用”——无需改变部队现有训练与后勤体系即可快速部署。目前总公司伯莱塔披露的升级路线包括:弹药专用化——研发弹头质量22g 的含1.8mm 钨合金弹丸的预破片弹药,可将50m 毁伤效率提升至85%,以及智能化改装——通过蓝牙连接头盔显示器,集成测距与弹道补偿模块,将瞄准时间缩短至1.5s 内。同时北约部队的需求可能推动“混合式”解决方案,例如将霰弹枪与英国“反无人机系统(AUDS)”等手持式电磁脉冲装置协同使用,形成500m 内多层次拦截网络。

贝内利M4 AI 霰弹枪的诞生,标志着传统轻武器在现代战场中的适应性创新。其短管设计、后勤兼容性与相较于定向能武器的低成本优势,为中小型部队提供了快速反制手段。然而,射程有限、毁伤效率不足及效费比偏低等问题,使其难以替代电子战或高能激光等系统性解决方案。

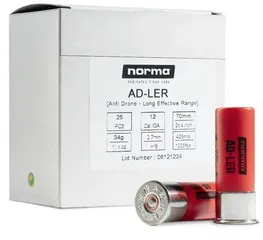

未来,该武器的实战价值将取决于三大关键因素。首先是专用弹药研发进度,如瑞典Norma 公司的AD-LER 钨合金霰弹,可提升远距离拦截能力;其次是智能化改装成熟度,通过集成火控系统与数据链,实现半自主瞄准与集群应对;最后是该枪的混合防御体系协同效能,通过使用霰弹枪与电子干扰、激光武器形成互补,覆盖不同作战半径与威胁等级。

在反无人机技术持续迭代的背景下,霰弹枪或定位于“末端防御节点”,作为抵御FPV 自杀式无人机的最后一道防线。成功与否,最终取决于制造商能否在技术突破与成本控制间找到平衡,并在实战中证明其不可替代性。

结语

当前,无人机技术的普及与军事化应用,正在重塑现代战争的形态。贝内利M4 AI 霰弹枪的研发,既是传统武器适应新兴威胁的典范,也揭示了反无人机技术的平民化趋势。尽管其存在局限性,但在低成本、快速部署和战术灵活性方面,霰弹枪为战场提供了独特的解决方案。未来,随着弹药革新与智能化升级,这类武器或将在多层次防御体系中占据一席之地,成为应对无人机威胁的重要补充力量。