防肝癌先防乙肝一场关乎生命的守护之旅

作者: 本刊编辑部肝癌,总感觉距离我们非常遥远,但它却有可能默默地潜伏在身体里。偶尔一次的呕吐,不经意间的轻微腹痛都有可能是肝癌引起的症状,而这些症状往往又易被忽略,常常在发现时已到晚期。大约70% 的肝癌患者被确诊时,已经失去了手术治疗的机会。

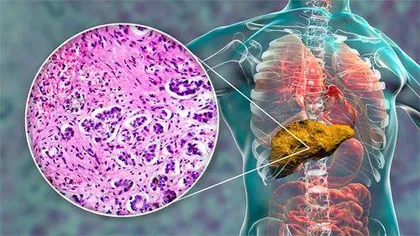

据世界卫生组织(WHO)及中国国家癌症中心统计,中国每年约有37 万人被诊断为肝癌,占全球发病人数的42%。更令人揪心的是,每年约有32 万人因肝癌去世,占全球肝癌死亡人数的41.8%。肝癌的发病并非偶然,超过80% 的肝癌与慢性肝病密切相关,而乙肝病毒(HBV)感染是其中最主要的原因。乙肝病毒感染人体肝脏,导致病毒性肝炎,如得不到及时治疗,可引起慢性乙型肝炎,进而导致肝硬化,并最终发展为肝癌。

每年7 月28 日为世界肝炎日,旨在提高公众对肝炎的认识,特别是病毒性肝炎(如乙型和丙型肝炎)的传播途径、危害和预防方法,减少对肝炎患者的歧视,促进早期筛查、诊断和治疗,加强患者支持,最终目标是消除肝炎的公共卫生威胁。那么,肝癌为何如此隐匿?为何在早期难以察觉?如何做到早发现、早诊断、早治疗乙肝?公众常见的误区又有哪些?今天,我们采访了浙江省肿瘤医院肝胆胰胃内科主任应杰儿教授,看看专家怎么说。

肝癌 隐匿的杀手

为什么说肝癌是隐匿的杀手呢?主要是有以下几个原因。

●结构特殊性

肝脏是一个特殊的实质性器官,缺乏痛觉神经。当肝脏受损或发生病变时,往往不会感受到明显的疼痛。只有当肿瘤逐渐增大,侵犯或压迫到周围的器官和包膜时,患者才会出现疼痛的症状。然而,此时的疼痛往往表明肿瘤已经发展到了一定的阶段。

●早期症状不明显

肝脏具有强大的代偿能力,即使部分肝细胞受损,剩余健康细胞仍能维持正常功能。因此,早期肝癌患者可能仅表现为轻微疲劳、食欲不振等非特异性症状,随着肿瘤发展,可能出现腹胀、腹痛、体重下降等症状,这些都容易被误认为是普通胃病,导致漏诊或误诊。

●缺乏早期筛查意识

相较于其他高发恶性肿瘤,公众对肝癌的疾病防控意识仍显不足。目前,针对乙型肝炎病毒感染、肝硬化等肝癌高危人群,已建立相对完善的定期筛查机制;然而在普通人群中,肝癌早期筛查的覆盖率仍处于较低水平,尚未形成广泛且有效的筛查体系。

“因此要提高肝癌的治愈率,关键在于早期发现。定期进行肝癌筛查是关键。肝癌筛查主要包括血液甲胎蛋白检测和肝脏超声检查等。所有慢性乙肝病毒感染者均建议每6 个月进行1 次肝癌筛查;对于高风险人群,建议应至少每3~6 个月筛查1 次,必要时行增强CT 或增强MRI。通过早期发现,肝癌的治疗效果显著提高,手术切除后5 年生存率可达到70%以上。”应主任强调。

乙肝 肝癌的罪魁祸首

肝炎病毒感染(乙型、丙型)、黄曲霉毒素暴露、吸烟、肥胖和代谢综合征等都是引起肝癌的危险因素。其中,乙肝病毒感染是最主要的原因。

乙肝病毒作为一种嗜肝性DNA 病毒,具备整合入宿主肝细胞基因组的能力。这种病毒基因组的整合可诱导宿主细胞发生基因突变或表观遗传学修饰,进而可能激活原癌基因或抑制抑癌基因功能,构成肝细胞癌发生的重要分子机制。同时,乙肝病毒的持续复制会引发慢性肝脏炎症反应。在此过程中,肝细胞反复经历损伤与再生修复,促进肝纤维化并加速其向肝硬化的进展。流行病学研究数据表明,慢性乙型肝炎患者的肝硬化年发生率介于2.1%~6% 之间。据最新估计,中国有7500 万慢性乙肝感染者,占全球感染者的三分之一。据估计,我国每年有90 万乙肝患者发展为肝硬化,30 万患者发展为肝癌。

乙肝病毒主要通过血液、性接触和母婴传播。血液传播是乙型肝炎最主要的传播途径,主要包括:使用未经消毒或消毒不彻底的注射器、针头等医疗器械;输入被乙肝病毒污染的血液或血液制品;共用可能被血液污染的牙刷、剃须刀等个人用品。乙肝病毒也可以通过性接触传播,特别是与乙肝病毒感染者进行无防护性交时,风险较高。乙肝病毒还可以通过母婴垂直传播给新生儿:乙肝病毒感染者在怀孕期间可将病毒传给胎儿;分娩时,婴儿通过接触母亲的血液或羊水感染病毒;母乳喂养,虽然母乳本身不是乙肝病毒传播的主要途径,但如果有破损的乳头,母乳可能成为传播媒介。另外,共用可能被乙肝病毒污染的日常生活用品,如毛巾、浴巾、床单等,这种传播方式的风险相对较低。接触含有乙肝病毒的体液,如汗液、尿液等,通常情况下这些体液不会传播乙肝病毒。

乙肝病毒感染早期发现是关键

●警惕早期非特异性症状

乙肝的症状因个体差异和病情的严重程度而有所不同。并非所有感染者都会经历这些症状,而且某些症状也可能与其他疾病症状相混淆。首先,患者可能会经历全身症状,如普遍的乏力、持续的疲劳。其次,消化系统症状也很常见,包括食欲不振、恶心、对油腻食物的耐受性降低以及腹胀。肝脏本身的症状为肝肿大及肝区疼痛,疼痛通常位于右上腹部,有时可能放射至背部或肩部,这在体检时可以发现。皮肤和眼睛的症状可能表现为黄染、皮肤瘙痒。其他症状可能包括发热,伴有或不伴有寒战,不明原因的体重下降,以及情绪低落和注意力不集中等精神症状。长期慢性乙肝通常会进展为肝硬化,其症状主要表现为腹水、蜘蛛痣、肝掌等,存在更高的肝癌风险。如果出现这些症状,尤其是持续性的症状,应立即就医,通过血液检测来确认是否感染了乙肝病毒。

●普遍筛查发现隐匿感染者

普遍筛查是提高乙肝诊断率和治疗率的关键,能够及时发现潜在的感染者,为早期诊断和治疗创造条件,从而有效防止疾病的进一步发展。

在乙型肝炎病毒感染的血清学筛查中,乙肝表面抗原(HBsAg)、乙肝表面抗体(抗-HBs)和乙肝核心抗体(抗-HBc)是判断乙肝病毒感染状态的关键指标,具有重要作用。HBsAg 阳性是病毒存在的直接血清学标志,提示存在活动性HBV 感染的可能。抗-HBs阳性则代表机体已产生保护性免疫应答,通常源于成功的疫苗接种或既往感染后的恢复,表明对乙肝病毒具有免疫力。抗-HBc 阳性反映个体曾暴露于乙肝病毒,其分型具有重要临床意义:IgM 型抗-HBc阳性高度提示急性感染期,而IgG型抗-HBc 阳性则主要见于既往感染或慢性感染状态。此外,乙肝e抗原(HBeAg)及其抗体(抗-HBe)对判断感染阶段和传染性具有辅助价值。乙肝e 抗原阳性通常与病毒高水平复制和强传染性相关。抗-HBe 阳性则多表示病毒复制趋于减弱、传染性降低,但需注意存在前C区/C区启动子变异导致乙肝e 抗原阴性慢性乙肝病毒感染的可能性,此类情况病毒仍可活跃复制。值得注意的是,乙型肝炎病毒DNA(HBV DNA)定量检测能直接、客观地反映循环中的病毒载量,是评估病毒复制活跃程度和传染性强弱的关键指标。因此,综合解读乙肝表面抗原、抗-HBs、抗-HBc、乙肝e 抗原及抗-HBe 这五项血清学标志物(俗称“乙肝两对半”)的检测结果,并联合乙型肝炎病毒DNA 定量分析,可实现对个体乙肝病毒感染状态更全面、精准的判定,为临床诊断、疾病分期、治疗决策及预后评估提供至关重要的科学依据。

●及时诊断确诊乙肝患者

确诊是否感染了乙肝病毒需要结合临床表现、实验室检查、肝脏组织病理学检查及影像学检查等各项检查项目。但需注意,最终是否能被确诊并非满足单一项或几项指标即可,需专业医生综合分析所有检查结果并结合临床经验进行判断。因此,若您怀疑自己或他人感染乙肝病毒,请务必尽早就医,完善相关检查,由医生进行全面评估与诊断。

扩大治疗让更多患者受益

●抗病毒治疗,降低肝癌风险的核心手段

针对符合治疗指征的乙型肝炎病毒感染者,应提供规范化的抗病毒治疗。循证医学研究表明,扩大治疗适应症范围具有显著的成本效益优势,尤其可降低肝硬化及肝癌发生风险。目前国际指南推荐的一线抗病毒药物包括恩替卡韦、富马酸替诺福韦酯及富马酸丙酚替诺福韦等。此类强效低耐药屏障的核苷(酸)类似物具有长期病毒抑制效果和良好的安全性特征,适用于广泛慢性乙肝病毒感染人群。

●综合应对乙肝相关疾病

针对乙型肝炎病毒相关终末期肝病(如肝硬化、肝细胞癌及肝衰竭)的管理,除基础抗病毒治疗外,需采取多模态综合治疗策略。核心治疗手段包括:

(1)手术切除:作为肝细胞癌根治性治疗的首要选择,手术切除旨在实现肿瘤R0 切除(切缘无镜下残留)并保留≥40% 功能性肝体积。术前需通过Child-Pugh 评分、ICG-R15 检测及影像学体积测定系统评估肝脏储备功能,以确保手术安全性与肿瘤学疗效。

(2)消融治疗:适用于巴塞罗那分期(BCLC)0-A 期早期肝细胞癌患者。在超声、CT 或MRI 实时引导下,经皮穿刺实施肿瘤原位灭活。主流技术包括:射频消融、微波消融、高强度聚焦超声。其优势在于微创性及可重复性,5 年局部控制率可达60%~70%。

(3)肝动脉插管化疗栓塞术(TACE):通过超选择性插管至肿瘤供血动脉,注入化疗药物(如蒽环类)与栓塞剂(如碘化油/明胶海绵),诱导肿瘤缺血性坏死。适用于巴塞罗那分期(BCLC) B 期中期HCC,客观缓解率(ORR)为40%~60%,常联合消融或系统治疗提升疗效。

(4)肝移植:为符合米兰标准(单瘤体≤5 厘米或多瘤体≤3 个且最大径≤3 厘米)的失代偿期肝硬化或早期HCC 患者提供根治机会。术后采用mTOR 抑制剂(如西罗莫司)为主的免疫抑制方案,较钙调磷酸酶抑制剂可降低23% 肿瘤复发风险(PIVENS 研究)。

(5)系统抗肿瘤治疗:涵盖分子靶向药物(如索拉非尼、仑伐替尼)、免疫检查点抑制剂(如帕博利珠单抗)、细胞毒性化疗(FOLFOX方案)及循证医学支持的规范化中药制剂(如槐耳颗粒)。基于肝细胞癌分子分型、肝功能状态及美国东部肿瘤协作组体能状态评分(ECOG)评分制定个体化方案,可显著延长中晚期患者总生存期(OS)并改善生活质量(QoL)。

乙肝仍未“休”预防是基础

●加强预防接种

预防慢性乙肝的最佳方法是接种乙肝疫苗。我国乙肝疫苗纳入免疫规划的政策历经多年迭代升级:1992 年首次将乙肝疫苗纳入计划免疫管理,新生儿需付费接种,城市接种率显著提升;2002 年疫苗正式被纳入国家免疫规划,推动农村地区覆盖率快速提高;2005年全面取消接种服务费,实现新生儿全程免费接种,至此我国乙肝防控进入普惠阶段;2010 年启动 15岁以下人群补种项目,累计补种超6800 万剂次;2025 年广东饶平等地进一步将免费接种范围扩展至20~70 岁易感人群,通过首剂免费的方式继续降低成人感染风险。