2024年高考地理试题对人地协调观的考查及启示

作者: 闫文杰 厉俊杰 邓若男 安珍妮

摘 要:通过对2024年高考地理试题中人地协调观的考查情况进行统计与分析,发现该类试题呈现如下特点:突出课程思政,落实立德树人;遵循课程标准,重视基础落实;创设现实情境,体现时代热点;设置梯度问题,践行人地和谐。因此,高中地理教师需落实课标相关要求,重视课程思政教学;挖掘人地协调观情境,关注其所属尺度;加强高考试题专题训练,剖析设问梯度;引导学生自主反思总结,提升相关素养。

关键词:人地协调观;高考地理试题;考查特点;启示

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)07-0040-05

随着新课程改革的不断推进,地理学科核心素养在高考地理试题中的考查逐渐深入和全面。人地协调观是人们对人类与地理环境之间的关系秉持的正确价值观[1]。其作为地理学科的基本价值观念、地理教育的“灵魂”和核心[2],在地理教学中占有重要地位。《2016地理教育国际宪章》指出,地理需要研究人与环境的相互作用关系,以促进地球上所有物种的和谐共存[3]。高考地理试题中对人地协调观的考查,是对学生人地协调观素养考查的直接方式。本文对2024年全国甲卷、新课标卷、山东卷、安徽卷、福建卷5套高考地理试卷中关于人地协调观的典型题目(下称“高考试题”)进行统计与分析,归纳其考查特点,并得出相应的教学启示。

一、人地协调观的结构解析

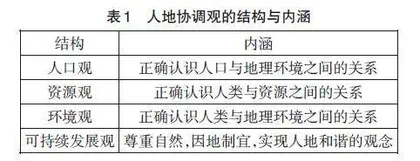

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)解读》指出,培养学生人地协调观的目的是让学生形成正确的人口观、资源观、环境观和发展观[4]。史辰羲认为人类在改造世界的过程中需主动修正受到不合理利用和影响的环境[5],即要保持可持续发展观。据此,本研究将人地协调观分为人口观、资源观、环境观和可持续发展观4个方面(表1)。

此外,从人地关系的角度看,人地协调观可概括为地理环境对人类的影响、人类对地理环境的作用、协调人类与地理环境的关系等[4]。袁孝亭将人地关系定义为人的生存活动、生产活动、社会活动与自然环境之间的相互联系、相互作用和相互影响[6]。因此,本文将人地关系分为“地对人”“人对地”和“人地协调”3个类别。人地协调观4个方面与人地关系3个类别的关系如图1所示。

二、高考地理试题中考查人地协调观的统计与分析

本文从题型、试题情境、考查方向、人地协调观结构以及人地关系等方面对高考试题进行了统计(表2)。

人地协调观是人类对人地关系的认识、理解[7]。人地协调观相关试题在各套高考地理试卷中均有分布,且占比较大。其中,山东卷考查人地协调观的题量及分布比重最大,为10道题,占试卷总题量的38%。安徽卷、全国甲卷、新课标卷和福建卷中分别有9道、7道、5道、5道试题考查了人地协调观,分别占试卷总题量的36%、33%、25%和21%。以高考试题为代表的测评中,情境载体是串联线[8]。从试题情境设置来看,情境内容多选自与生活、生产息息相关的产业,涉及国内外情境,但以国内情境为主。以尺度的透镜来观察世界是重要的地理思想方法[9]。在情境尺度方面,尺度可划分为空间尺度、时间尺度等。地理空间尺度又可划分为大尺度(全球或全大陆范围)、中尺度(国家或大地区范围)和小尺度(局部地区)[10],试题情境涉及的区域多为某城市、某村落或某流域等,主要考查了小尺度内容。情境的文字材料多从时间尺度进行语言组织。从试题的考查方向来看,在考查题型方面,统计的36道试题中,原因类题型、影响类题型、措施类题型以及区位条件类题型分别有13道、5道、4道、4道,分别占总题量的36%、14%、11%、11%,主要考查了原因类题型。在考查知识点方面,主要考查了功能区划分、产业、交通布局、传统民居等人文地理内容,对自然地理知识的考查相对较少。从试题考查的人地协调观结构来看,试题对环境观和可持续发展观考查较多,且试题常将环境观和可持续发展观结合起来一同考查,对资源观和人口观考查较少。从试题考查的人地关系来看,“地对人”“人对地”以及“人地协调”均有所考查,但“人对地”的考查相对较多,且往往与“人地协调”相结合进行考查,这可能与当前人类社会发展对地理环境影响较大有关。

三、高考地理试题中人地协调观的考查特点分析

1.突出课程思政,落实立德树人

课程思政强调在各学科的教学中融入思想政治教育,以实现育人育才的目的。当今社会,人口、资源和环境问题突出,实现人地协调是促进学生思想政治发育、发展的重要举措。高考试题能够突出课程思政的思想,潜移默化地影响学生的价值观。例如,新课标卷第2题,双凤村传统民居的转角设计是为了充分利用空间,体现了当地劳动人民促进人地协调的智慧,使学生认识到在日常生活中,可充分利用自然环境提升生活的便捷性。山东卷第2题,传统方式清洗鳞茎需要村民到河中手工清洗,随着我国乡村经济的发展和科学技术的进步,当地开始采用沉淀式自动清洗的方式。既可提高清洗效率,还可将清洗鳞茎后沉淀的泥土重新还田,以保护土壤的肥力。在H村的带动下,铁力市成为全国最大的平贝栽培和集散基地。该题可使学生感受到乡村发展对城市崛起的促进作用,意识到抓好农村经济,促进区域经济发展的重要性。高考试题不仅突出了课程思政思想,还检验了立德树人根本任务的落实。

2.遵循课程标准,重视基础落实

课程标准是育人理念的源泉,是学习评价的准绳[11]。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“高中课标”)在实施建议部分说明了学业水平考试命题的相关建议,要求理解和把握地理学科核心素养与学业质量标准,制定明确的评价目标[1]。高中课标的课程内容部分指明了高中地理必修课程、选择性必修课程和选修课程的内容要求。在高考试题中,显性考查了高中课标中的内容要求。例如,全国甲卷第2~3题,从图文材料到题干设问都明显提到了“商业”“住宅”“工业”等词汇,考查内容涉及高中课标必修课程内容要求2.2。《中国高考评价体系》明确说明了高考考查内容之一为必备知识。它是由各学科的基本事实、基本概念、基本技术与基本原理组成的基本知识体系[12]。高考试题中“传统民居空间分布的特点”考查的是地理事物的空间分布特征,“开垦沼泽地种植小麦的条件”考查的是农业区位条件,“商业小镇兴起的原因”考查的是服务业区位条件,“交通布局对大型购物中心分布的有利影响”考查的是交通运输布局对区域发展的影响。通过剖析可知,高考试题重视对基础知识的考查。

3.创设现实情境,体现时代热点

情境是考查学生地理学科核心素养的载体。高中课标要求把具体任务放在真实、复杂的现实情境中[1]。高考试题中,情境的创设需突出真实性、鲜活性、专业性,其目的一是贴近学生的现实生活,二是突出地理科学的内涵。例如,新课标卷第5题,创设了“城市建设用地的容积率”情境。生活居住区和工业园区是学生熟知的功能区,在此基础上添加专业名词“容积率”,让学生感到既熟悉又专业。近年全国两会多次提到“新质生产力”“绿色低碳发展”“乡村全面振兴”等时代热点话题,高考试题的情境创设和问题命制紧扣时代热点。例如,安徽卷第17(3)题,给定我国镍资源贸易产品结构及镍产业链情境,要求学生从绿色生产的角度,为我国镍资源的合理利用提出建议。“绿色生产”的角度贴合“双碳”大背景下“绿色低碳发展”的热点。体现时代热点的现实情境可以让师生更加关注现实生活,拓宽知识获取渠道,促进学生对高考试题的理解与把握。

4.设置梯度问题,践行人地和谐

试题的命制需讲究科学性、严谨性。无论是选择题还是综合题,每小问之间往往有一定的联系,且问题设置具有梯度性。第一小问的答案对第二小问的答案有提示和启发作用,下一小问的难度大于上一小问。问题的梯度设置能够对应高中课标中的四级学业质量水平,较准确地测量学生在情境中运用各种思维、方法解决问题的关键特征[1]。例如,安徽卷第4~6题,材料给定河津市地理位置及琉璃产业的发展历程,第4题考查窑头村制窑的原因,该题属于较基础的区位条件类试题。第5题考查促进当地琉璃产业园特色发展的方式,琉璃产业需要进一步转型升级,实现产业的可持续发展,与第4题相比,问题难度升高。第6题考查琉璃产业发展对当地产生的社会效益,属于影响类问题。可见,这3道题目考查的方向不同,但问题层层递进、具有梯度。此外,高考试题注重体现人地和谐理念。例如,福建卷第19(3)题,对于可以和C区实施一样措施的部分地区,当地政府只通过种草治理水土流失,而未使用建水平沟的工程措施和乔灌草混种的生物措施。其原因是考虑到C区的土壤类型为黏土,草类植被根系浅,相对于乔木、灌木在黏土中更易存活。该题体现了因地制宜理念,在不同区域实施不同措施以达到最好的治理效果,最终实现人地和谐。

四、启示

1.落实课标相关要求,重视课程思政教学

高中课标是高考试题命制的指向标,其中提出的人地协调观素养可帮助学生更好地认识、分析和解决人地关系问题,成为和谐世界的建设者[1]。在高中课标的课程内容部分,内容要求和教学提示提出了关于人地协调观的教学要求。教师在课堂中落实课标要求时可融入思政元素,培养学生的家国情怀,使其树立人地和谐的生态文明理念[13]。例如,高中课标必修课程地理1的内容要求部分提到“1.8 运用图表等资料,说明海水性质和运动对人类活动的影响”[1],这部分内容属于人地协调观中的资源观和环境观,在人地关系中属于“地对人”。教师需在教学过程中使用图表,梳理海水的温度、盐度、密度以及波浪、潮汐和洋流对人类活动的影响等内容。在教学提示部分,高中课标提到“要以认识自然地理要素与人类活动的关系为线索组织教学”[1]。因此,教师需对高中课标中关于人地协调观的内容进行梳理,并在实际教学过程中加以落实,加强教学内容课程思政元素的挖掘,助力学生深度理解人地协调观。

2.挖掘人地协调观情境,关注所属尺度

从统计的高考试题情境可知,关于农业、工业等主题的试题情境较多,情境尺度多以短时间尺度进行叙述,考查的问题多属于小尺度范围。因此,在日常学习过程中,教师应带领学生拓宽视野,挖掘关于人地协调观的情境,并关注情境尺度。这既可增强学生对人地协调观类试题的认知,也可帮助学生运用尺度思想解决地理问题。此外,教师可引导学生通过新闻网站、电视广播、学术期刊、报纸等媒介获取关于人地协调观的热点情境。例如,教师可引导学生关注人民网“绿水青山就是金山银山”专栏中关于生态、环保的新闻。另外,在教学过程中教师还可采用一“境”到底的方式,促进学生对人地协调观的理解。综上,在指导学生挖掘人地协调观情境时需与高中课标相结合,关注其尺度,引导学生主动思考人类活动与地理环境之间的关系,促进对情境中人地协调观内容的理解。

3.加强高考试题专题训练,剖析设问梯度

高考试题是命题专家组经悉心研究所命制的具有权威性的题目,试题重点、难点的设置合理,对知识点的考查精准,对教学具有引导作用。因此,在高三地理复习过程中,教师可将高考地理试题作为规范练习的首选。在复习人地协调观专题时,教师可将人地协调观类高考试题整理成册,让学生进行专题训练。在此过程中,促进学生对人地协调观相关知识点的掌握,并体会高考试题的命题方向。同时,教师可帮助学生剖析高考试题设问的梯度,让学生意识到高考试题的问题链具有由浅入深、由表及里的规律,从而启发学生在作答时考虑问题间的层次性、递进性,综合把握问题考查方向,从而解答出最优答案。在高一和高二地理学习期间,教师也可针对某节人地协调观新课设置高考试题对点训练,并剖析设问梯度,让学生提前感知高考试题的规范性和严谨性。

4.引导学生自主反思总结,提升相关素养

高中生的自主反思能力较初中阶段有所提升,但仍需教师正确引导。人地协调观作为地理学科核心素养之一,教师需以高中课标为引领,对人地协调观相关知识点进行合理的教学设计。另外,教师可结合不同学生的身心发展特点因材施教,积极引导学生自主反思与总结。例如,在高三专题复习阶段,教师可设置关于人地协调观知识点的自我评价量表,让学生在学习该专题后,对照量表进行自我评价与反思。此外,在学习或复习关于人地协调观的知识点时,及时联系生活中的相关情境,让学生感受生活中的地理,并引导学生积极发现与思考身边的地理事物,形成善于发现、善于总结的习惯。人地协调观与综合思维、区域认知及地理实践力同属于地理学科核心素养,它们是相互联系、密不可分的。因此,在教学过程中,教师需对教学内容所体现的各类素养进行分析,全面培养学生的地理学科核心素养。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 张素娟.“人地协调观”内涵的解析及与教学内容的对接[J].中学地理教学参考(上半月),2018(1):21-24.

[3] 张建珍,段玉山,龚倩.2016地理教育国际宪章[J].地理教学,2017(19):4-5.

[4] 韦志榕,朱翔.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)解读[M].北京:高等教育出版社,2020.

[5] 史辰羲.高考试题对人地协调观的考查——以2018年文综全国Ⅱ卷第9-11题为例[J].地理教学,2019(2):57-59.

[6] 袁孝亭.地理课程与教学论[M].长春:东北师范大学出版社,2020.

[7] 王民.人地协调观及其培养重点解析[J].地理教育,2017(6):4-6.

[8] 尤艳平,罗瑛.从真实情境到试题情境:获取、加工与应用——2024年高考地理试题中的情境载体研究[J].地理教育,2024(12):38-44.

[9] 张家辉,袁孝亭.地理教育中的尺度思想:基本内容与教学价值[J].课程·教材·教法,2016,36(6):103-108.

[10] 袁孝亭,张家辉.教给学生用地理空间视角观察世界的方法[J].中学地理教学参考,2014(13):27-29.

[11] 刘金俭.人地协调观核心素养培养路径的实践研究——以区域农业可持续发展为例[J].地理教育,2024(S1):47-49.

[12] 教育部考试中心.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版社,2019.

[13] 周晶,王辉.高中地理教材的思政教学资源探究——以上海版必修《地理1》和《地理2》为例[J].地理教学,2023(22):17-20.

通信作者:邓若男