地理情境化教学的应然功能、基本原则与教学实施

作者: 刘斌 孔瑞 孙青 王涛耕

摘 要:本文从5个方面梳理了地理情境化教学的应然功能;从真实性、贯穿式、活动化、育人性4个方面总结了地理情境化教学的基本原则;从情境内容、情境对象、情境场景、情境问题、情境价值5个方面串联了地理情境化教学的教学实施,建构起基于“教—学—评”的“五—四—五”地理情境化教学体系模型。同时,以高三复习课“地形对人口分布的影响”为例,对情境化教学过程进行了分析。

关键词:情境化教学;应然功能;基本原则;教学案例

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)07-0050-06

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》在实施建议中明确提出“要依托情境设置地理问题,在选择情境时要注意贴近学生生活、蕴含探究问题、体现与课程标准和教科书内容的关联”[1]。同时,《中国高考评价体系》也着力强调“高考试题应合理呈现情境,设置新颖的试题呈现方式和设问方式,促使学生主动思考,善于发现新问题、找到新规律、得出新结论”[2]。基于“三新”背景下的教育改革,将情境与知识的关系再次推到地理教学的前沿,无论是前端课程标准的纲领性指示,还是后端高考命题的评价导向,亦或是中端的过程性学科教学,地理情境化教学皆为必然。

情境在教学中有着重要地位,从建构主义、情境认知到具身认知理论都强调情境对于知识教学的重要性。首先,建构主义认为学习是在一定情境背景中通过人际协作活动而实现的意义建构过程,“情境”是学习环境中的四大要素之一。情境问题可激发学生的探知欲望,从而更好地让学生在已有认知结构中,对所学知识进行“同化”和“顺应”。其次,情境认知理论则认为“知”与“行”是交互的,知识具有情境性,是处在真实情境之中并在行动中得以进步和发展的,脱离情境的知识教学会导致“惰性知识”的产生,不利于知识的迁移与应用。最后,具身认知理论对传统认知理论身心分离的二元论提出异议,其强调学习过程是“知、情、意、行”统一的过程,学习要基于身体,同时也要根植于情境,学习是身体与情境互动的整体活动[3]。

当前,基于情境开展地理教学的理念已深入人心并逐渐形成教学实践自觉,但仍存在信息与知识分离、情境与教学分离、情境与评价分离等现象。鉴于此,笔者基于建构主义、情境认知、具身认知理论和核心素养理念,重新审视教学系统中“教—学—评”三大环节,强调让地理教学在有意义的情境中自然生成,即对地理情境化教学的功能、原则及设计实施进行重新统整与梳理,建构了地理情境化教学的系统模型,旨在为地理核心素养的培养提供新思路与新视角。

一、地理情境化教学的应然功能

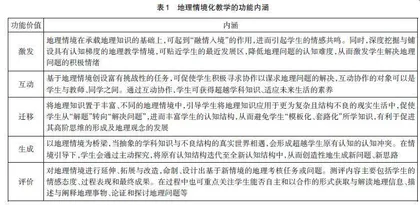

情境化教学是促进地理课堂教学由知识立意向素养立意转向的重要纽带与桥梁。生活化的真实情境是地理学科知识链接现实世界的有效抓手,具有潜在的思维价值、实践价值、情感价值与文化价值等,可激活学生原有认知结构,增强学生对知识生成过程的体验,从而促进有效学习。柏林(2024)[4]从地理大单元教学实施的角度出发,认为地理情境素材具有信息与提示、联系与线索、模拟与再现、替代与弥补、情感与文化、评价与诊断等基本功能。邹王斌等人(2022)[5]基于情境教学的故事性建构角度分析,认为真实的情境可增强地理教学的鲜活性、体验性与思辨性等。姜乔(2019)[6]则从教学设计角度详细论证了地理教学情境可在教学实践过程中激发学生积极的学习情绪,促进学生逻辑建构,驱动学生解决真实问题等作用。综上,笔者从学生“学”的角度出发,认为地理情境素材的主要功能包括激发、互动、迁移、生成、评价5个方面,其具体内涵如表1所示。

二、地理情境化教学的基本原则

地理情境并不是可有可无的标签,而是素养立意得以实现的基石。因此,只有遵循科学、准确的原则将地理素材创设为适宜的地理教学情境,才能够充分发挥地理情境化教学的功能。位于地理教学生态上位的课程标准提供了较为清晰的思路,《义务教育地理课程标准(2022年版)》指出,情境创设要考虑情境的真实性、适切性、多样性与契合性[7]。笔者在大量观课的基础上,遵循课程标准和建构主义等三大认知理论,以问题反馈为目的,以培养学生地理核心素养为主旨,梳理出地理情境化教学的原则为真实性、活动化、贯穿式和育人性四方面:①真实性是地理情境化教学的核心要义;②贯穿式是地理情境化教学的有效组织形式;③活动化是地理情境化教学的重要保障;④育人性则是地理情境化教学的价值追求。地理情境化教学的四大原则相辅相成、相互联系、辩证统一、互为整体,共同组成了地理情境化教学的关键原则体系(图1)。

1.真实性是地理情境化教学的核心要义

地理情境的真实性是指情境素材应源于地理环境中真实存在的具体事物或现象,情境的描述和展开要符合生活常识与地理学科逻辑[7]。越真实的地理学习情境越能够回归地理知识生成的本源,越能还原地理知识应用的实际过程,符合学生对地理知识再生产过程的规律。同时,结构不良的现实情境可促使学生的地理思维向深度、广度、精细化方向进阶,助力学生创新思维的习得[8]。而杜撰、臆造的虚假情境往往是逻辑不完整且经不起推敲的,易让学生陷入由虚假地理情境所引起的认识误区中,更易造成地理知识与现实世界间的隔阂与脱节。因此,教师在地理情境化教学设计时应将情境的真实性置于核心位置。

2.贯穿式是地理情境化教学的组织形式

“例—规法”“规—例法”的重复使用是案例教学的重要特征[9],但主题不聚焦、形神兼散是案例教学法的一大弊病。相较于情境破碎化的案例式教学而言,贯穿式情境化教学强调的是地理情境对教学过程的整合优化作用,即优选与课时任务契合较高的地理情境,并将其拆解成具有内在联系的若干小情境,在此基础上形成具有递进关系的任务,以此驱动整个地理课堂贯穿式发展。在此过程中地理情境被赋予了课程线索的意义[10],起到组织课堂、主题统领的作用,使整个课程形神兼具,同时,也能让学生在一个贯穿全过程的地理情境中经历地理思维的发展过程,既强化了知识间的逻辑建构,又符合学生的认知过程,有助于提升其地理思维品质。

3.活动化是地理情境化教学的重要保障

地理情境指的是真实的问题背景,是以问题或任务为中心构成的活动场域[2]。因此,地理情境的本质是活动化的课程驱动任务。因此,地理情境若想赋能地理教学则应先转化为能让学生进行自主探究的活动或问题,即教师应当选取适宜的地理情境,再现地理知识产生的场景或还原现实问题情境,让学生在真实情境中发挥核心价值的引领作用,并通过合作探究,运用地理必备知识和关键能力解决实际问题,全面且综合地培养学生的地理核心素养。学生在情境活动中并非只是简单、被动地接收地理信息和模仿强化训练,而是在具有启发性的实践活动中主动获取情境知识,不断内化知识内涵,从而加深对地理知识本质的现实理解。

4.育人性是地理情境化教学的价值追求

情境是落实立德树人总体目标的地理载体,而育人价值是地理情境的“灵魂”,是超越地理情境表层的深层次价值取向,因此,在地理情境化教学中还需重点关注地理情境在育人方面的独特价值与功能。只有将所学地理原理与地理规律嵌入当前社会发展的现实中,才能实现地理学科事实与学理的迭代。可见,在地理情境化教学中教师应甄选出能够紧密反映我国基本国情、国家主权意识、重大科技突破与工程成就、生态文明建设成就等精神底色的地理素材,并着力从地理学科的独特视角创设地理情境活动[11],使地理情境活动具有鲜明的时代特征和浓厚的中国特色,从而以小见大,让学生从“小情境”感悟“大意蕴”,增强学生对地理核心素养、核心价值和地理观念的体验与感悟。地理情境的育人性建立在真实性基础上,两者关系如图2所示。

三、基于地理情境化教学的教学实施

1.地理情境化教学设计实施模型建构

结合对地理情境化教学的功能及创设原则的梳理,并参考层次分析法的典型结构,笔者将地理情境化教学实施过程设计为“三层五要素”塔状模型(图3),“三层”分别为目标层、准则层、方案层,其中,准则层是为实现目标而采取各种措施、必须考虑的规则以实现预定目标所设计的中间环节。因此,在3个层次中,准则层起到中间联结、驱动的作用。同时,情境内容、情境场景、情境对象、情境问题、情境价值五大要素的内涵分别对应解决 “是什么、在哪里、是谁、怎么样、为什么”的问题,具体内涵如表2所示。这五大要素共同构成了教师地理情境化教学及学生情境化学习的全部内容。

地理情境化教学的目的在于精心挖掘地理情境与设计活动,帮助学生将结构良好的学科知识链接到结构不良的真实世界中,继而让学生在贯穿全过程的情境中经历地理思维的发展过程,助力学生核心素养的习得。地理情境化教学“三层五要素”实施模型可进一步帮助教师厘清地理情境素材与地理情境化教学间的关系,进而更好地指导教师从“目标层”“准则层”“方案层”3个层面上将地理情境素材转化为贴切地理教学实践的地理情境化教学设计,旨在为学生核心素养的形成与发展搭建真实的情境平台。

2.地理情境化教学设计案例分析

为进一步验证地理情境化教学设计实施模型的适用性及其在地理教学实践中的效果,笔者以市级课堂竞赛一等奖课例高三微专题复习课“地形对人口分布的影响”为例,作进一步论证。

(1)教学思路

“运用资料,描述人口分布、迁移特点及其影响因素,并解释区域资源环境承载力、人口合理容量”是课程标准对于“人口”内容的要求。对应课时内容,本节课的重点在于创设丰富的地理情境,让学生学会运用情境所给材料,一要描述区域内人口分布特征,二要分析区域内人口分布的影响因素。结合高考考情的梳理结果,笔者认为高三二轮微专题复习课不应停留在新授课“宽而浅”的阶段,应锚定高考考核目标,适当向“小切口,大纵深”的精细化角度进阶,强调要素—区域—地方等综合,从而提升学生地理关键能力。本节课突出强调地理情境的作用,以人口分界线为贯穿式情境,并将其进一步拆解为“黑河—腾冲人口分界线”和“哀牢山—元江人口分界线”两大子情境,并为地理情境赋予三大课程任务,整个课时“情境—知识—任务—素养”融合并进,进而驱动对“地形对人口分布的影响”主题的解构,详细教学思路如图4所示。

(2)教学设计

基于上述教学思路,形成如下教学设计,但限于篇幅,本文仅展示本课时“立局:从‘哀—元线’看云南省不同尺度地形对人口分布的影响”教学片段的相关情境化教学设计(表3)。

四、地理情境化教学的系统模型建构

基于上述对地理情境化教学的应然功能、基本原则及教学实施的详细分析,并结合实施情境化教学存在的问题与困境,笔者从“教—学—评”3个层面构建了地理情境化教学的“五—四—五”系统模型(图5)。其中,“学”是以学生情境化学习为中心的功能价值分析;“评”是以问题反馈为目的的情境创设原则;“教”是以地理核心素养培育为导向的情境活动创设实施过程。“教—学—评”三大环节和谐一致,共同形成地理情境化教学系统,从而促进地理情境化教学的真实发生,推动地理教学实践过程中的“教—学—评”一致性。同时,此模型中“教—学—评”3个层面是基于系统、综合、整体的视角对地理情境化教学“功能价值”“创设原则”“实施过程”3个方面的深度统整与高阶凝练,旨在构建以情境为核心的地理教学与地理学习的活动场域,意在助推学生地理核心素养的习得。

值得注意的是,地理情境化教学系统中的“评”和“学”中的“评价”,二者既相互区别又相互联系,“评”是从真实性、贯穿式、活动化、育人性角度对地理情境质量的衡量,而“学”中的“评价”则强调地理情境的拓展与延伸功能,即以地理情境为抓手对学生的能力、素养进行测试与甄别,评价内容主要包括学生的过程表现、最终成果和情感态度等。从联系的角度来看,“评”是“评价”的前提与基础,越贴近现实生活的地理情境越能够链接地理知识,回归地理原理与规律的本源,进而有效甄别出学生地理学科能力与素养水平。

鉴于此,地理情境化教学系统模型能在一定程度上帮助一线地理教师加深对地理情境的理解,进而加强其创设地理情境的能力。同时,也有利于将学生归置于复杂的真实情境活动中,辅助其厘清地理情境与学科知识的关联,促进学生思维的进阶,从而提升地理核心素养的培育效果。