“扶”“放”结合,助力自主阅读

作者: 易相鸥《边城(节选)》是统编高中语文教材选择性必修中的一篇自读课文。学生经过两年的高中语文学习,已接触过《百合花》《哦,香雪》《荷花淀》等散文化小说,对散文化小说弱化情节、虚化人物、注重意境营造与环境渲染、语言诗化等特征有一定的了解。因此,这样一篇课文,适合放手让学生自主阅读,自主探究。但“放”不代表教师的完全“隐身”,教师要做好“扶"的支持,“扶"“放"结合,方能真正助力学生自主阅读。

一、“扶”:用导学资料和“词云图”工具提供阅读支持

在本课中,教师主要利用两个学习工具帮助学生细读文本,探究《边城》的主题意蕴。

一是印发给学生的支持性导学资料。资料包括沈从文自传性质的散文《我怎么就写起小说来》《一个人的自白》,钱理群教授关于沈从文的讲稿《一个乡下人与两个城市的故事》,张新颖教授在论著《沈从文与二十世纪中国》里辑录的沈从文与《边城》相关的日记、书信片段。这些支持性导学资料,或以作者自白的形式,或以学者批评的形式,介绍了《边城》创作的时代背景、作者与作品相关的生命体验,以及作者的创作意图,帮助学生从理性层面与感性层面构建起对《边城》主题意蕴的新认知。

二是“词云图"图示工具。“词云图”又称“文字云”,是一种文本数据的视觉呈现方式。“词云图"这一概念的本意是通过抓取互联网上的文本数据,在视觉上突出文本中出现频率较高的关键词;关键词与关键词之间以不同颜色区分,出现频率越高的关键词在云图中的字号越大,位置越靠近中央。笔者借鉴了“词云图”的概念,引导学生用“词云图”的方式直观呈现自己对《边城》主题意蕴的探究成果,可达到一目了然的效果。由于部分学生对“词云图"这一概念还比较陌生,教师在课前向学生简单介绍了词云图的概念、特性与生成方式,并与学生一同尝试为已学过的课文篇目《玩偶之家》生成词云图来呈现思想主题,引导学生掌握这种图示工具。

二、“放”:让学生在合作交流中自主阅读与探究

课堂上,学生需要在两个合作交流的环节中展开自主阅读与探究。

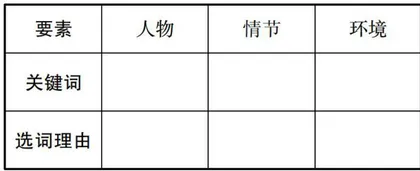

第一个环节,是交流自主阅读的心得,集思广益、求同存异,在小组内确定 1~2 个最能概括《边城》人物、情节、环境特征的关键词,以表格形式呈现自主阅读的成果(如表1所示)。

经讨论,学生最终选定的关键词较为一致,在“人物”一栏,多数小组选择用“善良淳朴"“古道热肠”“重义轻利"这样的词语概括其共同的形象特点;在“情节”一栏,多数小组选择了“平淡”“日常”“舒缓”这样的词语;在“环境”一栏,多数小组选择了“青山绿水”"山清水秀”“优美”这样的词语描述自然环境。经教师点拨,部分小组意识到小说中的“环境"不仅包括自然环境,还包括社会环境,于是补充了“民风淳朴”“安宁祥和”“民俗延续”等词语。由此,学生自主阅读文本,跟着沈从文的笔墨去看《边城》中的人物、情节、环境,并寻找适合的词语对其特点进行概括,最终得出结论:小说中的人物具有“人性美”“人情美”情节具有“诗化美”环境具有“风景美”“风俗美”,沈从文写《边城》,便是写了一个“美"的故事。

第二个环节,是借助教师提供的导学资料,深入思考:沈从文写作《边城》,仅仅是为了写“美"吗?为什么他的“美"可以超越同时代其他作家的乡土写作,甚至成为后世乡土文学的典范?由此进一步挖掘《边城》除了“美”以外更深层次、更丰厚的主题意蕴,最终以“词云图”的形式来呈现探究成果。

在“词云图"绘制环节,学生通过合作交流,共同呈现出“形质兼具”的研究成果。所谓“形”,是学生发挥创意,设计出的“词云图"的形状。他们充分挖掘了《边城》这篇散文化小说中的意象,有的小组选择黄狗的形状,因为小说中黄狗与翠翠形影不离,象征着人与自然的和谐共生,且黄狗是翠翠形象的一种补充,它出于动物本性的自然反应,外化了翠翠内心天真活泼的一面;有的小组选择渡船的形状,因为渡船承载着祖父的古道热肠,也承载着茶峒人的淳朴善良,更承载着人与人之间重义轻利的美好人情;有的小组选择环形,因为环形象征着回归,象征着沈从文“离开湘西—奔赴北平—漂泊无定一回到湘西”的生命历程,也象征着他在厌倦了庸俗市会、腐烂堕落的都市文化之后回归湘西、回归乡土、回归古老中国的精神选择。

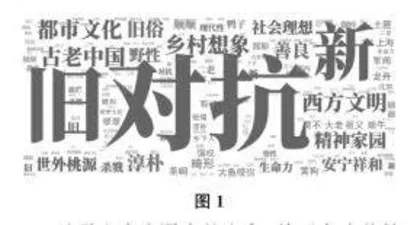

所谓“质”,是学生所选取的关键词呈现了他们对于主题意蕴的进一步思考。有的小组选择“乡土美学”一词,认为"边城”的人性美、人情美、风景美、风俗美是沈从文的一种理想化的乡土想象。学生根据导学资料可知,沈从文在写作《边城》时已阔别故乡十年,他笔下的湘西,添上了一层名为“乡愁”的滤镜,是经“美化"之后的湘西。有的小组选择“精神家园”“社会理想”等词。结合导学资料,他们发现,20世纪30年代,湘西受到战乱的影响,匪乱不断,生活贫困,而茶峒“世外桃源"的自然与质朴,更像是沈从文理想中的“乌托邦”;他们也发现,当沈从文精神上遭遇危机、绝望无助时,他想到了翠翠,在书信里遥遥呼唤翠翠,并试图与之隔空对话,可见“翠翠"这一形象所象征的美与善已成为沈从文在逆境中的精神寄托。有的小组选择“对抗”一词,学生从导学资料中发现,沈从文对畸形的都市文化极为厌恶,始终试图以平凡、简朴、单纯的乡土生活方式去对抗都市文化;茶峒端午的古老民俗、祖父与翠翠的平静生活,正是这种乡土生活的写照。该小组绘制的“词云图"如图1所示。学生参考导学资料中引用的许子东教授的观点“城乡苦难的背后是新旧冲突,新旧冲突的背后是西方文明与古老中国的对抗”向下深挖主题意蕴:在乡土生活与都市文化的对抗背后,是新与旧的对抗,是古老中国与西方文明的对抗。当同时代的作家致力于书写乡村的种种苦难,与“古老中国"决裂,表达对西方文明的向往时,沈从文反其道而行之,极力挖掘"古老中国”乡土人伦秩序中美好的一面,并以文字的形式珍存。当时,他的这种坚持被视为“固执”“守旧”"落后”,但多年后的今天再回望,他对“乡土”的信仰与坚守,又何尝不是一种超越时代的进步呢?

让学生成为课堂的主角,并不意味着教师完全“隐身”。本课中,教师虽然摒弃了传统的讲授式教学与提问式教学的方式,放手退居“幕后”,但仍发挥着重要的作用。教师不仅选择适合的导学资料和工具、创设合理的情境,而且在小组交流、学生自主阅读与探究时,不断地仔细巡视,在发现学生的思维陷入僵局时,及时予以点拨指导。如学生绘制“词云图"时,教师巡视发现,有一组学生草草结束了讨论,很随意地在纸上写下了“美”“田园牧歌""自然"等词语,便不再深入交流。于是,教师询问了他们选择这些词的理由。学生逐个言说自己零散想法,在此过程中逐渐明确了他们的观点:选择“美”这个关键词是因为“边城"之“美”与都市之“丑"形成了鲜明对比;选择“田园牧歌"这个关键词是因为“田园"是沈从文在大城市颠沛流离、倍感疲惫之后最终的庇护所与“世外桃源”。最终,学生厘清了思路,将关键词确定为“现实”与“幻想”,解读出了《边城》乡王理想与城市现实冲突割裂的主题。由此可见,教师的及时点拨可以助力学生的思考与讨论“向更深处漫溯”。

“放"中有“扶”“扶”“放"结合,才能真正大胆放手让学生成为课堂的主角,引导学生读深读透文本,助力学生自主阅读。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jyzy20250221.pd原版全文