经典常谈——《说文解字》第一(一)

作者: 北大森哥《典籍里的中国》第二季精选《永乐大典》《汉书》《礼记》《诗经》《越绝书》《文心雕龙》《齐民要术》《水经注》《说文解字》《茶经》等经典典籍。2022 年9 月24 日晚8 点档在央视综合频道(CCTV-1)首播《永乐大典》。

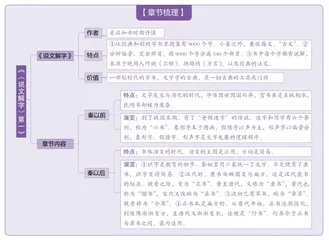

《说文解字》创造了字典式的体例,被称为字典的鼻祖,也是我国第一部研究汉字的著作。《说文解字》的“分别部居,不相杂厕”,以偏旁分中的编制方法,一直成为编字典的一种主要体例。《说文解字》总结小篆线条的规律,同时保存古文、籀文和小篆的原来面貌。《说文解字》创造了“六书”的定义,并把“六书”具体化,因而保存了研究汉字发展历史和规律的资料。《说文解字》通过对小篆形体的分析,说明造字的本义,不但成为古汉语语音和词汇的宝库,并且保存了有关古代历史、文献、社会文化、经济的原始资料。

原文

中国文字相传是黄帝的史官叫仓颉的造的。这仓颉据说有四只眼睛,他看见了地上的兽蹄儿鸟爪儿印着的痕迹,灵感涌上心头,便造起文字来。文字的作用太伟大了,太奇妙了,造字真是一件神圣的工作。但是文字可以增进人的能力,也可以增进人的巧诈。仓颉泄漏了天机,却将人教坏了。所以他造字的时候,“天雨粟,鬼夜哭”。人有了文字,会变机灵了,会争着去作那容易赚钱的商人,辛辛苦苦去种地的便少了。天怕人不够吃的,所以降下米来让他们存着救急。鬼也怕这些机灵人用文字来制他们,所以夜里嚎哭;文字原是有巫术的作用的。

导读

仓颉为什么会有四只眼睛

由于初期造字并不多,不够使用,仓颉焦急至极,竟然又急出了一双眼睛,一张面孔上长了四只眼。后仓颉又按照象形、会意、形声等方法创造出了汉字,传授给后人。重瞳也称重华、双瞳。在上古神话里记载有重瞳的人一般都是圣人,但实际上经过现代医学解释,这种情况属于瞳孔发生了黏连畸变,从“O”形变成“∞”形,但并不影响光束进来,又叫对子眼,现代医学认为是早期白内障的现象。

中国史书上记载有重瞳的只有八个人:仓颉、虞舜、重耳、项羽、吕光、高洋、鱼俱罗、李煜。仓颉是黄帝时代的造字圣人;虞舜是禅让的圣人,孝顺的圣人,三皇五帝之一;晋文公重耳是春秋五霸之一;项羽是旷古绝今的“西楚霸王”;吕光则是十六国时期横扫西域的后凉国王;高洋是北齐建立者;鱼俱罗相传是用计射杀猛将李元霸的隋朝名将;李煜是五代十国时南唐后主,著名的词人,文学家。

如今,在河南南乐、虞城、开封、鲁山等地皆有祭拜仓颉的传统。鲁山县仓头乡被称为仓颉故里,有仓颉祠、仓颉墓、造字台、古石碑等遗迹。

【原文】黄帝之史官仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契……仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。——《说文序》

【译文】黄帝的史官仓颉看到鸟兽蹄爪的痕迹,悟出区别纹理就可以区分鸟兽,因而开始创造文字。仓颉一开始创造文字,都是根据事物的类别描摹其形状,所以称其为“文”。后来,将表达意义的形符和表达读音的声符互相补充,才称之为“字”。

【原文】昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。 ——《淮南子·本经训》

【译文】仓颉造字成功后怪事连连,天下小米雨,鬼也痛哭。

原文

但仓颉造字的传说,战国末期才有。那时人并不都相信,如《易·系辞》里就只说文字是“后世圣人”造出来的。这“后世圣人”不止一人,是许多人。我们知道,文字不断地在演变着;说是一人独创,是不可能的。《系辞》的话自然合理得多。

导读

《系辞》是易学类著作,一般是指《易传·系辞传》或《周易·系辞》。它是今本《易传》的第四种,总论《易经》大义,相传孔子作了七篇阐发和总结《周易》的论述,即通常所说的《易传》。《系辞》是这七种论述中思想水平最高的作品,《系辞》中引用了不少孔子的论述,应当经过了孔子以后儒家的整理。可以说《系辞》是先秦儒家认识论和方法论的集大成者。

【原文】上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察,盖取诸《夬》。

——《系辞》第二章

【译文】上古无文字,结绳以记事,以后不使用了,圣人便发明文书契据,百官也利于治理,万民也赖于此书契,而有所分辨不至于误事,这是因为取象于夬卦。

原文

“仓颉造字说”也不是凭空起来的。秦以前是文字发生与演化的时代,字体因世因国而不同,官书虽是系统相承,民间书却极为庞杂。到了战国末期,政治方面、学术方面,都感到统一的需要了,鼓吹的也有人了;文字统一的需要,自然也在一般意识之中。这时候抬出一个造字的圣人,实在是统一文字的预备工夫,好教人知道“一个”圣人造的字当然是该一致的。《荀子·解蔽篇》说,“好书者众矣,而仓颉独传者,一也”,“一”是“专一”的意思,这儿只说仓颉是个整理文字的专家,并不曾说他是造字的人,可见得那时“仓颉造字说”还没有凝成定型。

但是,仓颉究竟是什么人呢?照近人的解释,“仓颉”的字音近于“商契”,造字的也许指的是商契。商契是商民族的祖宗。“契”有“刀刻”的义;古代用刀笔刻字,文字有“书契”的名称。可能因为这点联系,商契便传为造字的圣人。事实上商契也许和造字全然无涉,但这个传说却暗示着文字起于夏商之间。这个暗示也许是值得相信的。至于仓颉是黄帝的史官,始见于《说文序》。“仓颉造字说”大概凝定于汉初,那时还没有定出他是哪一代的人;《说文序》所称,显然是后来加添的枝叶了。

导读

商姓得姓始祖——商契

商契,即阏伯,商人第一代先公,帝喾之子,尧帝的同父异母弟弟,有说其出生于高辛(今河南省商丘市睢阳区高辛镇)。甲骨文上的“契”字,由“丰”与“刀”构成,其中“丰”中一竖代表木头,三横代表刻痕,因此“契”字本义代表“刻写文字”。后来,“契”字被引申为约定、契约,春秋战国时在下面加了一个“大”,于是“契”字具有“大的约定”之意。商契在商族首创契刻文字,用于与鬼神沟通,后人以此称呼他、纪念他。

南宋时,宋高宗颁旨召封其为“商丘宣明王”,由皇帝直接主持祭祀商丘宣明王的祀典。阏伯成为南宋朝廷最为崇奉的国运神,崇祀活动伴随南宋朝廷始终。契(阏伯)死后,人们就在他生前观察火星的高地上葬之,将此地称为阏伯台、火星台或火神台。2000 年9 月25 日,阏伯台被河南省人民政府公布为第三批河南省重点文物保护单位。

原文

识字是教育的初步。《周礼·保氏》说贵族子弟八岁入小学,先生教给他们识字。秦以前字体非常庞杂,贵族子弟所学的,大约只是官书罢了。

导读

在《韩非子·五蠹》中,可见这样的阐述:“古者仓颉之作书也,自环者谓之私,背私谓之公,公私之相背也,乃仓颉固以知之矣。”这段文献认为,仓颉在造字时从字形上区分了“公”“私”二字,体现了公与私的对立性。韩非子明确指出仓颉是汉字的创制者,还提出仓颉有意识地把哲学理念融入字形的构造中。在《吕氏春秋》中,仓颉亦被视为汉字的创制者。《吕氏春秋·审分览·君守》写道:“奚仲作车,仓颉作书,后稷作稼,皋陶作刑,昆吾作陶,夏鲧作城,此六人者,所作当矣……”在《吕氏春秋》中,仓颉与奚仲、后稷、皋陶、昆吾、夏鲧皆被视为工具的发明者,并且这些发明创造都被认为是合宜的,仓颉造字之功再一次被肯定。

原文

秦始皇统一了天下,他也统一了文字;小篆成了国书,别体渐归淘汰,识字便简易多了。这时候贵族阶级已经没有了,所以渐渐注重一般的识字教育。到了汉代,考试史、尚书史(书记秘书)等官儿,都只凭识字的程度;识字教育更注重了。

识字需要字书。相传最古的字书是《史籀篇》,是周宣王的太史籀作的。这部书已经佚去,但许慎《说文解字》里收了好些“籀文”,又称为“大篆”,字体和小篆差不多,和始皇以前三百年的碑碣器物上的秦篆简直一样。所以现在相信这只是始皇以前秦国的字书。“史籀”是“书记必读”的意思,只是书名,不是人名。

《史籀篇》是周宣王命太史籀主编的。该书是中国最早的识字教材,经春秋战国秦代广泛流传,直至西汉末年还完整无缺。东汉初发现失六篇,存九篇,西晋全书散佚。辑佚书以王国维《史籀篇疏证》最佳。

大篆与小篆

大篆又有籀文、籀篆、籀书、史书之称。周宣王时,太史籀作《大篆》15 篇,因其为籀所作,故世称“籀文”。“籀文”乃据古文而作,是在古文基础上整理出来的,故其与古文或同或异。今其文散见于《说文解字》和后人收集的各种钟鼎彝器之中。其中以周宣王时所作石鼓文最为著名。

小篆又名秦篆,为秦代丞相李斯所创。小篆较之大篆,形体笔画均已省简,而字数日增,这是应时代的要求所致。从古文到大篆、从大篆到小篆的文字变革,在中国文字史上具有划时代的意义,占有重要地位。

所谓“9353”, 指的是《说文解字》所收全部正篆,即《说文解字》分析解释的全部字。《说文解字》收字以篆文为“正”,作为标准字体,这就是许慎所说的“今叙篆文,合以古籀”的收字原则。“今叙篆文”,就是以篆文(小篆)作为标准正字,同时也会根据需要收列部分古文和籀文。《说文解字》所谓“古文”主要是孔子壁中书和民间所献古文经所用的文字,“籀文”即传为西周晚期太史籀所编字书《史籀篇》上的文字。从《说文解字》来看,收入的古文、籀文,主要是与篆文有明显差异的字形。如篆文“箕”“子”“雷”下所收列的古文、籀文:

原文

始皇为了统一文字,教李斯作了《仓颉篇》七章,赵高作了《爰历篇》六章,胡毋敬作了《博学篇》七章。所选的字,大部分还是《史籀篇》里的,但字体以当时通用的小篆为准,便与籀文略有不同。这些是当时官定的标准字书。有了标准字书,文字统一就容易进行了。

李斯(?—前208),字通古。楚国上蔡(今河南省驻马店市上蔡县芦岗乡李斯楼村)人,政治家、文学家和书法家,法家代表人物。李斯师从荀子,学成入秦,辅佐秦王统一六国。秦统一天下后,为秦始皇制定礼仪制度,被任命为丞相。赵高(?—前207),嬴姓,赵氏,秦二世时丞相。

【原文】秦始皇初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。是时,秦烧灭经书,涤除旧典。大发隶卒,兴役戍,官狱职务日繁,初有隶书,以趣约易,而古文由此绝矣。——《说文序》

【译文】秦始皇初灭六国,丞相李斯就奏请统一制度,废除那些不与秦国文字相合的字。李斯写了《仓颉篇》,中车府令赵高写了《爰历篇》,太史令胡毋敬写了《博学篇》,(它们)都取用史籀大篆的字体,有些字还做了一些简化和改动,这种字体就是人们所说的“小篆”。这个时候,秦始皇焚烧经书,除灭古籍,征发吏卒,大兴戍卫、徭役,官府衙狱事务繁多,于是产生了隶书,以使书写趋向简易,古文字体便从此止绝了。