风雨醉翁亭

作者: 何为

幼时背诵欧阳修名篇《醉翁亭记》,辄为之神往。那四百来字的文章用了二十一个“也”字,统率全文的首句“环滁皆山也”便显出非凡笔力,那“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”,更是成为生活中的常用典故,现在都使人心折。去秋,我应邀首次到滁州,终于领略了一番文中历历如绘的琅琊山胜景,觉得这一片名山名水早被欧阳修写完,不知该从何处落笔。

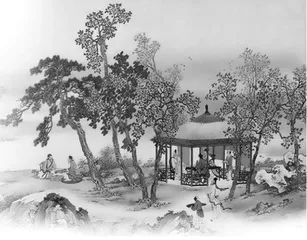

那天驱车出城,在琅琊古道下车步行。湿漉漉的宽阔青石板道长约二里,道旁两侧,浓荫蔽空,如入苍黑色的幽寂之境。时或可见古栈道的车辙,使人想象遥远的岁月。行经一座绿苔斑斑的古老石桥,举首可见林木掩映的亭台楼阁,有一组苏州园林格局的建筑紧靠崖壁下,这就是传誉古今的醉翁亭所在地。

醉翁亭在宋朝初建时,其实不过是一座孤立的山亭。史载九百多年前,欧阳修被贬谪到滁州任太守,为琅琊山的秀丽景色所迷醉,在职约两年三个月时间,感怀时世,寄情山水,常登此山饮酒赋诗。琅琊古刹住持僧智仙同情欧阳修的境遇,尤钦佩他的文才,特在山腰佳胜处修筑一亭,以供太守歇脚饮酒。欧阳修时年仅四十,“自号曰醉翁”,即以此作亭名为醉翁亭,其传世之作《醉翁亭记》盖出于此。

雨中走向醉翁亭,恍如进入古文中的空灵境界。过了古桥,骤闻水声大作。原来连日多雨,山溪水势湍急,水花银亮飞溅。小溪流绕过一方形石池,池水清澈澄明,此即欧阳修文中所说的“酿泉”。掬水试饮,清甜无比。不知道这立有碑刻的“酿泉”是否即太守酿酒之泉。

将近千年以来,沧海桑田,历经变迁,最早的醉翁亭只能存于欧阳修的文墨之中了。然而,山水犹在,古迹犹在,醉意犹在。人们是不愿《醉翁亭记》中抒情述怀的诗画美景在人间消失的。

想必是为了满足远道而来访古寻幽者的愿望,现在的醉翁亭发展为“九院七亭”,又称“醉翁九景”,都是历代根据欧阳修文中的某些意境拓展兴建的,远非曩时“太守与客来饮于此”的山野孤亭可比……今之醉翁亭位于正门的东院,是一座典雅的飞檐亭阁。亭侧的巨石上刻着篆书的“醉翁亭”三个大字,碑石斜卧,宛然似呈醉态。斜风细雨,我在亭内亭外徘徊良久,旋即到亭后的“二贤堂”。从“二贤堂”向西至“宝宋斋”,进入明建砖木结构的狭小平屋。屋内有两块青石古碑,嵌于墙垣之间,高逾六尺,宽约三尺。两碑正反面刻着苏东坡手书的《醉翁亭记》全文,每字足有三寸见方。“欧文苏字”,勒石为碑,稀世珍宝,何等名贵!然而在那灾难的十年间,竟有愚昧狂暴之徒以水泥涂抹古碑,铁笔银钩,几不可辨。这两块巨型碑石,既是历史文明的见证,也是野蛮年代留下的印证。游人驻足而观,无不为之长叹。虽然近年来另建六角形仿古碑亭一座,将宝宋斋中的古碑加工拓印后另立碑石于此,然较之原件逊色多矣,成为永远无法弥补的缺憾了。

首届“醉翁亭散文节”开幕式的会场设在碑亭后侧的解醒阁内。解醒阁是仿明代建筑,与醉翁亭各处一端,一醉一醒,遥相呼应。是日也,来自南北各地的散文同行们济济一堂,大有为散文事业扬眉吐气之概,是一次难得的盛会。有几位老朋友未能如期赴会,未免遗憾。会上相继发言时,我只管眺望廊檐外的雨景。琅琊山的层林幽谷,浓淡深浅多层次的绿色,在烟雨迷离中化为漫天绿雾,令人目迷神驰,酩酊欲醉。突发奇想,这次冒雨游醉翁亭,上溯近千年,当人们追踪当年欧阳修在琅琊山与民同乐的游迹,岂不是介乎时醉时醒或半醉半醒之间,才能约略领悟其中的况味吗?

醉翁亭院墙外,迎面一片森森然的参天古木,树冠巨大如华盖,俯临着奔流不歇的山溪。据植物学家鉴定,这片榆树迄今只见于琅琊山上,人称“琅琊树”或“醉翁树”。我以其树名寓有纪念意义,随手采撷一片带回来。

(选自《人民日报》,有删改)

思考练习

1.作者为什么说“这一片名山名水早被欧阳修写完,不知该从何处落笔”?

答:___________________________________________________________________________________

2.请赏析“琅琊山的层林幽谷,浓淡深浅多层次的绿色,在烟雨迷离中化为漫天绿雾,令人目迷神驰,酩酊欲醉”这句话的表达效果。

答:___________________________________________________________________________________

3.文章以《风雨醉翁亭》为题,有什么作用?请简要回答。

答:___________________________________________________________________________________

(参考答案见下期中缝)