岂曰无衣,与子同袍

作者: 涂芷嫣

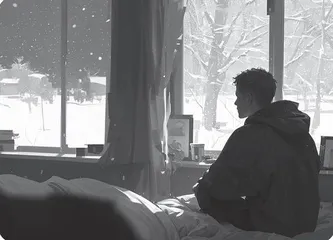

作者自画

我生于南方,向往五湖四海。不切实际的幻想、桌案上的零嘴和随口哼唱的小调多如牛毛。为人乐观开朗,有时神经大条却自认心细如发。喜欢生活,喜欢烟火,对世界抱有非常多的好奇。有时写文,有时作诗,记录生活中的小故事。不太乐意按部就班做事,所以每天期待着意外。坚信灵感源于生活,于是停下去闻路边的花香,去听叽喳的鸟叫,去品一杯清茗,去一笔一笔书写每天的日子。

南半球大陆深处一小国。冬,微雪。

阿曼从破旧的行军床上爬起来的时候,外面下着小雪,白花花的。

又是新的一天了。他无意识地搓了搓指腹的薄茧,那是一双文物修复师的手。

他坐在床上愣了一会儿,没回过神。下雪了。摸了一下冷得刺骨的窗,寒意涌上指尖,他收回了手。床头立着一个小小的相框,里面却没有照片,只有一行小字。行笔苍劲有力,玻璃框映着朦胧的日光。阿曼瞧着这唯一一份老师给的礼物,“岂曰无衣,与子同袍”,他念了一遍,没多犹豫,利落换好衣服。一边梳洗着,一边掏出手机看了看时间,不到八点。太早了,文物修复所里恐怕没人。心突然一紧,夜半下的雪,只怕操作室里的那台二手小空调被冻坏了,若是室温骤降,只怕里头那些文物……他紧张起来,叼上一片面包风风火火地出了门。临走时,还带上了几个给贫民窟孩子的风车。

在这个地方基本没有华人,阿曼是独一份。至于为什么,用他自己的话说,就是党和人民选出来支援他为国“收破烂”的。当然,是协助这个地方的文物修复。这种差事在国内可不是香饽饽,谁愿意背井离乡呢?

阿曼工作的文物修复所实在是个老破小,设备是东拼西凑的,人手少得可怜。屋子还是低价买下来的破旧糖厂 ,专业的工具稀缺得紧,环境对于文物而言有些过于严峻了。

一个像垃圾站的文物修复局,这是阿曼到这儿第一天的评价。那时他立在破旧的栅栏门前,一言难尽地看着局长。可阿曼也知道,这个国家并不重视这个部门。是啊,一个海岛小国,国家的资金本就不多,哪里有多余的给文物局呢?那一年的下雪天,阿曼掸掉了肩头的薄雪,看了局长一眼,随后义无反顾地跨进了研究所。身后的局长看着他的背影,摇摇头。

阿曼踏着雪,往里走,听见身后局长用本国语言跟另外一个人说话:“中国来的小伙子,听说专业得很。不知道为啥来这老破小的地儿了。”他脚步缓了下来。是啊,为什么没在本国发展,却来到了这落后闭塞,迷信大过科学的鬼地方?可能无法大展拳脚,生活条件都比同僚们差不止一个档次。这里甚至刚发生了大瘟疫,贫民窟里都是垂死的人。阿曼闭了闭眼,他知道这里的环境,却也明白,这里的文物比外界想象的更具有价值,如果有足够专业的人士,这些蒙尘的老物件或许可以焕发新的光彩,甚至会有不一样的效应。

临走的前一天,阿曼去医院见了老师一面。老头子年纪大了,躺在白色的病床上,浑浊的双眼望着窗外落雪冻裂的水管。他当时没说话,因为老头子把自己派遣国外。他沉默着,只管低头看自己的手。

“阿曼,”苍老的声音有些缥缈,像是下一秒就要消失,“你知道为什么选你去吗?”他慢慢咽了咽口水。“在回国教书前,我有半辈子都是在你要去的地方度过的。那里的文物远比你想的要更神秘、更久远,但也更残破,就像那里的人。”老头子缓缓转过来看着他。“阿曼,有句诗叫‘岂曰无衣,与子同袍’,是赞颂战士之间友谊的名句啊,咳咳咳……”阿曼愣住了,不明白这是什么意思。“世界上没有绝对的公平,有的地方繁荣昌盛,有的地方满目疮痍。”老头子声音渐渐低了。

这世界上没有完美的人生,努力也不见得就有回报。可注定要有人牺牲自己,去为残破的故事写个结尾。他和政府派送的医疗物资一同落地,下飞机时,他看见箱子封条上都印着那句诗:“岂曰无衣,与子同袍。”他一个恍神,笑了。

阿曼不再抱怨,在文物局旁租了间小公寓。他走过硫矿坑洼的沙石路,走过幽深绵长的小巷,走过阴暗不堪的贫民窟,走过粉嫩的春天、湛蓝的夏天、火山黄的秋天、灰百的冬天,走过数不清的日夜,从住所到修复所,从修复所到住所。他不止一次见到贫民窟里佝偻的老人,骨瘦如柴的孩子,见到挺着肚子的孕妇在扯破嗓子叫卖。他也不止一次在募捐经费时受了冷脸,发现下雨天漏了一地的水,半夜被冷风吹醒。但也总是想到老师也经历过这种不堪的生活,想到老师曾对上任局长说:“岂曰无衣,与子同袍。”想到老师也把这话送给了自己,想到他眼中的期盼。

阿曼收回了思绪,抬头看见老局长正好推开铁门,他笑着走了过去。老局长打了个响亮的喷嚏,拍了拍他肩膀。

“今年是你来的第五年了吧。”

阿曼怔了怔,天空看着很高很淡,他鼻尖落了片雪花。时间如白驹过隙,他深一脚浅一脚走了五年,一开始觉得这种日子不会有个头,现在,他也不想有个头了。

阿曼脱下大衣,轻轻披在不停打喷嚏的老人身上。“局长,日子长着呢。”

他相信他不会是一个人,不会只有他一个中国人为了他国的疾苦而背井离乡。他知道,一个文物修复师在祖国派遣出的维和部队、医疗救助团队、建筑工人里边只是沧海一粟。但他感觉很幸福,就像有一种信仰在心中发光发热。他不从政,却知道,这想必就是大国风范,就是中国精神,是中国的淡定从容与一视同仁,对第三世界国家友好地施以援手。

我们从来不独自发展,独自向前。无数中国人像阿曼一样走出了国门,去到世界各地,坚守着自己的岗位,与他国人民共进退。这是对同袍精神最好的解释!

岂曰无衣,与子同袍。

冬天总会过去,春天总会到来。或许到时候,不再有无衣,却还有同袍。

(指导老师:曹 敏)

写作背后的故事

“岂曰无衣,与子同袍”是我一直很喜欢的一句话。它随华夏文明流传至今。我一直坚信同袍是中华文明上不可抹除的两个字,它是一种身份,一种精神,一份传承。因此,这篇文章应运而生。