罕见极光冲上热搜

热点素材

国家空间天气监测预警中心5月11日9时发布地磁暴红色预警:北京时间2024年5月10日23时起发生地磁暴,最大级别达到超大地磁暴(Kp=9)水平。

受地磁暴影响,我国大部分地区电离层将会出现扰动,短波通信和导航定位会受到不同程度的影响;高层大气密度显著增加,将导致低轨卫星轨道衰减加剧。

随后,“阿勒泰绚丽极光”话题冲上微博热搜。

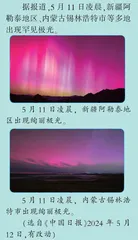

据报道,5月11日凌晨,新疆阿勒泰地区、内蒙古锡林浩特市等多地出现罕见极光。

5月11日凌晨,新疆阿勒泰地区出现绚丽极光。

5月11日凌晨,内蒙古锡林浩特市出现绚丽极光。

(选自《中国日报》2024年5月12日,有改动)

热点提问

我国的极光为什么是红色?

今年5月,我国新疆、内蒙古等地,甚至北京的部分地区,天空中出现了绚丽的极光。但细心的同学是否发现,以往看到的极光大多是绿色,为什么发生在我国的极光,主要是红色?

事实上,极光并非只有一种颜色,而是会像鸡尾酒一样分层。

极光是地磁暴的“副产品”,当太阳活动产生的高能粒子与地球相遇后,会和地球大气发生高速撞击,这一过程会产生微观的能量交换。

国家空间天气监测预警中心空间天气技术研发室主任宗位国介绍,以大气中的氧原子为例,它们会从撞击中接收一份能量,但由于原子核外电子的特性,电子与原子核之间只能容纳一定额度的能量,超过的部分都会再被释放出来,而释放的形式就是发光。

大部分极光集中在地球上方的90~400千米。据《中国国家地理》杂志绘制的人类观测极光示意图显示:

在300千米以上,极光以浅红色为主;

200~300千米以深红色为主;

100~200千米以绿色为主;

100千米以下则是蓝色、紫色或多种颜色混合。

由于地球磁场等因素作用,在两极地区,太阳活动产生的高能粒子可以深入到距地面约100千米的大气中。国家空间天气监测预警中心工程师韩大洋曾向媒体介绍,在该区域,粒子碰撞频繁,受激发的分子氮通过碰撞将能量传递给原子氧,此时微观粒子跃迁会发射波长为557.7纳米的光,呈现出绿色。要想在我国看到绿色极光,则要等到太阳活动更加强烈,高能粒子轰击到中纬度地区距地面100千米左右的大气中时才有可能。去年12月,我国漠河地区就曾出现过绿色极光,间接说明了当时地磁暴事件的强烈程度。

而在中纬度地区,极光一般发生在距地面250~400千米的高空大气中,其波长为630纳米,呈现出红色,人眼对这个波长并不敏感,只有在太阳活动引发强烈地磁暴、红光足够亮时,才能看到。

热点延伸

它给太空“做CT”

1992年,中国科学院国家空间科学中心成立了空间环境预报中心,这是我国第一个专业的空间天气预报机构。进入本世纪,我国在空间天气和空间环境监测与研究方面的投入迅速增加。

空间环境监测主要分为地基监测和天基监测。

其中,在地基监测方面,则要提到一个响亮的名字——子午工程。

★圆环阵太阳射电成像望远镜

这是位于四川省甘孜州的圆环阵太阳射电成像望远镜,它由313部直径6米的抛物面天线构成,这些天线均匀分布在直径为1公里的圆环上。

它是目前全球规模最大的综合孔径射电望远镜,不但能监测太阳的各种爆发活动,还能监测太阳风暴进入行星际的过程。

★行星际闪烁望远镜

这是位于内蒙古锡林郭勒盟的行星际闪烁望远镜,由我国自主研制。

行星际空间有着衔接太阳和地球的关键纽带作用。行星际闪烁望远镜聚焦行星际空间,可以感知太阳风湍流引起的射电流量的闪烁,遥测太阳风的动态传播过程。

★三站式非相干散射雷达

这是位于海南省的三站式非相干散射雷达,其主站由八千多个天线单元共同组成,是世界最先进的地基电离层探测设备之一。

★北方中纬高频雷达网

这三幅图展示的是北方中纬高频雷达网,由3站6部高频相干散射雷达组成,首次形成对欧亚扇区中高纬度电离层的广域高精度连续探测。

这些都是子午工程的标志性设备。

子午工程的设备分布为什么如此广泛?

事实上,空间天气扰动是沿经纬度方向分布和传播的。基于这个特点,子午工程沿东经100度和120度、北纬30度和40度,布局了31个观测台站,建设了282台监测设备。从中高层大气、电离层、磁层,到行星际、太阳大气,子午工程的探测范围涵盖了五大空间环境圈层,能获取多达40类的空间环境参数。

子午工程I期,即“东半球空间环境地基综合监测子午链”,于2012年完成建设并投入运行。

子午工程II期,即“空间环境地基综合监测网”,也已经完成建设,成为国际上综合观测能力最强的地基空间天气监测网络。

(选自《人民日报》2024年6月3日,有改动)