再颠簸的生活,也要闪亮地过

作者: 赵俊辉

在人生的旅途中,总会有一些遇见,惊艳了时光,温柔了岁月。在这些美丽的相遇中,我们有欢笑,有泪水,有期望,有憧憬……就像电视剧《我的阿勒泰》中的那句台词:“再颠簸的生活,也要闪亮地过呀!”无论如何,我们也要让自己活得精彩。

格桑花开

彭 程

①我看着眼前的格桑花,心中滋生出一种奇特的感觉。

②这里是客厅南端的阳台。一个水槽形状的长方体花盆,紧靠整面的落地玻璃窗摆放着,几十株一尺多高的格桑花挨挨挤挤地长在里面。纤弱的茎秆,嫩绿的细叶,托举出顶梢处精致的花朵。格桑花的颜色鲜艳,有白色、紫色、浅粉色、深粉色,还有酒红色,每朵花有八片花瓣。被花瓣环绕包裹着的黄色花蕊,像一个小小的绒球。

③去年深秋的一个日子,我在官厅水库旁的一片开阔的草地上,采摘到了它们的种子。那天风很大,海棠树、柿子树、蒙古栎树金黄色或者褐色的叶子被风撕扯下来,又在地面上归拢成一堆堆。抬头眺望,不远处清澈碧蓝的水面卷起了波涛,浩浩荡荡向我眼前涌来。

④更早一些时候,在盛夏季节,我在这里第一次看到它们。一大片格桑花,沿着草地的边缘迤逦排列,蓬勃茂盛,颇有气势。茎秆最高有两米多,风拂过时,它们晃动的姿态仿佛在舞蹈,又仿佛在无声地呼喊。在炽烈的夏日阳光下,成千上万朵花恣肆地开放,众多的色彩交织错杂,荡漾闪烁。望着它们,一种新鲜奇特的感觉油然而生,仿佛瞬间置身于一个遥远陌生的地方。

⑤我知道这种感觉的由来。它源自一些片段零散的印象,一些听到或想到下列事物时产生的联想:西藏高原无边辽阔,高远的天空上飘浮着大朵云彩;蜿蜒起伏的高速公路向着天际伸展,它因为一首名为《天路》的歌曲而广为人知,高亢嘹亮的歌声仿佛打着旋儿升到高空,去触摸雪白的云朵;还有在蓝天下草原上的舞蹈,或单人或多人,舞姿或舒展或奔放……

⑥采摘时毛刺刺扎手的感觉,我现在还能回忆起来。当我揪下已经开始干枯的种荚时,外表的茸毛被手指肚轻轻地捻成了碎屑,飘洒进花丛中。稍用力气把荚壳捏碎,便会露出一粒粒细长的黑紫色种子,很像是极其微小的虫蛹。回到城里后,我找出一个闲置很久的花盆,装满土,拌进一点花肥,捏一撮种子埋在里面,再浇上一遍水,放在阳台上。我做这件事时的心情,仿佛一个孩子在做游戏。

⑦接下来我便把它忘记了,或许是因为我原本也没指望什么。大约过了一周,当我的目光不经意间扫过花盆时,我看到在那几乎已经干涸的土壤表面上,有几点针尖一样的绿色。我弯腰低头去看,确定正是格桑花种子发出的新芽。我心中骤然有一阵愉快的悸动,欢喜中夹带了一丝意外,似乎眼前这一幕并不真实。在千万人口的大都市中,在离开地面几十米的高楼上,在与它们平时的生存环境迥异的地方,这种原本属于高原地带的植物,居然破土而出了。

⑧接下来的日子里,我看到新芽一点点长高,长出茎秆,延伸出叶片,不断地开枝散叶,逐渐长成一片葱郁茂密的“丛林”。茎秆的顶端,也开始长出一颗颗花苞,日渐饱满。直到有一天,开出第一朵花,然后骤然提速,短短几天中就开出了一大片,足有数十朵。我记录了一下,从发芽到开花,大约一个月的时间。从无到有,从小到大,从稀疏到茂密,花盆的方寸之地中,呈现出一个小小的奇迹。

⑨格桑花的生活环境是昊天旷野,阳光照射,大风涤荡,而逼仄局促的阳台一隅,并不适合它。我因此想到了龚自珍的名篇《病梅馆记》,但又觉得不能简单类比。那些梅树欹曲怪异的形状,是人为砍斫削删而导致的,是为了迎合某种病态的审美趣味。但在这里,格桑花的本性并没有受到扭曲,毋宁说它是在环境的局限中努力发挥生命的潜能。

⑩那么,看着阳台花盆里的格桑花努力挺直腰身,追逐阳光,绽放出鲜艳的花朵,我也就不难想象那种空旷辽阔的风景,那种在大地上飘荡弥漫的诗意。在都市钢筋水泥的森林中,这些纤细柔弱的草本植物,是一缕灵动的气息,是一条看不见的通道,在无形中完成了一种启发,一次接引。[选自《人民日报》(海外版)2023年4月15日,文章有删改]

1.阅读全文后,请说一说“我”见到格桑花为什么会“心中滋生出一种奇特的感觉”。

2.赏析句子,请说说黑体词语“卷”和“浩浩荡荡”,展示出了一幅怎样的草原秋景图。

抬头眺望,不远处清澈碧蓝的水面卷起了波涛,浩浩荡荡向我眼前涌来。

3.第④段中的画线句子,在文中起到什么作用?

4.选文第⑨段在描写格桑花的同时,为什么又写龚自珍笔下的“病梅”?

1.格桑花属于高原植物,生长环境特殊。然而,令“我”惊讶的是,它的种子竟然在城市阳台的一隅发芽、开花,使“我”深受启发:种子的使命就是发芽,只要有合适的土壤、阳光、水分和养料,就有萌发的可能,就能绽放出生命的光彩。因此,当“我”看到格桑花时,“心中滋生出一种奇特的感觉”。

2.“卷”和“浩浩荡荡”描写出波涛的汹涌,生动地展示出一幅美丽而独特的草原秋景图。

3.画线句子起到承上启下的作用。承接上文对西藏高原壮阔景象的描写,引出下文对奇特感觉由来的联想。

4.将居于逼仄局促的阳台一隅的格桑花与龚自珍笔下的“病梅”进行类比,突出格桑花在环境的局限中努力发挥生命的潜能,展示了自然之美。

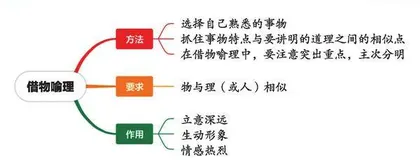

借物喻理,是一种常见的写作手法,它通过借用某种事物的特点来比喻某种道理或某种精神,以形象生动的方式传达深刻的意义。比如,明代于谦的《石灰吟》、清代郑燮的《竹石》等诗,以及我们学习的课文《落花生》《荔枝蜜》《白杨礼赞》等文章,都运用了这种写作手法,使得文章立意深远,情感热烈。同样,《格桑花开》一文也运用了借物喻理的写作手法,通过描写格桑花的生长,表达了更深层次的含义,使得文章生动形象,引人深思。

那么,如何在写作中运用借物喻理的技巧呢?我们应该注意以下几点:

第一,选择自己熟悉的事物

大至山川湖海,小到花草树木,只要你留心观察与思考,就能从中获得启示。《格桑花开》中,作者以客厅南端阳台上的格桑花为起点,回忆起去年深秋时看到格桑花的情形,以及更早一些时候看到花开繁盛的景象。作者从自身经历出发,描述了摘取种子的感觉、种子发芽时的情态、第一朵花盛开的情形等细节,这些都是作者所熟悉的事物,因此写作起来得心应手,给读者带来了一种亲切感,令人身临其境。

第二,抓住事物特点与要讲明的道理之间的相似点

在选择好要写的事物后,我们需要抓住该事物的特点,并将其与要表达的道理之间的相似之处进行叙述。例如:在《落花生》中,作者紧扣“它虽然不好看,可是很有用”这一特点,将其与“人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人”这一道理相联系,使读者受到启发。同样,在《格桑花开》中,格桑花作为高原植物,在特殊的生长环境中茁壮成长。然而,令人惊讶的是,它的种子竟然能在城市阳台的一隅发芽、开花。这让读者受到启发:种子的使命就是发芽,只要有合适的土壤、阳光、水分和养料,就有萌发的可能,就能绽放生命的光彩。这与“无论是身处雪域高原还是喧嚣城市,只要适应环境,发挥生命潜能,幸福就无处不在”的道理相结合,令人深思。

第三,在借物喻理中,要注意突出重点,主次分明

在《格桑花开》一文中,作者描写了这样几个画面:深秋时,在官厅水库旁边看到的格桑花开的盛景;盛夏时节,看到格桑花开时的储蓄着生命活力的美;客厅南端的阳台上,格桑花发芽、成长、开花的景象。这些画面中,作者重点描写了阳台一隅的格桑花,略写了其他两处。阳台上格桑花的成长历程是这篇文章的中心,虽然其他两处的格桑花也很美丽,但并不是文章想要表达的重点,所以作者进行了略写。我们在写借物喻理的文章时,也一定要做到突出重点,主次分明,通过展开丰富的联想,从而达到启迪读者的目的。

下面,我们用思维导图来学习与巩固一下:

我们走过四季,既遇见过和煦的春风,也遇见过明丽的秋景;我们走过时光,既遇见过忧思,也遇见过惊喜。也许,我们的成长来自一场接一场的遇见。

阅读上面的材料,你对“遇见”有怎样的理解或感悟?请以“遇见”为话题,写一篇文章。

要求:①感情真挚,不得抄袭和套作;②自拟题目,文体不限(诗歌除外),不少于600字;③文中不得出现真实的人名、校名、地名等信息。

作文的话题锁定为“遇见”。在这个话题下,我们可能是遇见“和煦的春风”或“明丽的秋景”等风景,也可能是遇见“忧思”或“惊喜”等心理感受。但无论我们遇见什么,最后它们都能让我们有所领悟。

这篇文章可以写成记叙文,在写作时我们需要清晰地描述,在哪里遇见了谁或遇见了什么,以及遇见前后的变化。对于遇见的具体过程,我们要进行详细描写,才能真正触动读者的心灵,让文章入情入理。同时,在选材上,我们要采用能够体现生命内涵的遇见;在写作手法上,我们可以采用借物喻理、托物言志等写作方法,以此升华文章的主旨。

当戈壁遇见胡杨

蔡霏梵

任日灼风吹,我自岿然不动。

——题记

在广袤的戈壁中,烈日炙烤着大地,热浪翻滚,寸草难生。飞沙和走石仿佛成了这个荒凉世界的主宰。然而,当戈壁遇到了胡杨,这样的绝境瞬间涌起生命的喜悦。

是的,我就是戈壁上的一棵胡杨。人们都说,我是戈壁的精灵。当夏日骄阳高悬,如火般烧灼着大地的时候;当萧瑟的秋风席卷而来,风沙迎面如雨注的时候;当春日里的一滴雨露、冬日里的一缕暖阳都不愿在此停留,万事万物似乎都在以不同的方式在此处隐退消失的时候,只有我——这戈壁的精灵,还在毅然坚守,傲然挺立。

没有人知道我的寂寞,也没有人知道我的艰辛。我每天都脚踏焦裂的大地,向天空伸长手臂呼喊嘶鸣,只为成为那戈壁大漠上最美的风景。我不惧冬日的严寒,也不惧夏日的酷暑,因为我从不怯懦。当我开始衰老时,会逐渐自行断脱树顶的枝杈和树干,三十多米高的身躯最后只剩下三四米高,却依然枝繁叶茂。我直到老死枯干,却仍旧屹立不倒。所以,人们称赞我是“生而不死一千年,死而不倒一千年,倒而不朽一千年”。

作为一棵戈壁上的胡杨,我不羡慕“花落水流红”的柔美,也不向往“杨柳醉春烟”的温婉。即使是在生命终结之时,我也不会留恋,更不会哀叹,因为我已经实现了自己生命的价值。经历了无数次磨砺,我始终扎根于大漠,为荒漠带来希望。我想,这就是我生命的全部意义。

“扎根瀚海仰晴空,拄尽沧桑不老翁。铁干蹲身书傲骨,虬枝举臂破苍穹。”因为与戈壁相遇,我的生命绽放出异样的光彩。我愿永远做一棵戈壁上的胡杨,与风沙为伍,与日月为伴,无畏无惧度岁月,笑看风云傲苍生。

文章采用第一人称叙述,运用了借物喻人的写作手法,赞颂了胡杨“无畏无惧”的精神。作者通过详细描绘生存环境的恶劣,突出胡杨顽强抗争的坚毅精神。同时,文章运用比喻、拟人、排比等多种修辞手法,生动地表现出胡杨一身傲骨、扎根于戈壁的精神。文章描写生动,文笔优美,字里行间表现出对胡杨顽强的生命力和不屈的抗争精神的赞美。