动物的伊甸园

作者: 袁越

几万年前,一部分人类的祖先离开森林,穿过沙漠向东进发,一直走到了印度洋。

迁徙的路上充满艰辛,他们既要和大象、犀牛、长颈鹿争夺食物,又要时刻提防狮子和猎豹的偷袭。遗留的化石表明,远古时期的许多动物长得要比现在的动物高大,那时的野猪和现在的犀牛一般大,羚羊的角有2米长。相比之下,早期人类的身高还不到1.5米。但是,人类比动物聪明,他们依靠智慧占得先机。

当迁徙的人群经过坦桑尼亚北部的时候,他们遇到了火山带——这里一共有7座火山,其中6座都已是死火山。火山口喷出的熔岩抬高了地势,把这里变成了一片高地。原始人不想爬上去,便绕道而行。他们不知道,高处是一处世外桃源。

直到很多年后,才终于有人爬上了这片高地。想象一下这样的情景:当你历尽千辛万苦终于登顶,却发现山上有一个巨大的圆坑。说是坑,其实更像一个平底锅,直径约为19千米,平均深度610米,“锅底”的总面积达260平方千米!

你从上面看下去,“锅底”平坦,在阳光的照射下泛出光彩。下到“锅底”你会发现,这里牧草丰茂,盐湖、河流、沼泽地一应俱全。在山上看到的一个个芝麻粒儿大小的黑点原来是三五成群的野生动物,其数量之多令人咋舌。原来动物们早就发现了这个宝地。

这就是恩戈罗恩戈罗火山口。虽然名称里有个“火山口”,但更科学的叫法应该是“破火山口”。大约200万年以前,恩戈罗恩戈罗火山最活跃的时候,高度曾达到4587米。后来火山不再活动,岩浆退回地心,造成了火山口的坍塌内陷,最后形成了一个大坑,坑边缘的海拔下降到了2400米。恩戈罗恩戈罗火山口的北面是长约50千米的奥杜威峡谷,是著名的古人类遗址,被誉为“人类的摇篮”。考古学家从奥杜威峡谷中找到过375万年前的原始人的脚印,以及170万年前的人类化石。它们和兽骨一道被火山灰埋在了峡谷的断层中。这些断层就像生命之书,记录着几百万年来人类的进化历程。

恩戈罗恩戈罗火山口也是一本生命之书——各种动植物在这个半封闭的山谷里过着自给自足的生活。这里是研究生态系统的绝佳场所。

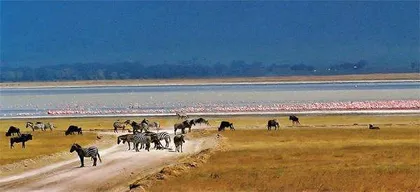

这儿只有一条土路能通到谷底,坡度极陡。你在路边可以看到很多奇形怪状的树,大都带刺,树皮也很粗糙,因为只有长成这样才能抵抗野火和野兽的侵袭。下到谷底,我们的车子立刻被斑马和羚牛包围了。这两种食草动物是非洲常见的大型哺乳动物,而且经常在一起活动,因为斑马喜欢吃草茎顶部,羚牛则偏好低矮处的根茎,正好互补。

远处你还可以看到野猪和水牛,以及各种羚羊。你还能看见鸵鸟在散步。河马则只能在火山口中间的一个沼泽地里找到,它们把身子埋在泥巴里,不时翻滚一下,让自己的后背也糊上泥巴。

火山口西部有一片盐湖,那里可以看到很多火烈鸟。这里几乎看不到非洲常见的长颈鹿,因为山坡很陡,长颈鹿腿太长,不容易爬上来。大象也只在火山口南部的一片树林中活动,因为它们需要大量的水,又怕晒。

我看到过一具大象的尸体,它刚死没几天,牙还在。

火山口内生活着大约50头狮子,以及猎豹、豺狼和鬣狗等食肉动物。它们和超过2.5万头食草动物共同生活在这里,维持着一种微妙的生态平衡。

最先进入这个火山口打猎的是一个非洲的游牧部落,可他们很快就神秘地消失了。后来又有一个非洲部落发现了这里,来此定居,却被骁勇善战的马赛人打跑了。

马赛人是为数不多的几个仍然保持着原始的游牧生活方式的部落,当初他们一发现恩戈罗恩戈罗火山口就立刻喜欢上了这里,他们开始在谷底定居。没过多久,欧洲探险家也发现了这块宝地,德国人赶走了马赛人,开始在谷底的平原上开荒种田。第一次世界大战结束后,英国人赶走了德国人,把这里变成了狩猎场,禁止其他人耕作和居住。但英国人对马赛人开了个口子,允许他们进来放牧。此举遭到了马赛人的多次抗议,但马赛人最终还是妥协了。再后来,人类从自己犯下的错误中吸取了教训,渐渐有了环保意识。

1974年,坦桑尼亚政府接受了国际社会的建议,彻底禁止马赛人进入火山口放牧,只允许少数马赛牧民赶着牲畜进去吃盐湖附近的土(吸收矿物质)。

但是,人类的活动已经对火山口内的生态平衡产生了影响。由于牲畜喜欢吃长草,牧民们调整了火山口内的草种比例,结果造成了同样喜欢吃长草的水牛的数量急剧增长,而喜欢吃短草的牛羚、瞪羚等动物的数量却越来越少。

最后游牧民离开了,换来的是游客。如今这个火山口每天都有上百辆越野车开进来,把道路完全破坏了。这里的土都是火山灰,禁不起轧,车开过去尘土飞扬,好像刮起了沙尘暴。游客眼睛都睁不开,根本没有心思再去看什么野生动物。

也许这就是大自然的另一种平衡措施吧。人的力量实在太过强大,动物的伊甸园也许真应该禁止人类进入才对。

(马铃薯摘自生活·读书·新知三联书店《土摩托看世界:行走的力量》一书)