那些世界名画里的劳动者

作者: 大树

米勒对大自然和农村生活有一种特殊的深厚感情,他早起晚归,上午在田间劳动,下午就在不大通光的小屋子里作画,他曾说过:“无论如何,农民这个题材对于我是最合适的。”米勒在巴比松的第一幅代表作品是《播种者》,这也是米勒第一次被官方沙龙所接收的作品。1848年,法国二月革命爆发,工人、农民等劳动者的反抗起了很大的作用。在这样的时代背景下,一向保守的官方沙龙对《播种者》的态度一反常态,这或许是由于米勒在这幅画中所刻画的乃是时代中真实的个体,而不是他们之前所青睐的那些神话人物。

米勒的《拾穗者》绘于1857年,是一幅现实主义题材的作品,画面很简单,3名农妇正弓着腰捡麦穗。从整体上来看,《拾穗者》是一幅“运动”的画作,人物排列在不同的位置,做出不同的动作,虽然是农民题材的作品,却能让我们感受到画面带来的美感。米勒的整体构图严格按照黄金分割比来安排,黄金分割是公认最能引起美感的比例。

《拾穗者》反映的是农民的疾苦,如同在富裕阶层的一片汪洋中扔下了一颗石子,它最珍贵的地方在于如实记录了生活,把现实中的细节搬进了画作。

凡·高很崇拜米勒,曾说:“在米勒的作品中,现实的形象同时具有象征的意义。”

《夕阳下的播种者》属于凡·高后期的画作。这幅作品的色调,一如既往地继承了凡·高后期作品炙热的感觉,主体色调采用钴蓝和橙色的对比色调。这是大胆的做法,整幅画对比色调的拿捏度要求很高的精度,而凡·高在这一点上把握得很精确,整幅画给人明亮醒目的视觉效果。

从凡·高的内心来解读,这幅画具有“收获季节”的含义,从事画家这一行业的这些年来,他只得到了弟弟提奥的支持,因此他在内心深处渴望得到来自家庭和外界的认可。拉大的透视视角,除了满足美感上的需求,更让人们在欣赏这幅作品之余,对远方的世界有了更多的遐想。这是否代表着凡·高对于未来的翘首期盼呢?夕阳所散发的光芒采用了斑驳的笔触,以及在日落之时,夕阳仍然展现出光芒四射的状态,更加坚定无疑地表达出凡·高内心的呐喊——渴望生活!

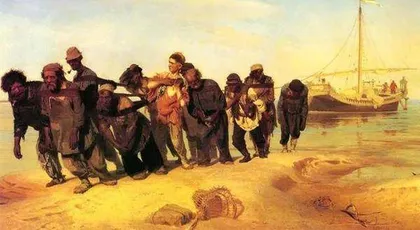

《伏尔加河上的纤夫》是俄国批判现实主义画家伊里亚·叶菲莫维奇·列宾于1870年至1873年间创作的一幅油画,现收藏于圣彼得堡俄罗斯国立美术馆。该画描绘了伏尔加河畔一组在沉闷压抑的气氛中奋力拉纤的纤夫群像,反映了俄国纤夫苦难的生活,寄托了画家对底层人民群众悲惨生活的同情,也艺术地体现了画家的革命思想。

《赞省的割麦女人从田野归来》的尺寸并不大,却体现出瓦西里·格列高里耶维奇·彼罗夫在人物造型问题上进行的努力与尝试。农妇经过劳累的一天从金色的田野回家,这个主题和真实的农村生活直接相关。画面描绘了不同年龄的农妇,有些人静静地走着,也有人停下来沉思,聆听大地母亲的声音。彼罗夫采用横向构图,使人像产生有规律的节奏,割麦女人在收割的谷物中行走,给人留下动作缓慢、平稳的印象,让画面充满音乐旋律,令人想起俄罗斯的民歌。

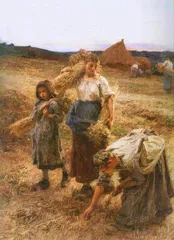

作为19世纪最多产的艺术家之一,莱昂·奥古斯丁·莱尔米特的声望在创作《拾麦穗的女人》时达到了最高峰。他对现实主义绘画的发展做出了重要的贡献。和许多同时代的画家不同,莱尔米特从未放弃对绘画技术的追求,他在炭笔画和胶彩画领域成就斐然。

1890年,对官方美术沙龙感到失望的莱尔米特组织一批志同道合的同行,建立了法国全国美术家协会。《拾麦穗的女人》在该协会的第二次年展中展出,获得极高的评价。

莱尔米特1844年出生在法国皮卡第大区的埃纳省,并在那里生活了20年。这正是他眷恋农村生活、几乎所有的作品都用来描绘农事劳作的原因。1874年在法国沙龙取得成功之前,他一直往返于法国和英国之间,靠卖画为生,其表现乡亲们劳作的画作后来在参展时受到关注与认可。

1848年,法国大革命爆发。库尔贝积极投身法国革命,在画布上开始了描绘劳动人民的题材创作。从30岁往后的10年,是库尔贝创作的高峰期。他成功塑造了一批劳动者的艺术形象,创作于1854年的《筛麦妇》就是其中的一幅。

穿红色马甲裙的年轻农妇是画面中的主角。她背对着观众,跪在铺在地上的白布上。她挽着一个方便劳作的发髻,露出修长曼妙的脖子,高举着筛子的两条手臂圆润结实,露出的鞋底似乎告诉我们,她可不是那些养尊处优的富家大小姐。农妇没有任何装饰,却有着无与伦比的健美。她身上的红裙仿佛一面歌颂劳动的旗帜,振奋人心。

画面左侧系着头巾、身着灰色衣裙的另一名农妇盘坐在白布上,细心地挑拣着麦粒。画面右侧的男孩翻开木柜,正在搜寻着什么。也许是按照妈妈的吩咐,帮着做家务吧。年幼的男孩穿着绿格子衬衫,脸蛋圆鼓鼓的,一副乐在其中的模样。可以说,库尔贝对整幅画的朴素拿捏得十分精确。他没有过分渲染贫困辛劳,而是将日常劳作表现得欣欣向荣、趣味盎然。

他这样解释自己的画作:“艺术应放在较低的水平上。”他口中的“低水平”当然不是指画画的技法,而是说艺术家的目光应当聚焦于底层劳动人民的朴素之美,献媚于上流社会的年代已经一去不返。

(苏格兰没有底摘自微信公众号“卓尔书店”,本刊节选)