无塑时代

作者: 青丝

前两年很多影迷都为电影《黑水》没有获得奥斯卡奖提名而抱屈,我出于好奇看完,才知道这部电影是根据杜邦不粘锅事件改编的,里面提到的特氟龙就是塑料,讲述了一个从无塑时代进入有塑时代、环境遭到污染破坏的故事。塑料污染到今天已经很吓人。英国《卫报》不久前报道,荷兰科学家首次从人类血液里发现了微塑料,80%参与测试的人,体内都有微塑料颗粒——现代人如果再不正视塑料使用泛滥的问题,有可能使其滋长成为吞噬一切的黑洞。

我一边看电影,一边回忆过去没有塑料时,人们是怎样生活的,想起很多有趣的细节。像以前到菜市场买菜,人们会挎一个藤篮,把买好的菜直接放到篮子里,省却了多余的包装。即使空手前往,小贩也有各种绿色环保的包装方案。肉贩取一根草绳,往称好的肉中间一拴,勒紧,再灵巧地打个结,顾客即可拎着走路。对叉烧、烤鸭这种汁水淋漓的卤味,则取一张干荷叶包裹,既实用又雅致。

最令人叫绝的是卖豆芽的小贩,凌乱不齐的豆芽,稍加整理,用草绳一扎,也能捆得很结实。不论卖的人,还是买了提着回家的人,都像在玩一门行为艺术。如果是咸菜、干蔬,会用事先折叠好的纸袋包装,外面再十字交叉捆一圈细麻绳。过去国营食杂店里的营业员都有一门捆扎商品的手艺,啤酒、纸包,皆井井然未尝稍失。平时闲下来,营业员会将粗草纸折叠成各种形状的纸袋,用糨糊粘好。用三角形的纸袋装瓜子、花生,用方型纸袋装稍大的饼干、糕点。顾客买豆腐乳、酱醋,则须自备碗和瓶,重复使用,彼此皆不觉烦扰不便。

其后,当防水防油、用途广泛且耐用价廉的塑料一经推出,便迅速取代了其他材料,“一统江湖”。从各种生活用具,到女孩头上的头绳、发卡,再到各种化纤面料的衣服,可以说已经没有一个人能够避开塑料这种材质。英国莱斯特大学古生物学名誉教授简·扎拉斯维奇甚至认为,人类历史上的大部分时期衣服都不怎么耐穿,塑料出现后改变了这一切,令人类拥有了超级耐用的“科技毛皮”,且可以随时拆卸——如此好用的东西,谁能不爱呢?

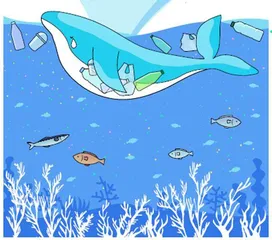

然而这一切也像是一句充满智慧的箴言:“在船被发明后,沉船也被发明了。”经过几十年的积习成常,废塑料回收利用率低、难以降解的弊端也开始呈现,其踪迹已无远弗届。日本2018年就从马里亚纳海沟发现了废弃的塑料袋。

有科学家预测,即使人类消失10万年后,从城市遗址里仍然可以找到塑料的踪迹,因为塑料可以抵抗恶劣的风化和紫外线影响,是最难分解的材料之一。如果在机缘巧合下,有虫子掉入一团融化的塑料里,很有可能像《侏罗纪公园》里的琥珀昆虫标本一样,被永久保存下来。各种塑料制品随着时间的推移,虽然会碳化变脆,但也会在环境里被石化成为化石。于是,被硬化成页岩的泥土上面,会“布满了如幽灵一般的塑料刀柄、电灯开关和齿轮杆的旋钮”。

自从看了这一段描述以后,当再看到被用塑料过度包装的商品,以及人们购物、点外卖打包,使用一次性塑料袋后随手丢弃却毫无心理负担,我就会想,现代生活是不是过于追求方便与效率了?

我有一次到超市购物,买的东西不多,不愿浪费一个塑料袋,坚持用手捧出去,不料失手洒了一地。旁边的人嘲笑我的窘态,说花两毛钱买个塑料袋都不舍得,这下因小失大了吧?那种尴尬场面,让我想起有一个熟人20世纪90年代徒步穿越三峡,那时候还很少有人徒步运动,沿途的村民看到他走得很狼狈,同情地劝道:“花点钱坐车嘛,出来玩是要花钱的哟!”

(偶然摘自《中国新闻周刊》总第1053期,视觉中国供图)