走近传统游戏

作者: 程远千百年来,在辽宁乃至东北这片土地上,孕育了勤劳、善良、勇敢、聪慧的人民,也创造了光辉灿烂的文化与多姿多彩的民俗风情。传统游戏,就像那滔滔不息的江水,伴随着人类的脚步,从远古走到今天。于是,我们听到这样动人的声音,看到这样鲜活的画面:

纪纪灵,跑马城,马城开,打发格格送信来。要哪个?要红玲。红玲不在家。就要 x × 他/她(指某一儿童姓名)。

被点名的儿童便向对方飞跑冲击,对方儿童则紧紧拉手阻挡。如冲过去,便可领回一名儿童作为“俘虏”,否则就要留在对方成为“人质”。在东北,尤其是乡村,类似这样的游戏随处可见,场院里、校园中、乡路上,时时会留下孩子们跳跃的身影和朗朗的笑声。但这些游戏并非只是孩童的专利,它也同样悸动着大人们的心。你看,一个老祖母与她的小孙子正坐在火热的炕头上,拉着胳膊,唱着歌谣,沉浸在美好的情境中:

拉大锯,扯大锯,姥家门前唱大戏。接姑娘,唤女婿,小外孙也要去。

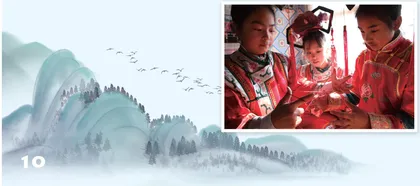

在众多传统游戏中,普遍流行的当属改绷与抓嘎拉哈了。改绷又名翻绳,是女孩子尤为喜欢的游戏。一条三尺长的线绳套在两个对面坐着的女孩儿的手指上,系成环形绷套,再经过四只小手的上下翻转,不停地变换着图形,改变着花样。那状如盘肠、手绢、马槽、锣棰、鸡臀的图案,就此起彼伏地呈现出来,直到花样翻尽为止,而胜者永远属于花样最多的一个。

抓嘎拉哈更是有名,男女老少均可参加。嘎拉哈是锡伯族嘎尔出哈的译音,意即兽类的髋(bin)骨。据《柳边记略》云:童子相戏,多剔獐、麝、犯、鹿前腿镔骨,以锡灌窍,名噶什哈。或三或五堆地上击之。中者尽取所堆,不中者与堆者一枚,多者千,少者十百,各盛于囊,岁时闲暇,虽壮亦为之。

古时候,生活在东北的锡伯族、满族、达斡尔族、鄂伦春族,都以狩猎、游牧、捕鱼为主,每当捕到獐、犯、鹿、羊等,就先将髋骨取出保存。又因其小巧玲珑,具有明显特征,且携带方便,所以在军事、生产空隙间,尤其是冬季农闲时节,随着扭秧歌唱大鼓的到来,村內和村落之间,争相举行抓嘎拉哈竞赛活动。竞赛可以一对一、二对二,甚至一户对一户,热热闹闹,吵吵噻噻,其规模足以与今天的乡村运动会相媲美。

嘎拉哈的四面分别称为壳儿、背儿、睁儿、驴儿,为了美观和玩法的需要,有的把嘎拉哈又染成红、黄、绿、蓝等不同颜色。嘎拉哈的玩法大致有两种:抓嘎拉哈和趵,又细分为一箭穿心、回手加鞭、背弓骑射、卧鞍闯阵、棒打犯子、河心网鱼、三羊开泰、樵夫斧、猛虎下山等不一而足,富有鲜明的民族印记和地方特色。

近年来,随着东北地区独特的民俗文化逐渐被重新发掘和推广,各地政府与文化机构积极组织传统游戏的传承活动,通过举办文化节、民俗展演,许多学校将传统游戏纳入体育课程或课外活动,让更多人尤其是年轻一代了解和参与这些充满智慧的游戏。

一方水土养一方人,一方人又创造了一方文明。尽管这些游戏诞生的年代距今已经很遥远了,现代的孩子也很少抓摸那个叫作髋骨的东西,但我依然相信,这些浓缩着东北民俗精华的游戏,经过岁月的淘洗,定然会一代一代地传承下去、一代一代地丰盈起来,成为黑土地上的一道亮丽风景。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xisn20250509.pd原版全文