东北二人转

作者: 刘嘉陵

在东北,二人转可谓家喻户晓。同有些剧种相比,二人转可能没有那么高贵典雅,但却吸纳了很多艺术元素,比如秧歌、莲花落、东北大鼓、皮影戏、太平鼓、霸王鞭、子弟书、评剧、河北梆子、民间逗哏和杂耍,等等,流传了三百多年,它的唱本语言通俗易懂,生动地展现了日常生活的气息。

我一直在寻找二人转的足迹。记得那是90年代一个无雪的冬日,我钻进沈阳火车站前的一个地下室“茶社”里,看二人转演出。小小的舞台上摆放着几张长椅,演员们的化妆台也在,左侧用一条旧床单遮起来的地方则是他们的休息空间,可以看到一些小桌子、小镜子和化妆品。一个黑瘦的农民坐在我旁边,他把双臂交叉在前排椅背上,身边还有一个白色的编织袋。他告诉我,他特意骑自行车从近郊赶来,因为他喜欢听二人转。

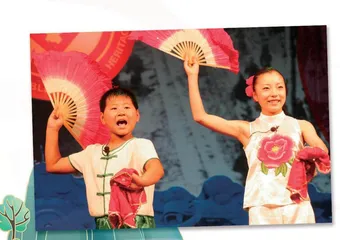

二人转开场了,锣声和鼓声响起,紧接着唢呐和板胡也跟着吵闹起来。整场演出有三对男女演员,每一对都先表演“小帽”(二人转的“小帽”非常热闹),然后再演正戏。在音乐声中,男女搭档高声唱了起来,演员们唱歌时嗓门极大,绝不偷工减料,而且有板有眼、有腔有韵,舞起来则风驰电掣(chè),各种动作干净利落。

与东北广阔的天空、壮丽的土地、无边无际的青纱帐、幽默风趣的男男女女联系在一起,二人转是那么的相宜。既有像《猪八戒拱地》和《猪八戒背媳妇》这样让老百姓笑个不停的喜剧段子,也有在农家土屋、柴垛和老槐树间久久传唱的心酸悲调,诸如《包公赔情》《冯奎卖妻》《井台会》《梁赛金擀面》等,在那九腔十八调、七十二咳咳的唱段中,悲情似乎是无法摆脱的线索。透过那令人眼花缭乱的、大红大绿的舞台,观众仿佛已经看到了先人辛勤耕耘、收获丰硕的场景,看到了他们在困境中低头隐忍、负重前行,看到了他们吹奏双筒唢呐,看到了他们在凛冽的北风中暖手暖脚,甚至还能看到他们深色颈项上一道道岁月的印记……

随着时间的推移,二人转逐渐发展成为一种专业化的表演形式,越来越多的专业团体和演员开始投入到二人转的表演中,他们通过深入研究剧本和对演技的训练,提高了整个行业的专业水平。

如今的二人转已经从简陋的茶社转移到了专业的大舞台,观众们可以在剧院欣赏到一场精彩绝伦的二人转表演。舞台布置更加豪华,音响灯光效果更加炫目,演员们穿着精美的戏服,展现出高超的演技和出色的口才。这些变化不仅提升了观众的观赏体验,也让二人转更具商业价值。

二人转的传统剧目也在不断创新和演绎中获得新生。以往的剧本主要围绕家常琐事和生活趣闻展开,现在演员们开始探索更广泛的题材,如历史故事、社会热点和人物传记。他们通过把握时代脉搏,让二人转与时俱进,吸引了更多的年轻观众。

政府通过将二人转列为非物质文化遗产,加强对其进行保护和传承,还通过举办各类文化活动和比赛,鼓励更多的人学习二人转艺术,成为优秀的二人转表演者。作为东北民俗文化的象征符号,二人转正在经历一场复兴,重新赢得了观众的青睐。