猫跳糕

作者: 罗欣怡

我的小黑算来已经十三岁了,在猫界已到了可以摆席祝寿的年纪。爷爷常说:“时间就像猫跳一样过去啦。”但是在视频聊天时,我分明看见这只我爷爷养大的猫已经太老太老了,老到不愿意再跳。它睡在那里,皮肉松垮,阳光流经那些时间冲刷出的褶皱,像流经老人的脸。我常常盯着它看,想看出一点它曾经矫健的痕迹,可年老吞下了一切,离开的岁月和阳光,一样也没有从那些褶皱里流出来。

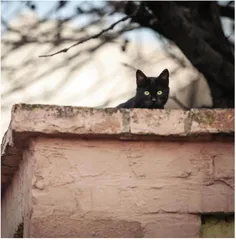

猫不跳,时间就成为一块琥珀。用我爷爷的话讲,猫不跳,冬天就来了。冬天,猫在炉子旁边睡觉,外面的一切都被冻住了。猫一跳呢?爷爷猛一拍小黑年轻的屁股,偷吃甜糕的小黑便像一只小鸟一样,倏地蹿上了高墙。

猫瞪着绿眼睛“喵喵”叫,我用小学生标准的普通话大声朗读着:“猫跳高!猫跳高!”

“是啊,猫跳糕,猫跳糕。”爷爷递过来的米糕软软的,带着梅花一般的猫爪印,“猫一跳,时间就被驮走啦。”

故乡有很大的稻田,风一吹,稻色就连了天。爷爷担着扁担,一只筐装着幼小的我,一只筐装着幼小的小黑。我扒着筐沿,只看见稻在我身下像浪一样分开,接着,田埂浮过去了,水泥筑的长堤浮过去了,我看见大海,大海在远处浮过去了,这时候我就知道,磨坊要到了。

我爷爷是本乡最负盛名的糕点匠,会做各种馅的大饼子。爷爷揉出来的面饼像一面大锣,从烤炉里被拉出来,斜支在砧板和墙面之间,脆皮龇出,又粗又丑。曾经我让爷爷做一只猫形的芝麻馅饼,可捏出来的分明就是一面丑小锣。我不干了,捏着那面小锣上下甩:“要猫饼!要猫饼!”爷爷只是尴尬地嘿嘿笑着,挠挠脑袋,抱起小黑,给面团上来了一下。于是新出炉的一锅里尽是带着梅花记号的小锣了,我很满意,因为那是我独有的、非卖的。

其实爷爷作为天资聪颖的面点师傅,早年是到隔壁镇“留过学”的;拉扯抻掸甩,当年他真是十八般武艺样样精通;民间流传的“慈禧御厨”的面点谱,说得上名的他都信手拈来。只是回了乡,在庄稼地里滚着,谁看得上一朵塞牙缝的精致水莲花呢?面皮厚、肯用料,早上挂在腰上晚上才吃空,婆娘不必备菜,这才是庄稼人的诚恳。于是爷爷那点手艺被稻浪一洗,返璞归真,家里的大炉子随即开悟般一连吐了四十年的大饼子。

我想,面粉真是个好东西!撒在门口,能看清贼的脚印;撒在磨坊的空气中,探头探脑的阳光便无所遁形了。幼时的我时常想象,那些镶嵌在磨坊墙面上的小窗就是一眼眼泉水,所以路过瀑布样的光束时我总会憋气,假装在泅水;在最后一眼泉前,我总会抱紧因为装面粉从前筐被丢到我怀里的小黑,深深吸一口气:因为装面粉的工序太过冗长,我在这发光的流水中“潜”的时间总是格外久——我已经忘记了什么时候不必再坐在筐里去磨坊了,但至今仍然记得没有一次憋气成功,就好像打游戏里的boss,在最后一次打开台式电脑时仍然出现了“game over”的字样那样,难以忘怀。

回去的路上我问爷爷:“今天可以吃猫跳糕吗?”

然后我就闭上眼睛,小黑毛茸茸的尾巴贴在我的左脸上,黏糊糊的海风包裹在我的右脸上。我不需要听回答,因为我知道爷爷永远会说同一句话。他会说:“吃的呀,吃的呀,吃完就和小黑跳得一样高喽。”

天空在我头顶晃呀晃,路在我身下像海浪一样涌呀涌;小黑突然“喵”地大叫一声,倏地飞出了筐。“蝴蝶!”我咯咯地笑。爷爷扭过头看着我也笑,他说:“囡囡你听,大家都在笑话你,这么大了还要爷爷挑着。”

我真的屏息听见了。我听见大海轰隆隆地吸气和抽气,从它的喉咙里飞出了许许多多的嘎嘎笑着的海鸥,那些纸片一样雪白的海鸥争先恐后地朝远山滑翔而去;我看见变成黑点的海鸥叽叽喳喳地向山上的树告密,于是所有的树木都被这巨大的笑声撞得矮了一截,像是群山都笑得弯下了腰。

我指着大海叫起来:“不许笑!不许笑!”但那些咸津津、黏糊糊的笑声依然从四面八方裹挟而来,抚摸着我的脑袋,把我的头发吹进眼睛和嘴巴。我只好呸呸地把它们吐出来,感觉屁股下面的筐一上一下颠得厉害,原来是爷爷的肩膀一耸一耸,阳光像面粉一样从他的肩膀上滑落。颠着颠着的筐多像商铺门口招徕小朋友的摇摇车呀,我想起邻家的两个小子偷钱玩摇摇车被他们的爸爸妈妈骂了,我就扑哧笑了,笑得在筐里翻滚,仿佛我的身体里有另外一片大海,止不住的海风从我的喉咙里无穷无尽地吹出去。

笑着笑着,我的身体就变长了。晃呀晃的筐盛不下我了,连山和海也盛不下我了。初中毕业,我考了全县前三,县中要把我保送到北边邻省的重点高中读帮扶班。我把这个消息告诉了正在做饼的爷爷,他嘴角一咧,滚滚的笑意就从他层层叠叠的皱纹里流了出来。他咳着,不知所措地把手在蓝布围裙上反复地擦着,又交叠起来不住地搓,很久,他才红着脸说了一句:“好呀,去北边,北边有更好的生活。”

他盯着那张录取通知书傻傻地笑,有好几次忍不住想接过来细细地看,手伸到半路却缩了回来,只把手在脸颊上一遍遍地揉,把自己的脸揉得像一个大发面团;小黑“喵喵”地走过来,他就一把抄起小黑狠命地揉,把小黑揉得像一个小发面团。

那天爷爷往所有的面团里都掺上了故乡的沙土。故乡的土红红的、涩涩的,是千百年来庄稼人、讨海人的血和山海交战的结果。他嘿嘿地笑,说他爷爷的爷爷上京应试的时候就带着一抔土;说他爷爷第一个在这种土上种出了连绵不绝的地瓜;说他年轻时候的那场饥荒,大家吃土吃得肚子滚圆,终究支撑着活下来了。总之,他说,可见咱们老闽的土,好得不得了。

热乎乎的饼依旧是熟悉的猫跳糕模样,他把它们用红纸包了,塞进我书包的最底下。小黑追逐着香气“嗖”一下跳进了我的书包,爷爷拎着它的后颈皮把它揪了出来,指着它的鼻子笑骂:“猫呀,你也要跟着去吗?你是留在山里的命呀。”

爷爷的大手一挥,月光真的在那时洒下来,像他在从前无数个夜晚为我放下帘子,我的山和海都睡在蚊帐一样的月光下面了。他回过头来看着我说:“有命即出是好汉,有命不出是孬蛋。”

我愣在原地,看着爷爷的眼睛。那里好像也有一片大海,在月光的照耀下,波光粼粼地荡漾着。

暑假结束的前一天,班车准时准点地开来了。我来来回回地搬着行李,等到终于能够坐下喘口气的时候,班车已经发动了。站在窗外的爷爷抱着小黑仰头看我,阳光把他脸上的沟壑照得透明。我听见轮子轰隆隆地向前滚动,突然小黑“喵”地大叫一声,挣脱爷爷的怀抱,向窗户猛跳。

我吓坏了,一把拉开窗户,不知是离愁还是惊吓在我脸上横流。我迎着整车人的目光对着爷爷大声说:“猫跳高!猫跳高!”

追逐着车的爷爷大声回道:“要跳高啊!要跳高啊!”

车开快了,我只能从后视镜里看见爷爷的身影逐渐缩小,缩小成一个遥远的点。我想小黑会不会被车轮碾断了腿再也不能跳,我想爷爷一个人老眼昏花会不会有一天认不得回家的路……我把脸埋进手心里,过了很久很久,我终于敢回头看,只见海浪一样的东南丘陵把来时的路都淹没了,把爷爷和小黑都凝固在琥珀一样的旧时光里……