和机器人一起玩吧

作者: 黄强豪

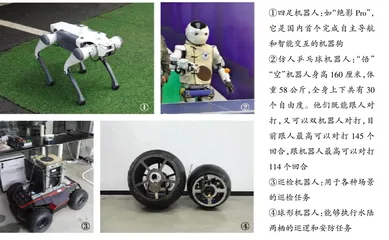

①四足机器人:如“绝影Pro”,它是国内首个完成自主导航和智能交互的机器狗

②仿人乒乓球机器人:“悟”“空”机器人身高160厘米,体重58公斤,全身上下共有30个自由度。他们既能跟人对打,又可以双机器人对打,目前跟人最高可以对打145个回合,跟机器人最高可以对打114个回合

③巡检机器人:用于各种场景的巡检任务

④球形机器人:能够执行水陆两栖的巡逻和安防任务

从实验室出发,到人群里去

Q(张嘉一):目前机器人基地制作的机器人会应用在哪些方面?

A:基地里有几个不同方向的机器人项目。比如,球形机器人目前实现了水陆两栖的突破,它们外形坚固,不仅能在水上灵活穿梭,还能在陆地上执行巡逻任务,有效替代了人力。前段时间,温州鹿城区的特巡警队带着“大黑球”巡逻的事情,还被《人民日报》报道了。此外,我们还在研发智能协作机器人、仿生腿足机器人、医疗机器人、自动车载充电等项目……

Q(王子睿):有人会夸机器人“真聪明”或是“真高级”,和人类相比,机器人的“聪明”和“高级”是如何提升的?

A:拿无人驾驶系统举例,它会根据环境做出安全的决策,该起步的时候起步,该刹车的时候刹车,具备高度的机动性和灵巧性,旁观者就会夸“这个机器人聪明”。除此之外,机器人能做到人类没法做的事情,比如火灾现场人类进不去,但机器人可以进入现场进行救援。

20年前,日本已经研发出人形机器人,但现在日本的机器人已经不是世界领先了。他们的机器人能力为什么没有持续进步?总的来说,技术的进步是关键。过去,机器人设计依赖于动力学建模,日本拥有顶尖的动力学建模专家,能将复杂物理公式集成得当。然而,现今我们依赖强化学习技术,无需推导复杂物理公式,而是提供充足数据让机器人自主学习,这是技术进步的一个方面。

Q(张瑷楠峰):国内机器人大赛自20年前开始举办,至今仍在进行中。在这20年的发展过程中,对参赛者的技术要求有哪些变化?

A:在我国,尤其是针对中小学生的机器人竞赛,相较于20年前的参与度和普及程度,已经发生了显著变化。早期的竞赛侧重于评估学生的动手实践能力和基础物理知识掌握情况,比如如何正确使用电池,通常会提供一个基础模型,让学生通过实践学习其运作原理。经过20年的发展,对参赛者的要求已经不仅仅局限于动手操作能力,更涵盖了编程技能的掌握以及人工智能应用的融合。

但也有不变的要求,比如团队合作的要求。机器人竞赛往往是一个团队项目,需要成员之间的紧密协作和有效沟通。参赛者不仅需要具备个人技术能力,还要学会如何在团队中发挥自己的优势,共同解决问题。

Q(张瑷楠峰):目前基地对未来的愿景是制作出什么样的机器人?

A:机器人的初衷自其概念首次提出之时起,便旨在取代人类的工作与劳动。至于当前最先进的技术,即人形机器人技术,我们的目标是使其达到通用机器人的水平。具体而言,目前我们拥有的是专门用于特定场景的机器人,例如扫地机器人、擦窗机器人以及管道机器人等。这些机器人通常针对特定任务进行优化,而我们的终极目标则是研发出能够应对复杂场景的机器人,类似于人类能够处理各种不同任务的能力。若某人一天内有30件不同的事情需要完成,目前可能就需要有30种不同场景或功能的机器人来分别应对。我们的目标则是一个机器人能像人类一样灵活应对各种复杂问题。

人解决“新”问题,

机器人解决“旧”问题

Q(张嘉一):黄老师,您是怎么加入研发机器人这个行业的?

A:我上中学的时候,拓展课程不像现在这么丰富,基本上的课程都以高考为主。我通过高考进入了这个专业,然后边学习边研究,加入了这个行业。所以我也不是一开始就喜欢这个工作,只是在学习的过程中,把它变成了自己喜欢的事情。机器人工程专业是2015年教育部设立的新兴本科专业,如果同学们对机器人有兴趣,之后可以更关注控制计算机、能源材料、电子电器、芯片等专业方向。

Q(张瑷楠峰):您可以分享一下研发过程中,最好玩最高兴的事情吗?

A:制造机器人的快乐应该是“通用”的,来源于它可以在实际生活中运用起来,可以在特定的环境之下帮助到人类。但从设想到成形,再到成熟,这是一个非常漫长的过程。比如我主要是研究医疗机器人拍摄病人影像的工作。这个工作在手术中承担的作用正如我们现实生活中的一张地图,明白地图的走向,才能知道该往哪里走。

目前我们正致力于开发一项新的影像技术,旨在实现手术过程中的实时影像观测。与以往先拍摄影像再手术的方式不同,新技术将允许医生在手术中即时查看特定部位的影像,尽管这听起来简单,但实现起来却是一个漫长而复杂的过程。所以在制造机器人的过程中,虽然需要有足够耐心去等待一个个成功的小节点,但也正是因为有这一个个小节点,让科研过程变得快乐和振奋人心。

Q(沈墨遥):从事机器人研发的人一般都是理科类的人才,但机器人又是很需要想象力,才能有新突破的工作,擅长理科的人该如何培养自己的想象力呢?

A:想象力肯定是非常重要的,因为只有不断创新,才会有新的成果出来。但是想象力也不能乱想,它一定要符合现实世界的物理规律。我们有一句话说,在天上飞的,那一定是鹰,你不可能把老虎搬到天上去飞。我们做机器人也是一样的,很多机器人的灵感都是从自然界中来的。

Q(王子睿):据说,现在机器人经过专门的“学习”去参加高考,可以考上很好的大学,既然这些知识都可以通过机器人来迅速存储,为什么我们需要花这么多时间去学习?本质上,他们和我们存在哪些不同?

A:就知识的记忆与整合能力而言,机器人无疑超越了人类。例如,当我们向人工智能软件提出问题时,它能迅速从庞大的数据库中提取并整理出我们所需的答案。但它答不出我们没有给过它的知识。

自主学习能力是人类才具备的,这也是最重要的能力。而人类只有具备基础学科的知识建构,才能通过自主学习,拥抱新技术,提高生产效率。比如,我们要花大量时间做PPT,汇报成果,但现在这个动作可以由相应的人工智能软件完成。效率提升后节省的时间,我们可用于学习新知、深入研究和创新实践。比如你们在机器人社团里,遇到的问题是未知的,在面对未知问题或需要掌握新技能时,就通过制定学习计划、自我激励和持续练习,从而更有效地掌握知识和技能。

小记者采访手记

沈墨遥:黄老师分享的若干个人经验与见解,对我帮助很大。机器人研发者要敢于想象,但其构想必须建立在科学基础之上;需与他人携手合作,共同攻克技术难题。面对“是否有某项习惯或能力,是在学习阶段培养并一直沿用至今,且认为极为有益?”的提问,黄老师明确表示,自主学习能力是其中最为关键的,它在解决问题和总结经验时均发挥了巨大作用,其价值不容小觑。

张瑷楠峰:在本次采访中,我们有幸参观了众多形态各异的机器人。其中,一款名为球形机器人的设备给我留下了深刻的印象。这款机器人的外观酷似球体,球形设计与卓越的机动性能,使得该机器人在城市和机场巡逻等领域得到了广泛应用。除此之外,我们还见识了医疗机器人、人形机器人、仿生狗机器人等多种机器人。这些机器人的诞生,凝聚了科研人员的不懈努力和持续创新。

王子睿:任何技术均具有其生命周期,机器人技术研发是否将逐步被边缘化,答案并非简单的肯定或否定。随着科技的迅猛发展,新技术层出不穷,但这并不预示着旧技术会立即失去其价值。关键在于持续学习新知识,融合新技术,并保持对行业趋势的敏感性。期待在不久的将来,机器人能与人类更加和谐地共存,共同创造更加美好的世界。