新型农业经营主体的经营行为和绩效实证分析

作者: 陈燕 程培堽 周晓明

摘要 运用微观调查数据,通过描述性统计分析,对苏州新型农业经营主体的要素供给行为(土地、资金、劳动力)、经营行为(销售渠道、品牌建设和质量认证、新技术应用、产业结构、农业保险参与度)、经营绩效(经营效益、土地产出率、劳动生产率)等方面进行实证分析,以发现新型农业经营主体生产、经营过程中存在问题。在此基础上,有针对性提出了拓宽融资渠道、促进科技成果应用转化、推进农业品牌创建、积极发展农产品现代流通业态、优化和创新土地流转政策等政策建议。

关键词 新型农业经营主体;经营行为;经营绩效

中图分类号 F 304.3 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)01-0203-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.01.042

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Empirical Analysis on the Business Behavior and Performance of New Types of Agricultural Business Entities—Evidence from 325 Samples in Suzhou

CHEN Yan,CHENG Pei-gang,ZHOU Xiao-ming

(Suzhou Polytechnic Institute of Agriculture, Suzhou,Jiangsu 215008)

Abstract This paper used micro-survey data to make an empirical analysis on the factor supply behavior (land, capital, labor), business behavior (sales channels, branding and quality certification, new technology application, industrial structure, agricultural insurance participation), business performance (business efficiency, land output rate, labor productivity) and other aspects in order to find problems in the production and operation of the new types of agricultural business entities in Suzhou. On this basis, some policy suggestions were put forward, such as widening financing channels, promoting the application and transformation of scientific and technological achievements, promoting the establishment of agricultural brands, actively developing modern circulation system of agricultural products, optimizing and innovating land circulation policies.

Key words New types of agricultural business entities;Business behavior;Business performance

基金项目 2023年度江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2023SJYB-1537)。

作者简介 陈燕(1981—),女,江苏江阴人,助理研究员,硕士,从事园艺技术与经营管理研究。

新型农业经营主体具有规模化、组织化程度高、市场经营能力强等特点,这决定了其在推进农业供给侧结构性改革、增加农民收入、加快农业发展方式转变等方面中发挥着引领带动作用。近十年来,随着政府不断加大对新型农业经营主体的扶持力度,苏州市新型农业经营主体数量不断增长,规模日益扩大,实力持续增强,基本形成了以农业企业为龙头、以专业大户和家庭农场为骨干、以专业合作社为纽带的新型农业生产经营体系。到目前为止,苏州新型农业经营主体经营的耕地面积占全部家庭承包经营耕地面积(14.733万hm2)的90%以上,在农业生产经营体系中已处于绝对主导地位[1],农业适度规模经营比重超过90%[2]。

然而,关于苏州新型农业经营主体的经营行为特征和经营绩效,尚无全面的、科学的来自一线的调查分析。但很显然,对于诸如此类的问题进行调查研究,对于识别新型农业经营主体发展中存在问题和制约因素,并在此基础上完善相关的扶持政策具有十分重要的现实意义。笔者运用一手调查数据,对苏州新型农业经营主体的生产要素供给、经营活动、经营绩效进行实证分析。

1 调查方法和数据来源

该研究所用数据主要来自对新型农业经营主体的问卷调查。根据研究需要,分别设计了针对专业合作社、家庭农场、农业专业大户问卷,每种问卷涵盖3个部分内容。第一部分是被调查者的人口社会统计学特征,包括性别、年龄、身份(党员、乡镇干部等)、经历、受教育程度等;第二部分是新型农业经营主体的经营行为,包括经营规模(面积)、要素供给、主导产业、销售渠道、新技术新品种应用情况、经营机制等;第三部分是新型农业经营主体的经营绩效(总收入、总成本、净收益等)。第二、三部分主要采用李克特5点量表(Likert-5 scale)形式。

在完成初始问卷之后,笔者征求了农业经济领域、政府相关部门(农委、科技局)主管农业园区领导、农业园区管理人员等专家意见和预调查,以测试被调查者能否正确理解题项,以及题项设计能否有效地实现调查目的,并根据专家建议和预调查结果,对问卷进行必要修改。正式调查共发放365份问卷,回收343份,剔除遗漏关键信息及数据明显不合常理的问卷后,获取有效问卷325份,问卷有效率为94.8%。

除通过调查问卷收集数据外,课题组还实地参观考察了十余家新型农业经营主体,并与有关市、区(张家港、吴江区)农办领导和新型经营主体负责人进行了深度访谈,由此收集了大量的第一手资料。

2 苏州新型农业经营主体的要素供给行为分析

2.1 土地要素

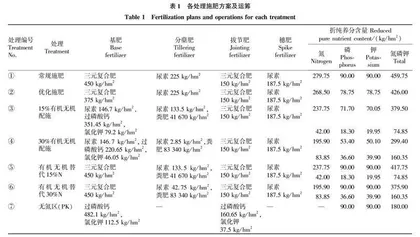

表1数据表明,专业大户、家庭农场的平均经营土地面积分别14.85、13.6 hm2。相对而言农民专业合作社的土地经营规模要比前两者大很多,达到76.4 hm2。调查数据显示,专业大户租赁的土地面积占总经营面积的98%;家庭农场租赁比例为99%;农民专业合作社为87%[3-4]。由此可见通过培育和发展新型农业经营主体,实现了农地经营权有序高效流转,促进了农地向新型农业经营主体集中,实现了农业适度规模经营。

2.2 资金要素

调查数据(表2)显示,89.1%新型农业经营主体的资金来源渠道为自有资金,32.5%新型农业经营主体以政府补贴或扶持资金作为资金来源渠道之一,23.8%新型农业经营主体从金融机构贷款,还有17.5%新型农业经营主体以个人或单位借款作为资金来源渠道之一。这意味着,苏州新型农业经营主体的资金来源以自有资金为主,外部融资渠道不够畅通,尤其从金融机构贷款比较困难,存在筹资渠道单一,信贷需求无法有效满足等问题,这一定程度上制约了发展规模[3]。

值得指出的是,政府补贴或扶持资金已成为新型农业经营主体重要的资金来源渠道之一,32.5%新型农业经营主体曾获得政府补贴或扶持资金,这个比例已超过了通过金融机构融资的比例(23.8%)。这表明近几年政府对新型农业经营主体的扶持力度较大。但是政府对各类新型农业经营主体扶持力度存在不平衡,43.4%农民专业合作社获得政府补贴或扶持资金,而获得政府补贴或扶持资金的专业大户和家庭农场比例分别只有24.3%和27.5%,这表明政府的重点扶持对象为农民专业合作社[3]。

2.3 劳动力要素

就短期工雇佣来说(表3),短期工平均日工资大致为110~130元,平均每个专业大户、家庭农场和农民专业合作社雇佣短期工的总工时分别为244、366和638工日。从绝对数来看,专业合作社雇佣的短期工数量最多。就长期工雇佣而言,长期工月工资2 420~2 830元,农民专业合作社平均雇佣长期工人数为35人,专业大户和家庭农场平均雇佣2.9名和2.3名长期工。值得注意的是,从支付的短期工总费用与长期工总费用的比例可以看出,农民专业合作社倾向于雇佣长期工,而家庭农场更倾向于雇佣短期工。这与经营规模有关,农民专业合作社经营规模要比专业大户、家庭农场大得多。据调查,农民专业合作社平均经营规模是专业大户、家庭农场5倍以上(表1)。为此农民专业合作通常拥有自己的农业生产机械和设施,譬如联合收割机等,为保证自己的正常生产,需要长期雇佣农机操作员,同时也可对专业大户、家庭农场等提供农机服务[3-4]。

3 苏州新型农业经营主体的经营行为分析

3.1 销售渠道

调查数据显示(表4),苏州新型农业经营主体的销售渠道以批发市场、粮站和粮管所收购等传统渠道为主,两者占比分别为40.4%和31.0%,合计71.4%。访谈中发现,以种植粮食作物为主的专业大户、专业合作社,其产品(稻谷、小麦等)主要销售给粮站和粮管所。家庭农场和部分专业合作社则以种植蔬菜、水果为主,其销售渠道主要是批发市场。其他销售渠道包括专业合作社、下游加工企业、自有专卖店、集团客户、客商上门、超市,占比分别为17.2%、12.9%、12.2%、11.6%、10.3%、6.6%[ 3-4]。由此可见,苏州新型农业经营主体存在销售渠道单一,“农超对接”“农校对接”“农企对接”“农市对接”等新型渠道开发不够的问题。

3.2 品牌建设和质量认证

在品牌建设方面,调查数据显示,10.4%的专业大户创建了自己商标,但持有市级以上知名商标的专业大户不足5.0%。持有自己商标的家庭农场比例明显高于专业大户达到31.5%,而持有市级以上知名商标的家庭农场也只占11.0%。持有自己商标的农民专业合作比例也达到30.8%,而拥有市级以上知名商标的农民专业合作社同样也只占12.7%[ 3-4]。

在农产品质量认证方面,调查数据(表5)表明,1/3的新型农业经营主体办理了产品质量认证,其中大多数只办理了无公害产品认证(67.6%)和绿色产品认证(50.9%),办理有机产品认证的新型农业经营主体仅占13.0%。不同类型经营主体产品质量认证的比例也有较明显差别。48.4%的农民专业合作社办理了产品质量认证,而办理了产品质量认证的专业大户和家庭农场仅分别占25.2%和24.2%。

以上分析表明,总体上苏州新型农业经营主体对品牌建设、产品质量认证还不够重视。相对而言,农民专业合作社在品牌建设和产品质量认证方面,走在新型农业经营主体的前列。这与农民专业合作社经营规模较大、规模效应显著有关。

3.3 产业结构

调查结果显示,绝大部分(79.2%)专业大户的经营产业主要为粮食作物,从事其他产业的大户比例仅为20.0%。专门从事粮食作物的家庭农场的比例也高达58.6%,专门从事经济作物和养殖业经营的家庭农场占比分别为12.6%和17.3%。相对而言,专业合作社在养殖业和经济作物种植方面参与程度相对较高。总体来看,目前苏州新型农业经营主体以粮食种植为主,产业结构较单一,产业层次较低,有待进一步调整优化[3-4]。