不同基质配方对白参菌栽培的影响

作者: 马吉平 王赟萍 王素贞 肖银润 熊小文 钟国祥 张诚

摘要 [目的] 研究不同基质配方对白参菌栽培的影响。[方法]设计不同配方,研究白参菌在不同栽培配方中的生物学特性和品质。[结果]利用杂木屑30%、棉籽壳50%、玉米粉8%,麦麸 10%、过磷酸钙1%,石膏粉 1%的配方栽培白参菌,菌丝满袋时间最短(19.0 d),菌丝生长速率也最快,达8.20 mm/d,生物学效率达44.57%。[结论]该研究可为白参菌的栽培提供科学依据。

关键词 白参菌;基质配方;食用菌;栽培

中图分类号 S 646 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)02-0044-02

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.02.011

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Effects of Different Matrix Formulas on the Cultivation of Schizophyllum commune

MA Ji-ping ,WANG Yun-ping, WANG Su-zhen et al

(Institute of Applied Agricultural Microorganism, Jiangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanchang, Jiangxi 330200)

Abstract [Objective]To explore effects of different matrix formulas on the cultivation of Schizophyllum commune. [Method] Different formulas were designed to study the biological characteristics and quality of Schizophyllum commune in different cultivation formulas. [Result] Using the formula of 30% wood chips, 50% cottonseed hulls, 8% corn flour, 10% wheat bran, 1% calcium superphosphate, and 1% gypsum powder to cultivate S. commune,the time of full bag of hypha was the shortest (19 days), the growth rate of hypha was the fastest (8.20 mm/d), and the biological efficiency reached 44.57%. [Conclusion] The research results could provide theoretical basis for the cultivation of Schizophyllum commune.

Key words Schizophyllum commune;Matrix formulas;Edible fungi;Cultivation

白参菌(Schizophyllum commune Fr.)隶属于担子菌亚门、层菌纲、无隔子菌亚纲、伞菌目、裂褶菌科、裂褶菌属[1],别名树花、裂褶菌、白花、八担柴、鸡毛菌子、鸡冠菌等,是一种食药兼用的大型真菌。因其质嫩味美,有特殊的浓郁香味,性平,其食用、药用价值得到人们广泛的认可。白参菌中含有多种活性成分,现已分离出来的有裂褶菌多糖(SPG)、苹果酸、氨基酸、裂褶菌素(白参菌孢外多糖)等。1994年,胡德群等[2]从白参菌组织培养发酵代谢产物中提取、纯化出多糖(SP1和SP2)。赵琪等[3]研究表明,白参菌菌丝体裂褶菌制素的回收率可达0.24%。白参菌的粗酶提取液中含有纤维素酶、纤维二糖脱氢酶、聚木糖酶、酯酶、锰过氧化物酶等[4-5]被广泛应用于食品、医药工业及生物化学等领域。

白参菌具有重要的营养价值,而栽培配方是影响白参菌产量的重要因素,为此,笔者设计了4个配方,对白参菌菌丝和子实体生长情况进行了比较,研究不同基质配方对白参菌栽培的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试菌种。

白参菌菌株BS 由江西省农业科学院农业应用微生物研究所保藏。

1.1.2 培养基。

母种培养基(PDA):马铃薯200.0 g、葡萄糖20.0 g,琼脂18.0 g,KH2PO43.0 g,MgSO4 1.5 g,加水1 L。

原种培养基:棉籽壳60%,木屑23%,麦麸15%,石灰1%,石膏1%。

栽培种培养基:棉籽壳 50%,杂木屑 30%,玉米粉 8%,麦麸 10%,石膏粉 1%,碳酸钙 1%。

1.2 试验方法

配方1:杂木屑 80%,玉米粉8%,麦麸 10%,过磷酸钙1%,石膏粉 1%,含水量 65%,灭菌前 pH 6.5~7.0(以下同)。

配方2:杂木屑 60%,棉籽壳20%,玉米粉8%,麦麸 10%,过磷酸钙1%,石膏粉 1%。

配方3:杂木屑30%,棉籽壳50%,玉米粉8%,麦麸 10%,过磷酸钙1%,石膏粉 1%。

配方4:棉籽壳80%,玉米粉8%,麦麸10%,过磷酸钙1%,石膏粉 1%。

木屑用专用腐熟剂堆积发酵2 d,各种材料选取无霉变无害虫的新鲜料。按上述不同配方称料,搅拌均匀,培养料中加水至含水量60%,采用15 cm×30 cm×0.03 cm聚乙烯塑料袋装袋,高压灭菌3 h后冷却至30℃后接种,置于20℃条件下发菌和出菇,比较各配方菌丝生长和产量情况。

1.3 数据处理

所有试验进行3次重复,数据为3 次重复的平均值,用Excel、Stst2软件进行数据处理,统计分析参考金益[6]的方法。

2 结果与分析

2.1 不同配方白参菌的菌丝生长速率

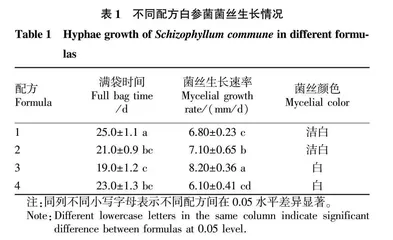

不同配方白参菌菌棒的菌丝生长速率试验结果表明,配方3的菌丝满袋时间最短,为19 d,菌丝生长速率也最快,达8.2 mm/d,与纯用木屑的配方1相比差异显著。整体来看,各配方的菌丝生长速率为配方4<配方1<配方2<配方3。可见配料中加入50%的棉籽壳有利于白参菌菌丝生长,培养料中加入过量的棉籽壳(80%)不利于白参菌菌丝的生长(表1)。

2.2 不同配方对白参菌子实体农艺性状和生物学效率的影响 不同配方对白参菌子实体农艺性状和生物学效率的影响见表2。由表2可知,配方4的白参菌菌盖直径显著小于其他3个配方,配方3的菌盖直径最大,达34.95 mm。添加棉籽壳的配方2和3的菌盖厚度小于配方1;与配1相比,配方2和3的菌盖直径略大,配方4的菌盖直径小于配方1。

不同配方的生物学效率为配方4<配方1<配方2<配方3,其中配方3的生物学效率最高,比配方1高5.3百分点(表2)。随着棉籽壳比例的增加,其生物学效率降低,说明加入适量的棉籽壳有利于白参菌的生长。

2.3 不同配方对鲜白参菌中营养元素及氨基酸的影响

不同处理对鲜白参菌中营养元素及氨基酸的影响见表3。由表3可知,白参菌子实体的粗蛋白含量比粗多糖、总氨基酸含量高,说明原料基质中的碳、氮比会影响白参菌子实体粗多糖和氨基酸含量。随着棉籽壳比例的增加,白参菌生长过程中粗多糖和灰分含量高于配方 配方3的粗多糖含量最高,为8.2 g/kg,比配方1高39%;配方2的蛋氨酸和酪氨酸含量比其他处理高。

3 结论与讨论

该研究通过不同栽培配方对白参菌菌丝生长、子实体农艺性状和生物学效率以及营养成分进行了探讨,结果表明,不同栽培配方对白参菌菌丝、子实体生长有较明显的影响。任何一个优良的食用菌菌种只有在适宜的生长条件下生理代谢活动才能正常进行,生长条件中最基本的是培养基质,而营养基质中,最基本的是碳源和氮源[7],陈文强等[8]研究了影响白参菌菌丝生长的碳源、氮源和碳氮比,发现白参菌菌丝生长的最适碳源是葡萄糖,最适氮源是蛋白胨,最适碳氮比是40∶1。张伟等[9]以玉米和黄豆培养基为主料,榴莲粉为辅料,在基质碳氮比为20∶1的情况下,对白参菌菌丝体进行培养,发现菌丝浓密洁白、长势优良、形态优异、生长速率快。张玉洁等[10]利用玉米芯、甘蔗渣和本地巴西菇产业产生的大量废渣作为原料,研究栽培白参菌的技术要点,发现利用40% 的巴西菇菌渣替代30% 的麸皮用来栽培白参菌,发菌期菌丝生长很快。郝瑞芳等[11] 研究发现在供试白参菌培养料配方中,以棉籽壳为主料(棉籽壳80%,麸皮10%,豆秸8%,蔗糖1%,石膏1%)白参菌菌丝生长速度最快,子实体产量最高,生物学效率达46.1%,与其余3个供试培养料配方差异均达极显著水平。该研究利用木屑和棉籽壳配方对白参菌菌丝生长发现,50%的棉籽壳有利于白参菌菌丝生长,过量的棉籽壳(80%)不利于白参菌菌丝的生长,与郝瑞芳等[11]的研究结果出现了差异,与白参菌品种不同和其他配料不同有关。

白参菌可以利用不同种类的基质,张玉洁等[12-13]利用芦笋秸秆和木薯渣栽培白参菌,方志荣等[14]利用葡萄枝屑、桑枝屑栽培白参菌,刘云鹏[15]利用玉米秸秆种植白参菌,丰富了白参菌种植原材料来源。该研究利用传统食用菌种植原材料木屑和棉籽壳种植白参菌,材料来源稳定,得到了一个产量较好的配方,说明棉籽壳是栽培白参菌的良好原料。

参考文献

[1] 卯晓岚.中国大型真菌[M].郑州:河南科学技术出版社,2000.

[2] 胡德群,胡鸣,骆兰,等.裂褶菌多糖的研究[J].重庆中草药研究,1994(36):21-23.

[3] 赵琪,袁理春,李荣春.裂褶菌研究进展[J].食用菌学报,2004,11(1):59-63.

[4] 方靖,刘稳,高培基.裂褶菌产纤维二糖脱氢酶条件优化及部分酶学性质研究[J].菌物系统,2000,19(1):107-110.

[5] KOLENOV K,VRANSK M,BIELY P.Purification and characterization of two minor endo-β- 4-xylanases of Schizophyllum commune[J].Enzyme and microbial technology,2005,36(7):903-910.

[6] 金益.试验设计与统计分析[M].北京:中国农业出版社,2007.

[7] 陈文强,周选围,邓百万.姬松茸母种培养基筛选研究初报[J].食用菌学报,2002,9(2):31-34.

[8] 陈文强,邓百万,彭浩.碳源和氮源对裂褶菌菌丝生长影响的研究[J].中国食用菌,2004,23(6):16-18.

[9] 张伟,任怡莲,葛谦,等.不同基质配方对裂褶菌菌丝生长影响研究[J].食品研究与开发,2022,43(5):130-133.

[10] 张玉洁,肖兴丽,刘长古,等.巴西菇废料栽培裂褶菌研究[J].文山学院学报,2017,30(3):10-11.

[11] 郝瑞芳,李荣春.不同配方培养料栽培裂褶菌的试验[J].食用菌,2007,29(2):25-26.

[12] 张玉洁,李洪超,肖兴丽,等.利用芦笋秸秆栽培裂褶菌[J].食用菌学报,2017,24(2):24-26.

[13] 张玉洁,王祯元.利用木薯渣栽培白参菌[J].文山学院学报,2018,31(3):10-12.

[14] 方志荣,林静,清源,等.利用葡萄枝屑、桑枝屑栽培白参菌、秀珍菇的研究[J].四川农业科技,2021(10):20-25.

[15] 刘云鹏.裂褶菌对玉米秸秆木质纤维素的降解及应用研究[D].长春:吉林农业大学,2017.