华南地区红树林现状及碳汇研究进展

作者: 韩梦梦 高育慧 罗炘武 粟春青 宫彦章 郑卫国

摘要 随着国家对红树林资源的重视与相关政策的施行,近年来红树林湿地生态系统得到了有效保护与恢复。我国红树林湿地生态系统主要分布在广东、广西、海南、福建等省份,通常分布在有一定程度潮汐浸淹的港湾或河口湾内;华南地区共计有红树植物20科38种,其中海南省红树林涵盖了全国所有红树植物种类;红树林作为典型的滨海湿地“蓝碳”,在固碳、储碳方面发挥着不可替代的作用,其碳储量及碳汇能力与植物种类、温度、空气CO2浓度、海水盐度和土壤理化性质等因素息息相关。研究红树林在华南地区的分布及其碳汇功能机制,以期对红树林湿地生态系统的保护与合理利用提供更有力的理论支持。

关键词 红树林;碳汇;碳储量;碳中和;华南地区

中图分类号 X171;S718.5 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)03-0010-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.03.002

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research Progress on Current Situation and Carbon Sink of Mangrove in South China

HAN Meng meng, GAO Yu hui, LUO Xin wu et al

(Guangdong Wenke Green Technology Co., Ltd., Shenzhen, Guangdong 518111)

Abstract With the increasing attention of the country to mangrove resources and the implementation of relevant policies, the mangrove wetland ecosystem has been effectively protected and restored in recent years. The mangrove wetland ecosystem in China is mainly distributed in provinces such as Guangdong, Guangxi, Hainan, and Fujian, usually in harbors or estuaries with a certain degree of tidal flooding. There are a total of 20 families and 38 species of mangrove plants in South China, among which the mangrove forests in Hainan Province cover all mangrove plant species in the country. As a typical coastal wetland “blue carbon”, mangroves play an irreplaceable role in carbon sequestration and storage. Their carbon storage and sink capacity are closely related to factors such as plant species, temperature, air CO2 concentration, seawater salinity, and soil physicochemical properties.This review aims to provide stronger theoretical support for the protection and rational utilization of mangrove wetland ecosystems by studying the distribution and carbon sink function mechanism of mangroves in South China.

Key words Mangrove;Carbon sink;Carbon stock;Carbon neutrality;South China

基金项目 深圳市科技计划项目“专 2019N038 海绵城市生态减污技术研究及示范”项目(KCXFZ202002011006491)。

作者简介 韩梦梦(1995—),女,湖南常德人,硕士,从事海绵城市与生态修复研究。

*通信作者,高级工程师,硕士,从事海绵城市与生态修复研究。

收稿日期 2024-07-18;修回日期 2024-08-06

近年来,化石燃料燃烧、土地利用变化等人类活动的干扰使得大气CO2浓度不断升高,全球变暖正以前所未有的速度加剧。2021年召开的全国“两会”明确提出了我国将在2030年实现“碳达峰”,并争取在2060年前努力实现“碳中和”,而实现碳中和的主要途径包括减少碳排放和增加自然生态系统的碳汇能力[1]。2009年,“蓝碳”这一概念被提出,伴随着人们对海洋生态系统碳价值认识的深化,“蓝碳”逐渐受到学术界的关注[2]。

滨海湿地作为陆地和海洋生态系统之间的复杂自然综合体,被认为是应对全球变暖的有效“蓝碳”[3]。滨海湿地“蓝碳”一般是指红树林、海草床和盐沼湿地固定的碳,其碳埋藏速率是成熟热带森林的几十倍[4]。其中,红树林生态系统的碳汇能力最强,我国红树林的碳储量和碳埋藏速率分别为(6.3±0.6)Tg和(2.26±0.39)×102 g/(m2·a)[5]。红树林是分布于热带和亚热带地区潮间带的耐盐性潮滩湿地木本植物群落,主要由常绿灌木或乔木构成,其作为典型的滨海湿地“蓝碳”,在全球碳平衡中占有举足轻重的地位[6]。此外,红树林湿地在净化环境、抗风消浪、固岸护堤中扮演重要角色,还是鱼虾、螃蟹和其他生物的栖息地,提供着重要的生态系统服务功能[7]。

我国的红树林湿地生态系统主要分布在广东、广西、海南、福建等华南地区沿海水域[8],了解我国华南地区的红树林面积及红树植物分布现状,总结红树林湿地碳汇功能及其研究方法,明确各种因素对其碳汇能力的影响,对我国华南地区红树林湿地生态系统的建设和保护具有重要意义,同时也为实现“碳中和”目标提供科学依据和决策参考。

1 华南地区红树林现状

1.1 华南地区红树林面积及分布情况

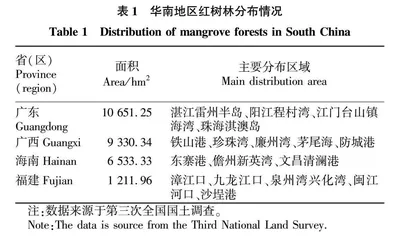

红树林面积通常是指被红树林植物覆盖的潮滩面积[9]。根据第三次全国国土调查数据,我国红树林总面积已达2.71×104 hm2,主要分布在广东、广西、海南、福建等省(区)。

华南地区各省(区)红树林面积总体上呈现先减少后增加的趋势。根据《广东省红树林资源调查报告(2020年)》,1981年广东红树林面积约为1.8×104 hm2,20世纪90年代初期约1.5×104 hm2,至2001年下降至1.0×104 hm2[10],2023年广东红树林总面积约为10 651.25 hm2,占全国红树林总面积39.3%,位居全国第一(表1)。新中国成立初期,广西红树林面积约为1.59×104 hm2,20世纪90年代初期约7 430.10 hm2,至2010年减少至7 054.30 hm2[11],2023年广西红树林面积约为9 330.34 hm2,仅次于广东。20世纪50年代中期,海南红树林总面积约1.25×104 hm2[12],2010和2018年分别下降至3 931.00和3 666.00 hm2[13],2023年海南红树林面积约为6 533.33 hm2。1965年福建红树林面积约为719.00 hm2[14],1979年减少到302.00 hm2,2006年增加到672.12 hm2,而后在2018年达到1 019.35 hm2[15],2023年福建红树林面积约为1 211.96 hm2。

研究表明,红树植物的生长离不开周期性的潮水浸淹,因此,红树林通常分布在有一定程度潮汐浸淹的港湾或河口湾内[16]。如广东省的湛江雷州半岛、阳江程村湾、江门台山镇海湾和珠海淇澳岛[17],广西壮族自治区的铁山港、珍珠湾、廉州湾、茅尾海和防城港[18],海南省的东寨港、儋州新英湾和文昌清澜港[19],福建省的漳江口、九龙江口、泉州湾、沙埕港等[15]。

1.2 华南地区红树林植物种类组成

红树林主要由以红树科为主体的常绿乔木或灌木组成,在我国呈现出由南向北逐渐减少的趋势[20]。据统计,我国的红树植物共计20科38种,包括真红树植物11科26种和半红树植物10科12种[21-22]。

我国华南地区的真红树植物种类及分布情况见表2[22]。由表2可知,海南省的真红树植物种类最为丰富,拥有全国所有真红树植物种类,以红海榄、白骨壤、海莲、榄李和无瓣海桑为主要建群种和优势种[21];广东省真红树植物共计8科15种,占全国真红树植物种类的58.00%,其中白骨壤、桐花树、秋茄和无瓣海桑4种红树植物占红树林树种总面积的96.72%[17]。广西地区主要分布11种真红树植物,以桐花树、白骨壤、秋茄、无瓣海桑、红海榄和木榄为优势种,其中桐花树和白骨壤分布面积最大,共占红树林湿地总面积的92.09%[23]。福建省主要分布11种真红树植物,以秋茄、桐花树、白骨壤为主要优势种[24]。

2 红树林湿地的碳汇能力及碳储量

2.1 红树林湿地的碳储量

红树林湿地生态系统具有很高的碳捕获和碳固存能力,其内在原因是红树植物的地下部分长期处于水淹状态,使得红树凋落物在厌氧环境中分解速率减缓,外在原因是红树植物能够将海洋中的颗粒态和溶解态碳固定并沉积。研究表明,红树林碳捕获量为195 Tg/(m2·a),碳固存量为168 g/(m2·a)[25]。

红树林湿地植被碳储量具有随纬度降低而升高的特点,已有研究表明,赤道地区红树林湿地植被碳储量最高,分布在赤道周围的红树林碳储量约占全球红树林碳储量的70%[26]。产生这一现象的原因主要有两点,一是这些地区优越的水热环境使得红树林植被生产力较高,二是植物地下根系周转较为缓慢导致的高沉积速率和低分解速率,使得红树林湿地生态系统具有较高的固碳能力[27]。海南省三亚河红树林有林地面积67.14 hm2,植被生物量为2.86×103 t,红树林湿地总碳储量为2.87×104 t,固碳潜力巨大[28]。李畅等[29]利用InVEST模型对广西红树林进行研究,估算出湿地总碳储量为6.47×105 t。这些研究进一步证实了红树林湿地生态系统以其极高的碳储量,对促进全球碳循环有着不可忽视的作用。