任城区失地女性再就业影响因素研究——基于Logistic模型的分析

作者: 刘田田

摘要 随着中国工业化和城市化的快速发展,大量农业用地转化为非农业用地,导致出现了一个特殊群体——失地农民。特别是在当前社会背景下,相较于男性,失地女性不仅面临着社会排斥的困境,还时常遭遇企业中的性别歧视等问题。选取济宁市任城区的失地女性作为研究对象,运用二元Logistic回归方法,深入剖析影响她们再就业的关键因素。结果显示,失地女性再就业主要受是否拥有非农业技能、人际交往能力、参加就业培训或宣传活动等因素的影响。因此,需要在社会、政府、家庭以及个人等各个层面,采取一系列有针对性的扶持措施,促进失地女性再就业并提升其就业质量。

关键词 城镇化;失地女性;再就业

中图分类号 F 249.2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)03-0251-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.03.050

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on the Influence Factors of Re employment of Landless Women in Rencheng District—Analysis Based on Logistic Modeling

LIU Tian tian

(College of Economics and Management, Zhejiang Ocean University, Zhoushan, Zhejiang 316022)

Abstract With the rapid development of industrialization and urbanization in China, a large amount of agricultural land has been converted into non agricultural land, leading to the emergence of a special group of landless farmers. Especially in the current social context, compared with men, landless women not only face the dilemma of social exclusion, but also often encounter problems such as gender discrimination in enterprises. In this paper, landless women in Rencheng District, Jining City, are selected as the research object, and the binary Logistic regression method is used to analyze the key factors affecting their re employment. The results show that the re employment of landless women is mainly affected by whether they possess non agricultural skills, the strength of their interpersonal skills, and their participation in employment training or publicity activities. Therefore, it is necessary to adopt a series of targeted support measures at the social, governmental, family and individual levels to promote the re employment of landless women and enhance the quality of their employment.

Key words Urbanization;Landless women;Re employment

基金项目 舟山市社会科学 2023 年度规划课题(ZXSK2023022)。

作者简介 刘田田(1997—),女,山东菏泽人,硕士研究生,研究方向:农业经济与政策。

收稿日期 2024-03-28;修回日期 2024-05-06

土地是农民赖以生存的基本生产资料,承载着满足其基本生活需求的重要功能,但改革开放40年来,随着我国新型城镇化的快速发展,部分耕地被逐步转化为工业园区、公共基础设施、住宅小区、大学城等建设用地,导致失地农民数量不断增加[1]。2024年中央一号文件强调了农村劳动力就业问题的紧迫性,文件中明确指出,应当拓宽农村劳动力的就业渠道,通过强化农民工的职业技能培训,推广具有针对性的定向、定岗培训模式,为大龄农民工提供坚实的就业支持。与此同时,党的二十大报告也着重提出了对灵活就业以及新型就业形态劳动者权益保障的重要性。根据学者研究,中国目前约1亿失地农民,他们在失去土地后,虽然得到了一定数额的经济补偿,从而摆脱了传统农业劳动的束缚,并逐渐向城镇劳动力市场转移。然而,这一就业转变过程往往是自发的,缺乏政府层面的有效引导与系统规划。因此,政府应当在这一过程中扮演更为积极的角色,为农民的就业转型提供明确的方向和支持,确保他们在新的工作领域中能够稳定就业,实现个人价值和社会发展的双赢。同时,在就业保障方面的供给与需求之间存在着显著的不平衡,这引发了一系列复杂的社会问题[2]。

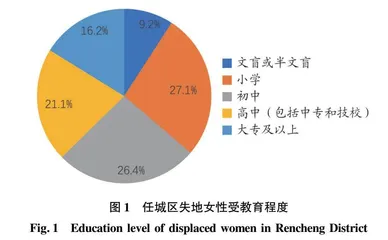

济宁市任城区目前也面临失地农民再就业问题,为了推动中心城区的棚户区改造工作,济宁市人民政府自2016年起大力实施改造计划,旨在深化城市更新、提升城市功能品质。然而,这一举措也导致了失地农民数量的增加。据相关统计数据,2022年任城区城镇化率达到了80.61%,相比2012年底提升了12.35百分点,这显示出任城区城镇化水平较高,同时也反映出失地农民群体较为庞大。因此,以任城区失地农民为研究对象,深入研究济宁市失地农民问题具有重要意义。截至2023年底,任城区政府已成功完成了544个村庄的整体改造工作。然而,这一进程也带来了农民收入的下降,对城区的经济发展构成了一定的威胁。其中,失地女性作为失地农民中的一个特殊且脆弱的群体,由于年龄、文化程度以及性别歧视等多重社会因素的制约,在竞争激烈的劳动力市场中难以找到合适的工作,进而处于弱势地位。这不仅导致她们面临着失地、失业和生活困难的困境,也使得开展失地女性再就业问题研究显得尤为重要和迫切。

1 相关文献回顾

国外专门针对失地女性再就业的研究虽然相对较少,但其在就业理论、社会保障、征地政策以及农村剩余劳动力转移等方面的研究,对于我国解决失地农民再就业问题,特别是失地女性再就业问题,仍具有宝贵的借鉴作用。在《欧洲共同体的雇员权利》一文中,Goebel[3]详细阐述了欧盟在性别平等领域的积极举措。早在1975年,欧盟便通过并推行了“平等指令”这一法令,明确要求在招聘、晋升、职业培训以及工作条件等多个方面实现男女同工同酬,从而确保女性在职场中的权益得到应有的保障。此外,欧盟还设立了妇女局,专门负责监督这一法令的实施,并管理相关专项基金的使用,以确保资金能够得到有效利用。特别是在经济衰退和高失业率时期,欧盟更加关注弱势女性群体的生活状况,Goebel[3]进一步指出,提高整体女性的受教育水平是提升女性就业能力的重要途径。早在20世纪90年代,英国便已经从理论与实证两方面对农村女性的就业议题展开了深入研究。Jo[4]明确指出,女性参与就业不仅仅是经济层面的需求和特性的体现,更关乎家庭内部的劳动分配和权力结构。此外,中央与地方政府的体制设计及相关政策,对于女性的就业状况与工作体验也起到了不可忽视的影响。

在国内学术界,关于失地女性再就业问题的研究还相对较少,缺乏全面、系统和专门的探讨。目前的研究主要集中在以下几个方面:失地女性的概念界定、社会性别视角的分析、再就业现状的剖析、再就业困难的原因分析、再就业影响因素的探讨以及相关政策的研究。该研究将以失地女性再就业的影响因素为核心议题,深入探究个人因素、家庭因素以及社会因素如何影响失地女性的再就业。

在人力资本理论中,舒尔茨阐述了人力资本的独特性质,认为其本质蕴含于劳动者之中。这种资本不仅包括劳动者的数量,更涵盖其质量,具体体现在劳动者的知识储备、技能掌握、工作能力以及健康状况上,这些因素共同构成了人力资本的价值所在。如同土地和资本等实体生产要素一样,人力资本的形成依赖于持续的投资,并在社会生产活动中扮演着不可或缺的角色。通过大量文献研究,发现参与就业培训对于失地女性来说具有显著的积极影响。这种培训不仅有助于她们拓宽视野、提升个人学识,而且在她们掌握较高的学历和专业技能后,更能够激发自信心,强化适应能力和工作效率。孙良媛等[5]研究表明,通过教育和培训的方式,都能有效地提升失地女性的就业成功率。但王轶等[6]指出,失地农民的就业选择与其所拥有的人力资本因素,如教育程度和健康状况等,存在紧密关联,但与就业培训无关。乌静[7]研究表明,对于劳动者而言,人力资本水平是决定其就业状况的核心要素。进一步提升人力资本水平,对于促进女性就业具有显著的积极作用。王永洁[8]指出受教育程度较高的女性通常具备更强的信息获取和处理能力,她们能够敏锐地捕捉工作机会,更高效地吸收新技能和新知识,这种优势使得她们更容易受到用人单位的青睐,进而获得更高的薪资待遇。

杨菊华[9]提出的家庭分工理论指出,婚姻会引导劳动力重新分配精力,以实现工作与家庭的平衡。当夫妻双方中有一方获得较高的收入时,往往会将更多的精力投入市场活动中,而另一方则可能自愿选择将更多的时间用于家庭事务,逐步减少工作时间,甚至最终选择退出劳动力市场;江波[10]的研究揭示,当夫妻双方收入均处于较低水平时,女性的就业概率会相应增大。王兆萍等[11]则指出,婚姻往往降低了适龄劳动女性的就业能力,已婚女性的薪酬普遍低于未婚女性。此外,张抗私等[12]表明生育子女会在一定程度上减少女性的劳动供给,进而降低其工资水平。石智雷等[13]进一步指出相较于城市女性,农村女性在照顾子女方面所承受的影响更为显著,这对其是否外出工作产生了较大影响。刘岚等[14]指出,社会习俗、公共政策以及传统的婚嫁制度共同织就了一张无形的网,将妇女定位为家庭照料的主要承担者。吴翠萍[15]的研究进一步揭示了,对于一些渴望就业的失地妇女而言,家庭的责任往往限制了她们的选择,使她们不得不在家庭附近的低收入、非正规劳动力市场寻找工作,以满足家庭照料的需要。张翠娥等[16]的研究指出,相较于男性,女性的就业选择更容易受到家庭压力的影响,这种压力往往将女性束缚在家庭角色上,限制了她们的职业发展。周春芳[17]的研究也强调了家务劳动、子女抚养与教育、照顾年迈父母等因素对已婚女性劳动力市场参与率的显著影响。这些研究共同指向一个不争的事实:家庭因素在很大程度上成为失地妇女再就业的决定性力量,它在无形中牵引着她们的就业选择和职业路径。