贵州雷公山国家级自然保护区新纪录种

作者: 彭彩淳 伍名渊 张夏军 叶荣欢 田洪金 陈继军 唐秀俊

摘要 为了探究贵州雷公山国家级自然保护区两栖动物生物多样性,2024年3—4月在保护区开展两栖动物多样性调查期间采集到8号掌突蟾属(Leptobrachella)成体标本,经形态学比较,确定为侗掌突蟾(Leptobrachella dong),在区内是第一次记录到该物种,为雷公山国家级自然保护区两栖动物新纪录。

关键词 新纪录;侗掌突蟾;贵州省;雷公山

中图分类号 S 759.9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)04-0067-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.04.014

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

New Record Species in Leigongshan National Nature Reserve in Guizhou Province—Leptobrachella dong

PENG Cai chun1,2,3,WU Ming yuan1,2,ZHANG Xia jun1,2 et al

(1.Leigongshan National Nature Reserve of Guizhou Province,Leishan,Guizhou 557100;2.Leigongshan Forest Ecosystem National Positioning Observation and Research Station, Guizhou Province,Leishan,Guizhou 557100;3.Guizhou Wildlife Conservation Association,Guiyang,Guizhou 550025)

Abstract In order to explore the biodiversity of amphibians in the Leigongshan National Nature Reserve of Guizhou,during the amphibian survey in Leigongshan National Nature Reserve,Guizhou Province from March to April,2024,No.8 adult specimens of Leptobrachella were collected.After phylogenetic analysis and morphological comparison with other Leptobrachella species,this is the first time this species has been recorded in the area,it was identified as Leptobrachella dong which was the new amphibian record in Leigongshan National Nature Reserve.

Key words New record;Leptobrachella dong;Guizhou Province;Leigongshan

基金项目 贵州省林业局林业科学技术研究项目“狭叶方竹繁殖及栽培实验研究”(黔林科合〔2020〕04号);2022年中央林业草原生态保护恢复资金项目(国家级自然保护区补助)“雷公山两栖爬行动物资源专项调查”(P5226002023000019)。

作者简介 彭彩淳(1996—),男,贵州剑河人,工程师,硕士,从事野生动物生态与保护管理研究。

*通信作者,高级工程师,从事森林资源保护与管理研究。

收稿日期 2024-06-11;修回日期 2024-07-24

掌突蟾属(Leptobrachella)隶属于两栖纲(Amphibian)无尾目(Anura)角蟾科(Megophryidae),广泛分布于我国南部、印度东北部、越南和马来西亚等地,主要栖息于海拔410~2 400 m的山区平缓溪流及其附近,贵州报道有分布的掌突蟾属物种 11种[1],即腹斑掌突蟾(L.ventripunctata)[2]、毕节掌突蟾(L.bijie)[3]、紫腹掌突蟾(L.purpuraventra)[3]、水城掌突蟾(L.dorsospina)[4]、赤水掌突蟾(L.chishuiensis)[5]、绥阳掌突蟾(L.suiyangensis)[6]、岜沙掌突蟾(L.bashaensis)[7]、武陵掌突蟾(L.wulingensis)[8]、金沙掌突蟾(L.jinshaensis)[9]、侗掌突蟾(L.dong)[10]、独山掌突蟾(L.dushanensis)[11]。

2024年3—4月,在贵州雷公山国家级自然保护区(以下简称“雷公山保护区”)开展两栖动物多样性调查期间,分别于区内仙女塘海拔1 547 m处的竹林溪流旁的石头上(108.197 930 8°E,26.371 385 97°N)和三湾村海拔1 167 m处的常绿灌木覆盖的岩石溪流旁的枯枝落叶下(108.128 855 4°E,26.299 561 36°N)发现并采集到8号成体掌突蟾属物种标本。经形态学比较,鉴定为侗掌突蟾,为雷公山保护区两栖动物新纪录种。笔者对其形态特征及生态习性进行了描述,同时与模式标本的部分主要形态特征进行了对比,并探讨了该种形态特征的地理变异,以期为掌突蟾属物种的生物地理学研究提供新的信息。

1 材料与方法

1.1 材料

对获取的8号成体掌突蟾属物种进行形态特征测量后,将其制成标本浸泡在 10%福尔马林溶液中,并存放于贵州雷公山国家级自然保护区管理局野生动植物标本室。

1.2 形态鉴定与测量

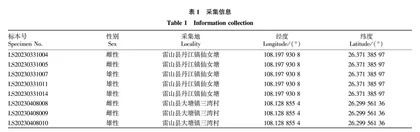

标本的形态鉴定依据标准为《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》[12];使用电子游标卡尺(无锡锡工量具有限公司;量程 200 mm,精度 0.1 mm)对雷公山掌突蟾标本的14项形态特征进行测量。形态测量依据《中国两栖动物检索及图鉴》[13],并记录相关数据(表1)。

2 结果与分析

2.1 形态特征

在雷公山保护区境内采集到8号掌突蟾标本,雌雄比为1∶1(表1),比较了雷公山掌突蟾标本和文献所列掌突蟾属物种的形态鉴定特征(图1),发现该研究采集的标本形态特征与侗掌突蟾模式产地标本相近:雄性头体长31.6~34.9 mm[(33.2 ± 1.4) mm,n=4],雌性头体长28.4~43.1 mm[(36.0 ± 7.0) mm,n=4],其他部位度量见表 2。

侗掌突蟾体背和四肢背面呈现黄褐色,两眼睑间具明显的倒“▼”形黑色斑纹,连接至腋窝间的深色“W”形标记,背部皮肤有细小疣粒或短脊;鼻孔和眼间、眼下以及鼓膜上脊下均有一黑色标记;腹外侧腺在体侧形成明显的白色线状斑,体侧纵向分布有两排不规则的黑色斑纹;胸腹面米白色,腹外侧有明显的棕色斑点;喉部和四肢腹面粉红色,边缘具乳白色斑点,喉部斑点集中分布于下颌前端;腹部米白色,腹外侧有明显的棕色斑点;瞳孔纵置,虹膜两色上部铜色,下部银色。雌性头长小于头宽,雄性头长大于头宽,吻部略突出于下唇;鼻间距均长于眶间距,与模式产地特征相符。趾间具蹼迹,侗掌突蟾具有掌突蟾属其他物种所不具有的一个明显形态特征,即趾侧缘膜宽,这是该物种鉴别的主要特征之一。同时,侗掌突蟾具有双声囔,这与大多数掌突蟾属物种不同。

2.2 生境描述

根据笔者在雷公山保护区采集到的8只侗掌突蟾标本生境特征,目前发现雷公山保护区境内的侗掌突蟾生活于仙女塘、三湾村周边溪流中;在雷公山保护区内主要分布于海拔1 100~1 600 m的山溪附近,周围湿度较高,人为干扰强度较低(图1G)。溪流两侧植被类型多以竹林为主,其余草本主要为凤仙花属(Impatiens)、冷水花属(Pilea)和楼梯草属(Elatostema)植物,与其同域分布的两栖动物有雷山髭蟾(Leptobrachium leishanense)、中华湍蛙(Amolops sinensis)、雷山琴蛙(Nidirana leishanensis)、岜沙掌突蟾(L.bashaensis)、棘腹蛙(Quasipaa boulengeri)、棘指角蟾(Boulenophrys spinata)、龙胜臭蛙(Odorrana lungshengensis)、华西蟾蜍(Bufo andrewsi)、尾斑瘰螈(Paramesotriton caudopunctatus)和瑶山肥螈(Pachytriton inexpectatus)等物种。

3 讨论

目前雷公山保护区境内共记录到掌突蟾属物种共有3种,即武陵掌突蟾、岜沙掌突蟾、侗掌突蟾。参照刘京等[8]对贵州地区武陵掌突蟾的叙述,武陵掌突蟾(雄性头体长31.0 mm,雌性头体长32.2 mm)较侗掌突蟾小;武陵掌突蟾吻背部有不明显的“Y”形斑纹,而侗掌突蟾两眼睑间有明显的倒“▼”形黑色斑纹,连接至腋窝间的深色“W”形标记;武陵掌突蟾背部皮肤粗糙,有稀疏的大疣粒,侗掌突蟾背部皮肤有细小疣粒或短脊;武陵掌突蟾为单声囔,分布海拔较高,而侗掌突蟾为双声囔,海拔分布相对较低。参照Lyu 等[7]对岜沙掌突蟾的形态叙述,岜沙掌突蟾个体(头体长平均25.26 mm)相对于侗掌突蟾小,眼间具深棕色倒三角形斑,侗掌突蟾同样具有该特点;岜沙掌突蟾背部细小疣粒多呈红色,而侗掌突蟾背部细小疣粒多呈浅灰色或肉色;岜沙掌突蟾分布的海拔区域相对于侗掌突蟾更低;岜沙掌突蟾具有单声囔。

侗掌突蟾的模式产地为湖南遂宁[10],此前仅在该蛙的模式产地和贵州荔波有分布记录,该研究基于形态比较确定该物种也分布于贵州雷公山国家级自然保护区。沈拓[14]在贵州10种掌突蟾属物种研究结果显示,同一物种在不同区域因环境因素的不同而呈现出一定的形态差异,这一差异现象在研究贵州地区其他6种掌突蟾属物种时也有所印证[15]。该研究采集到掌突蟾标本整体上与模式产地的标本形态特征相同,但也有部分特征与其模式产地存在差异,例如模式产地的侗掌突蟾标本雌雄个体头长均小于头宽,而该研究采集到雄性侗掌突蟾标本的头长均值略微大于头宽,再如采集到的侗掌突蟾标本手长、足长百分比均略微大于模式标本。这可能由长期的地理隔离或因2个产地标本数量相对有限造成认识的局限,使两者在形态上存在着一定异同,这还有待进一步研究证实,同时也为加强侗掌突蟾物种的生态学研究及其物种多样性保护奠定了基础。