基于学科融合的新型职业农民高职培养模式探析

作者: 徐冲 李向群 马巍

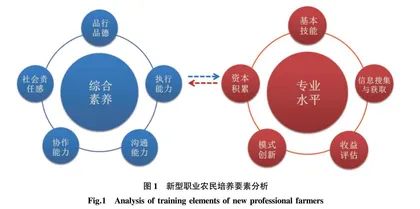

摘要 我国目前新型职业农民培养的职业教育发展仍存在诸多问题,主要表现为基础建设规模小,能力弱,培养模式不灵活等。发展农村职业教育是职业教育改革过程中必须坚持的道路,涉农专业课程是培养关键环节,针对现状,高职院校需建立成熟的、科学合理的新型职业农民职业教育培养模式,从而为完善职业农民培养体系,培养出更多的新型职业农民,实现新型职业农民培养研究从“探知”向“务实”拓展的目标。

关键词 新型职业农民;高职教育;学科融合;乡村振兴;培养模式

中图分类号 S-01 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2025)04-0262-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.04.055

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Exploration on the New Vocational Training Model of Professional Farmers Based on Multidisciplinary Integration

XU Chong1,LI Xiang qun1,MA Wei2

(1.Jilin Engineering Vocational College,Siping,Jilin 136001;2.Rice Research Institute,Jilin Academy of Agricultural Sciences,Gongzhuling,Jilin 136100)

Abstract At present,there are still many problems in the vocational education development of new professional farmer training in China,such as small scale of basic construction,weak ability and inflexibility of training model.The development of rural vocational education is the road that must be adhere to in the process of vocational education reform,and agriculture related professional courses are the key link of training.In view of the current situation,higher vocational colleges need to establish a mature,scientific and reasonable new professional farmer vocational education training model,so as to improve the professional farmer training system and train more new professional farmers.To achieve the goal of expanding the research on new professional farmer training from “exploration” to “practical”.

Key words New professional farmers;Higher vocational education;Integration of disciplines;Rural revitalization;Model of cultivation

基金项目 吉林省教育厅“黑土粮仓”科技会战“揭榜挂帅”科研项目(JJKH20241119HT)。

作者简介 徐冲(1988—),男,吉林四平人,讲师,硕士,从事农业资源与环境研究。*通信作者,副研究员,硕士,从事农业资源与环境研究。

收稿日期 2024-02-23

实现社会主义现代化强国的基础在于农业的强大,必须首先提升农业的实力,因为只有农业强大了,国家才能变得强大。高质量发展的实现,必须推进具有中国特色的农业和农村现代化建设。习近平总书记在二十大报告中就“加快建设农业强国”做出战略部署,具有高素质和专业化特质的农业人才是推进农业农村现代化的充分条件,并强调应强化农业科技和装备职称,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。2024年中央一号文件的发布,进一步锚定建设农业强国目标,聚焦推进乡村全面振兴的主题,其中壮大乡村人才队伍,强化农业科技人才和农村高技能人才培养使用,加强高等教育新农科建设是加强党对“三农”工作全面领导的工作重点。

随着我国工业化和城镇化进程的加速,一些地区遭遇了乡村衰退的问题。这一现象最直接的体现是在社会结构上,大量青壮年人口的流失,产业发展上呈现土地抛荒、半抛荒。根据第七次全国人口普查结果显示,2021年吉林省总人口为2 407.35万人,与第六次全国人口普查相比,人口减少了338.9万。2010—2020年,吉林省农业农村厅发布的数据表明,该省城市人口增长了43万,而人口减少主要发生在农村地区:对全省9 405个行政村开展调查,空心村达到425个,占调查总数的4.5%,在农村的常住居民中,20~30岁年龄段的人口比例只有14.7%。这一现象的主要原因在于,传统农业所能提供的相对收益不足以吸引年轻的劳动力留下,且现代农民文化教育程度普遍较低,无法适应现代化产业融合规模化发展的要求。因此,提高农民综合素质,加快培养爱农村,懂技术,善经营的新型职业农民刻不容缓。

2005年,为了培养职业农民,农业农村部首次启动了旨在提升农村实用人才的专项计划,在2006年的中央一号文件中首次提出新型职业农民这一概念,自2012至2019年中央一号文件对农村职业教育的战略部署,使具有中国特色的新型职业农民培育制度基本确立[1]。所谓新型职业农民,是指那些把农业作为主要职业,并拥有相关专业技能的人,他们的主要收入来源于农业生产与经营,并且收入水平达到了一定的现代化标准的农业工作者[2],具有典型的现代农业从业者和社会服务型职业的特点。与传统的农民相比,新型职业农民具有更强的专业性,主要包括生产经营型、专业技术型和社会服务型三大类。2018—2020年,国家出台《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》《国家职业教育改革实施方案》及《数字农业农村发展规划(2019—2025年)》等政策,明确未来新型职业农民的培养及发展方向,鼓励农民参加职业教育,推进高质量的农民教育和培训体系建设,改善农业工作者的组成,旨在快速推行以新兴职业农民为核心的农村实用人才发展计划,农业农村部、教育部联合印发《关于做好高职扩招培养高素质农民有关工作的通知》宣布启动实施“百万高素质农民学历提升行动计划”,这项计划针对高素质农民的培养,从总体目标、培养的对象、实施目标及方法、核心任务以及实施保障等4个维度进行了全面规划。北京农业职业学院于2016年在全国率先开展高素质农民学历能力提升工程,每年培训农民5万余人次,涌现出北京市劳动模范、全国十佳农民等一大批技术骨干[3]。苏州农业技术学院立足苏南,服务“三农”,形成“校地联动、教产衔接、开放共享、终身学习”的人才培养模式,以现代农业专业群为母体、农业智能技术和数字乡村管理群为两翼,率先构建了基于职业教育的一体两翼智慧农业专业集群[4];通过10年的创新实践,新疆农业技术学院开发出了一种新的模式,旨在提升高素质农民培训的效率,分批开展深入调研,落实精准可惜和培训时效性,帮助农民群体“既富了脑袋也富了口袋”[5]。鉴于高职院校在继续教育部门工作中具有人才优势和资源优势,未来高职院校将成为以新型职业农民为代表的高素质农民培育的主要载体。

目前高职院校的教育教学模式已经基本成熟,在这个新时代,面临一个新的挑战:如何培养新型职业农民?这个任务既缺乏过去的典型经验,也缺少可以参考的具体案例。面对农民需求多样化、生源学历背景复杂、缺乏身份认同感等学情现状,全新的农民教育培训机制及教学模式对高职院校提出了更高的要求。科技和人才的创新、进步和成长越发依靠跨学科的相互融合。学科交叉融合是大势所趋,笔者以现有研究为基础,以高职扩招休闲农业专业学科建设路径为例,深度剖析多学科融合背景下新型职业农民职业教育培训的主要问题和发展路径,以期为高职院校对新型职业农民开展差异化教学和教育管理体系提供有益参考。

1 乡村振兴背景下新型职业农民培养的现状

1.1 职业认可度低

新型职业农民作为一项全新的职业,目前尚存在宣传推广不到位,普及率低等问题。该认知现状是由由于农业劳动力分布不均、农民的专业技术能力不足、农业经营规模的局限性以及农民的管理技能未能跟上现代农业的发展需求,形成了一种普遍的看法[6]。目前的状况使得农业类专业面临学生招生数量减少的挑战,缺乏足够的学生来源。此外,对于培养新时代的职业农民,积极性不高,对于参与文化和知识教育的兴趣也显得缺乏,导致农业教育在整个教育系统中持续落于不利地位。

1.2 教育培训模式单一

目前,新型职业农民培训仍沿用集中教学的方式。该教学方式虽然可实现短时间内多人次的培训,但因受训人员文化水平及技能存在较大差异,由于个人对相同培训材料的理解程度存在差异,导致培训效果良莠不齐,这进一步影响了农业职业学院专业技能的发挥。在适应现代农业职业教育需求方面,传统农业专业的课程调整和改革在深度和广度上显得不足。

此外,结构合理、实力雄厚、专业过硬的涉农培养师资队伍是新型职业农民培养的主力军和智力支持,目前高职院校的涉农师资整体由各领域专家、高校教师、农技人员等组成。虽然教师在专业理论知识方面具有深厚的基础,但在实践经验上存在不足,导致他们未能完全了解行业发展的动态和农产品市场的最新信息;而另一部分教师拥有农业技术,但缺乏专业理论知识基础,严重限制了受训人员进一步开拓创新思维,复合型培训教师的缺乏使优秀新型职业农民的输出质量大打折扣。对于专注于专业技能培训的高等职业学院来说,这一点是一个致命的弱点,不足以满足现代农业职业教育对培养新型职业农民技能的需求。

1.3 新型职业农民培训配套制度不健全

培养新型职业农民的体系,需要来自多个与农业和农村事务相关的组织和部门的共同构建,健全的培训配套体系及制度对于农产品的科技转化程度和最终效益至关重要,具有较高科技含量或科学管理方法可带来更广泛的经济效益和社会效益。但吉林省仍有部分地区的行政管理部门以及吉林省农业委员会、吉林省农村工作委员会、吉林省劳动厅、吉林省高等农业院校等由于缺乏有效的协作与规划,各种培训机构的管理组织未能形成统一的运作模式,导致它们各自为政,多项科研成果仅停留在理论阶段,难以落实在农业生产操作中。新型职业农民的培训体系缺乏正规性及持续性,针对性和准确性不足,极大地影响了新型职业农民培训成果。与此同时,农村劳动力的持续转移和城镇化进程,新型职业农民培训效果与预期相差甚远。

2 新型职业农民培养的多学科融合发展策略