“三全育人”视域下地方应用型高校涉农专业本科生学业导师制建设探析

作者: 乔宁 李守杰 李法君 刘杰

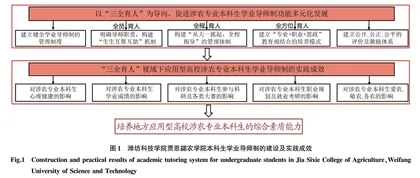

摘要 本科生学业导师制是围绕高校人才培养质量提升、全面建立师生互动的新型导学关系,落实“三全育人”的关键举措。以潍坊科技学院贾思勰农学院为例,以解决地方应用型高校涉农专业学业导师制实施过程中的问题为突破口,从制度保障的完善、师生互选程序的优化、生生互助机制的建立以及具有农学特色的培养体系和激励奖励制度等方面形成了可借鉴的模式,旨在为其他相关高校学业导师制的实施提供有价值的参考和启示,共同推动高等教育的持续发展。

关键词 三全育人;地方高校;本科生;学业导师制

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)04-0271-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.04.057

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Exploration on the Construction of Academic Tutoring System for Undergraduate Agricultural Students in Local Applied Colleges and Universities from the Perspective of “Three All round Education”

QIAO Ning, LI Shou jie, LI Fa jun et al

(Jia Sixie College of Agriculture, Weifang University of Science and Technology, Shouguang, Shandong 262700)

Abstract The undergraduate tutorial system is a key measure to improve the quality of college talent training, establish a new type of teacher student interaction relationship, and implement the “three all round education”.Taking Jia Sixie College of Agriculture in Weifang University of Science and Technology as an example, in order to solve the problems in the implementation of the academic tutor system for agriculture related majors in local applied colleges and universities, a reference model was formed from the improvement of the institutional safeguard, the procedure optimization of teacher student mutual selection, the establishment of student student mutual assistance mechanism, as well as the cultivation system and reward systems with agricultural characteristics, so as to provide a valuable reference and point of inspiration for the implementation of an academic tutoring system in other related universities, and contribute to the joint promotion of the sustainable development in higher education.

Key words Three all round education;Local universities;Undergraduate students;Academic tutoring system

基金项目 中国高等教育学会2023年度高等教育科学研究规划课题(23NL0418);山东省本科高校教改研究项目(M2022251,M2021001)。

作者简介 乔宁(1978—),男,山东新泰人,副教授,博士,从事农学及生物类专业教学和科研工作。

*通信作者,副教授,硕士,从事农学及生物类专业教学和科研工作。

收稿日期 2024-06-26

“三全育人”理念倡导的是一种全面、系统、深入的育人模式,其核心目标在于培育学生全面发展,使其具备坚实的思想政治素养、深厚的科学文化素养、高尚的职业道德素养以及活跃的创新创业能力[1]。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出:高校要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全员育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面[2]。本科生学业导师制正是与“三全育人”理念相契合的教育实践,它在激发学生创新思维、增强自主学习能力、提高学生综合素质等方面扮演着至关重要的角色[3]。

1 高校本科生学业导师制实施现状

近年来,学业导师制建设首先在一流高校得到广泛应用,然后逐渐推广至地方高校。该制度在提高学业成绩和综合素养以及提升就业质量等方面发挥着越来越重要的作用。目前国内形成的模式主要有全程导师制与低年级导师制、思想政治教育导师制与科研导师制、全员导师制与英才导师制等[4-5]。建立健全本科生学业导师制度,探索本科生学业导师制建设指导体系,制订符合自身院校的个性化指导方案,已成为目前导师制研究的热点,比如济南大学率先在学分制背景下推行导师制改革,致力于探索本科生导师制的最佳实践路径[6];江苏海洋大学则建立起辅导员与本科生导师的长期协同育人机制,这种机制确保了学生教育管理工作的连续性和深入性,使学生需求和问题得到更加精准、个性化的指导[7];中南大学湘雅医学院临床医学八年制专业本科生的科研能力培养与学业导师制进行了有机结合,进一步明确了学业导师的职责定位,为医学生的科研创新与实践提供了有力支撑[8];贵州大学基于渐进式指导体系,对本科生学业导师制进行了深入探索,确保指导内容与学生发展需求相匹配,循序渐进地促进学生的全面发展[9]。这些高校的实践成果充分证明了本科生学业导师制在创新人才培养模式中的重要作用,但同时也要认识到这一制度的完善与发展仍需要各高校持续努力、深入探索、不断实践,确保其成为培养高素质专业人才的有力保障。

2 当前地方应用型高校本科生学业导师制实践中存在的问题

地方应用型高校由于办学体制、经费来源、招生规模等因素,在实施学业导师制的过程中存在以下问题。

2.1 导师职责不清晰,农学特色不突出

导师制度起源于英国牛津大学。牛津大学和剑桥大学的主要特色深深根植于其所属各学院的教育之中[10]。我国引入导师制后,将其与学分制、班建制并列为三大教育模式,旨在通过导师全面指导学生学习与生活,与现代教育理念中的全员育人、全过程育人、全方位育人相契合。然而,在实施过程中,由于对导学关系的理解不足,导师在学业、日常生活、思想教育及职业发展指导上的职责与辅导员的管理职能出现重叠,导致职责边界模糊。特别是在农学领域,导师的职责不仅仅限于学术指导,更应深入挖掘和传承农学特色,培养学生对农业科学的兴趣和热情。一些导师虽然已认识到自己在思想教育和学业指导上的责任,但在提供更广泛领域的指导时显得犹豫。这不仅影响了导师的责任感和主动性,也与导师制的初衷相差甚远。因此,本科生导师制应发展成一个融合学业指导、专业培养和职业规划的综合性制度[11],更应强调农学特色与实践能力的培养。在此框架下,辅导员应扮演学生事务的引领者角色,积极促进导师职能的最大化发挥,以实现与学生导师的协作,实现双方的互利共赢,共同推动农学教育的发展。

2.2 导师和学生存在“被动”选择问题

面对高校招生规模的持续扩大和师生比例的相应降低,在实施导师制时大多数高校导师和学生都是以分配的形式进行所谓的“结合”,以至于出现一个导师负责指导十几名甚至数十名学生的情况[12],这可能导致短期内学业导师对学生的思想变化、学业进展以及心理状态等方面很难做到全面而深入的了解;加上获取学生信息的途径相对单一,特别是对学生即时动态的把握不够迅速及时,可能导致在学生面临困境急需学业导师的帮助时,无法在第一时间提供必要的支持。此外,部分学业导师由于承担着繁重的科研与教学任务,对于与学生定期开展深入交流和谈心的实践,其执行力度远未达到预期的要求。

2.3 学生对导师制的认识不足,与导师沟通不到位

尽管部分高等院校已经将本科生学业导师制纳入人才培养方案,但将其作为方案中的核心内容并切实推进实施仍有待加强。同时,对本科生学业导师制的宣传力度不足,这种状况造成了一些学生对学业导师制的认识存在误区,他们倾向于将其视为一种基础的管理制度,未认识到其作为教育教学制度的本质和价值,难免造成学生与导师之间互动较少、师生之间沟通渠道不畅、师生交流不够深入等问题,限制了学业导师制在对学生进行思想启迪、学习辅导等方面的潜在效能。少数学生在遇到学习生活中的难题或疑问时,不确定是否应该寻求导师的帮助,这降低了学业导师的工作效率。

2.4 导师考评标准和激励机制不完善

当前国内大多数本科院校的导师制评价体系虽然设定了评价指标和方法,但仍存在一些不足之处。首先,评价体系往往基于学校预设的辅导任务,如规定每月谈话次数和谈话记录的具体要求,这导致导师的工作常被视为一种事务性应付,难以激发其创新动力,更难以对学生的长远发展产生积极影响。导师与学生的交流应该是基于对学生全面了解的个性化决策,而不是简单地遵循学校规定,否则教师很容易陷入仅仅为了应对检查的被动状态,这无疑会影响工作的实际效果。其次,评价体系的科学性和内容选择存在问题。在评价导师时,应考虑评价哪些具体指标和行为以及如何进行评价,这些往往由学校管理层决定,忽视了学生这一重要的参与主体。学生对导师的人格特质、履职能力、工作方法、态度以及效率等方面最有发言权,他们的满意度才是评价的黄金标准。最后,高校对导师的激励机制尚不完善。在现行体系下,一位学业导师往往需要对接多名学生的学习和生活指导,而导师每月获得的报酬相对有限,且学校在精神奖励方面也未能给予优秀导师足够的认可,这降低了导师的工作积极性,影响了他们在学生思想引领、学习指导和生活指导等方面发挥作用。