中华优秀传统文化融入草地保护学课程思政建设的探索

作者: 徐玉芳 唐伟 陶奇波 杨超 苗福泓 孙娟

摘要 中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶,也常被当作专业课程思政建设的重要元素之一。将中华优秀传统文化融入专业课程思政教学,不仅有助于增强大学生的文化自信和民族自豪感,而且有助于中华传统文化的创新和传承。在深入阐述中华优秀传统文化融入草地保护学课程教学必要性的基础上,依托5个教学案例探索了其融合途径,以期为草地保护学课程思政的建设和当代大学生社会主义核心价值观的培育提供参考。

关键词 中华优秀传统文化;草地保护;课程思政建设;立德树人

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)05-0252-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.05.053

Exploration of Excellent Traditional Chinese Culture Integrates into the Ideological and Political Construction of Grassland Protection Course

XU Yu-fang,TANG Wei,TAO Qi-bo et al

(College of Grassland Science,Qingdao Agricultural University / Key Laboratory of National Forestry and Grassland Administration on Grassland Resources and Ecology in the Yellow River Delta / Qingdao Key Laboratory of Specialty Plant Germplasm Innovation and Utilization in Saline Soils of Coastal Beach,Qingdao,Shandong 266109)

Abstract Excellent traditional Chinese culture is the wisdom crystallization of Chinese civilization,which is often regarded as one of the important elements of ideological and political construction in professional courses.Integrating excellent traditional Chinese culture into ideological and political education in professional courses will not only help to enhance the cultural confidence and national pride of students,but also contribute to the innovation and inheritance of traditional Chinese culture.On the basis of in-depth exposition of the necessity of excellent traditional Chinese culture integrated into the teaching of grassland protection,this paper explores the pathways of integration through five teaching cases,in order to provide reference for the construction of ideological and political education in grassland protection and the cultivation of the socialist core values among contemporary students.

Key words Excellent traditional Chinese culture;Grassland protection;Ideological and political construction of the curriculum;Moral establishment and student cultivation

草地不仅是畜牧业发展的重要物质基础,而且具有防风固沙、涵养水源、维护生物多样性等重要生态功能[1]。截至2019年12月,我国各类草地总面积约2.65亿hm2[2],占国土面积的27.60%。然而,病原微生物、昆虫、啮齿动物和有毒杂草等有害生物一直严重威胁着草地的生产和生态安全。草地保护作为一种维护草地资源的重要技术手段,对于促进草地畜牧业健康发展乃至草原地区的经济稳定都具有重要意义。草地保护学课程是一门综合利用多学科知识,以经济、科学的方法,保护草地和牧草免受生物危害,维护人类的物质利益和环境利益的应用科学。草地保护学既是全国众多高校草业科学专业的必修课,也是草学学科的重要研究方向之一[3]。

然而,中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基[4]。党的十八大以来,习近平总书记多次强调中华传统文化的历史影响和重要意义,不断赋予其新的时代内涵。党的二十大报告更是提出:坚持和发展马克思主义,必须同中华优秀传统文化相结合。因此,作为新时代高等教育发展面临的崭新时代课题,高等教育专业课程的思政建设,也理应根植于中华优秀传统文化,广泛吸收其间蕴含的深刻思想[5],才能更好地落实立德树人根本任务,全面提高人才培养质量。

1 草地保护学课程的思政建设现状

近年来,随着高校专业课程教学改革的全面开展,全国多个高校的草业科学专业团队对草地保护学课程思政建设进行了探索。例如,兰州大学草地保护教学团队完成了课程教学目标的重构,并结合典型案例从六个思政维度、八个思政视角探索了挖掘思政元素的路径[3];内蒙古农业大学教学团队把两种模式下的七个思政内容融入了整个教学过程,旨在激发学生奉献草原和守护祖国北疆生态安全的使命感和责任感[6];扬州大学草学系本科教育团队也曾通过适当引入中外优秀科学工作者的科研实例,为草地保护学实验课程注入思政元素[7]。

中华优秀传统文化作为一种思想政治教育资源,也曾在多门专业课程中被当作是重要的思政元素[3,8]。因此,深入研究中华优秀传统文化与课程内容的联系,探索其融入课程教学的途径,必将会对当代大学生的思想道德素质提升产生积极影响。

2 中华优秀传统文化融入草地保护学课程教学的必要性

2.1 中华优秀传统文化是草地保护学课程思政建设的重要组成部分

我国既是一个历史悠久的文明古国,也是一个传统的农业大国。悠久灿烂的农耕文化,是中华优秀传统文化的重要成分,也是构建中华民族核心价值观的重要精神文化资源[9]。草地保护学课程的内容涉及我国古代科技的大量成就,与中华优秀传统文化息息相关。例如,《吕氏春秋·审时》提到,“是故得时之稼兴,失时之稼约”,就是在告诫后人,播种时要做到不违农时;《齐民要术·种瓜第十四》中提到,“有蚁者,以牛羊骨带髓者,置瓜科左右,待蚁附,将弃之。弃二三,则无蚁矣”,描述的是一种诱杀除虫的方法,其原理至今仍用于草地昆虫、草原啮齿动物等有害生物的防治。

当前,我国正处在传统农业向现代农业的转型时期,在授课过程中适时加入课程内容相关的传统文化知识,不仅能增强学生对中华优秀传统文化的再认识,更有助于发掘传统农耕文化的当代价值。

2.2 有效提升大学生的文化自信和民族自豪感

习近平总书记在党的十九大报告中指出:青年兴则国家兴,青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。由此可见,习近平总书记对新时代中国青年寄予了厚望。党的十八大以来,习近平总书记就经常利用古语、古诗等中华优秀传统文化去勉励青年,与中国青年谈人生理想、谈求知求学、谈使命担当,充分提升当代中国青年的文化自信和民族自豪感。

课堂作为实施素质教育的主阵地,专业教育也理应做到知识传授与价值引领并重,将中华优秀传统文化适时地融入专业课程教育,使大学生在正确意识形态的引导下,真正地认识到自己的价值,并积极投身于社会主义事业。尤其是在我国全面提出“山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理”的背景下,草学学子迎来了更多的机遇和挑战,因而草业科学专业教育也应注重引导学生从政策和实情着手,强化情感认同,鼓励学生以专业知识和实际行动筑牢国家生态和粮食安全屏障。

2.3 有助于传承中华优秀传统文化

五千多年的中华文明,孕育着中华优秀传统文化,积淀着中华民族最深沉的精神追求。随着我国经济社会深刻变革、对外开放日益扩大、互联网技术的快速发展,各种思想文化交流交融交锋更加频繁,迫切需要认识和挖掘中华优秀传统文化价值内涵,进一步增强文化自觉和文化自信[10]。2022年10月,习近平总书记在党的二十大报告中明确指出要传承中华优秀传统文化。

大学生作为中国特色社会主义的建设者和接班人,同时也是中华民族优秀传统文化传承的主体。但随着全球化的发展,不良文化很可能会对部分学生产生消极影响。因此,加强中华优秀传统文化与专业课程内容的有机融合,让大学生清楚地看到专业课程中的中国成就,对于当代大学生爱国主义精神的培养和中华优秀传统文化的传承都具有重要意义。

3 中华优秀传统文化融入草地保护学课程的教学案例

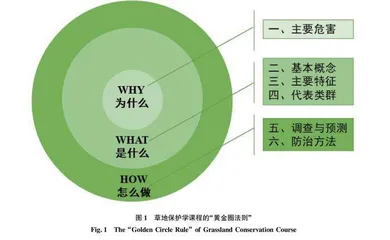

根据草地有害生物对象的不同,草地保护学的课程内容可分为四个部分,即草地植物病害、草地昆虫、草原啮齿动物、草地毒害杂草。课程教学也应针对各个部分的教学目标和课程内容,从中华文化资源宝库中提炼题材,深入研究和阐释中华优秀文化与专业课程的历史渊源、内在联系和应用手段,从而建立起完善的课程文化资源数据库。针对不同草地有害生物的特点,该研究选取了5个典型教学案例,将中华优秀传统文化与课程教学进行了有机融合。

3.1 草地植物病害的防治

中医学是我国优秀传统文化的重要组成部分,记录了中国人民几千年来同疾病作斗争的丰富经验和理论知识。而草地植物病害的防治,尤其是对于侵染性病害的防治,也与中医学的内容息息相关。例如,扁鹊用“长兄最善,中兄次之,扁鹊最为下”的回答告诉世人,“上医治未病,默默无闻;中医治已病,略有名气;下医治绝症,却名扬天下”(《鹖冠子》)。事实上,古人早在《黄帝内经》中就提出了“治未病”的理念,即“上工治未病,不治已病”;唐代孙思邈在《千金要方》中也提到“上医医未病之病,中医医欲病之病,下医医已病之病”。1958年,党中央为促进农作物稳产高产,提出了农业“八字宪法”,即“土、肥、水、种、密、保、管、工”,这八项措施既有各自的内容,又对植物病害起到了一定的“预防”作用[11]。

通过草地植物病害防治和中医治病理念的类比,学生不仅能深入理解草地植物病害的侵染过程和“预防为主、综合防治”的植物病害防治理念,还能有效增强对中华优秀传统文化的认同感。

3.2 天然草地主要害虫及防治方法

蝗虫作为我国天然草地危害最为严重的昆虫之一,其生活习性、发生规律及防治技术等方面是该课程的重要学习内容,而中华优秀传统文化中也不乏相关内容的记载。《诗经·周南·螽斯》是我国最早关于“螽斯”(古代泛指蝗虫类昆虫)的文字记载之一,其中“螽斯羽,诜诜兮。宜尔子孙,振振兮”就表现了蝗虫繁殖力强的生物学特征,而明清故宫中的“螽斯门”则象征着多子多福。