涉农贷款对农业经济韧性的影响效应与机制研究

作者: 胡树林 吴思轩 白茜

摘要 基于2005—2018年中国30个省级行政区划的面板数据,构建评价指标测算农业经济韧性,在此基础上采用渐进双重差分法探究涉农贷款对农业经济韧性的影响机理和作用路径。结果表明:涉农贷款增量奖励政策的实施能够显著提升农业经济韧性;异质性分析表明该效应在金融市场欠发达的中部和西部地区更为显著;机制分析发现增量奖励政策通过优化农业基础设施建设来提升农业经济韧性。

关键词 涉农贷款增量奖励政策;农业经济韧性;农业基础设施建设;渐进双重差分

中图分类号 S-9;F127 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)06-0207-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.06.047

The Impact Effect and Mechanism of Agricultural Loans on Agricultural Economic Resilience: An Empirical Analysis Based on Quasi-Natural Experiment

HU Shu-lin,WU Si-xuan,BAI Xi

(School of Economics and Management,Southwest University of Science and Technology,Mianyang,Sichuan 621010)

Abstract Based on the panel data of 30 provincial administrative divisions in China from 2005 to 2018, the evaluation index is constructed to calculate the resilience of agricultural economy. On this basis, the gradual double difference method is used to explore the impact mechanism and path of agricultural loans on the resilience of agricultural economy. The results show that the implementation of the incremental incentive policy of agricultural loans can significantly enhance the resilience of agricultural economy; Heterogeneity analysis shows that the effect is more significant in the central and western regions with underdeveloped financial markets;the mechanism analysis shows that the incremental incentive policy improves the resilience of agricultural economy by optimizing the construction of agricultural infrastructure.

Key words Agricultural loan increment incentive policy;Agricultural economic resilience; Agricultural infrastructure construction;Asymptotic double difference

当前,世界正面临着百年之未有大变局,为了应对国内外复杂的局势变化,充分发挥农业产业“稳定器”和“压舱石”的作用,是我国当前切实可行的战略选择。农业经济作为国家经济体系的重要组成部分,农业稳定是国民经济发展的基础条件,农业高质量发展是经济高质量发展的基础。鉴于农业产业与生俱来的弱质性,其显著特征包括长生产周期和高自然风险,这使得农业极易受到外部不稳定性因素的冲击。在当前背景下,加强农业经济韧性,走出一条既稳健又高质量的农业经济发展路径,显得尤为迫切和关键。2023年中央一号文件提出我国要立足国情、农情,建设产业韧性强的农业强国。农业韧性强不仅能够促进农业高质量发展和农业农村现代化,有利于加快建设农业强国,也为中国经济快速恢复奠定了坚实的基础。因此,提升农业经济韧性水平是推动农业现代化发展,赋能农业强国建设的重要举措。

当前,我国农村信贷市场信息不对称问题严重,农村经济发展对信贷资金的需求增多,而资金供求失衡却给农业经济发展带来负面影响。因此,财政支农政策实施是解决农村资金缺口,促进农业可持续发展的关键。中央强调加大农村金融的政策支持力度,利用财政杠杆,实现财政政策和金融政策的有效衔接,引导更多资金流向“三农”领域。历年来,我国政府颁布了大量支持农业贷款和农业经济发展的政策,近期开始尝试利用财政政策手段引导金融资源向农村地区配置,促进财政支农与金融支农的协调互动,发挥其各自在支农上的比较优势。2009年,财政部印发《财政县域金融机构涉农贷款增量奖励资金管理暂行办法》,强调利用财政手段引导金融资源流向农村、农业,将原本被排除在金融体系之外的农村低收入人群纳入正规金融服务体系。

1 文献综述

韧性这一概念,在物理学中用来形容材料变形时吸收变形力的能力。1973年,生态学家Holling[1]将这一概念引入生态学研究框架中,旨在深入剖析生态系统在遭受到外界因素干扰后,所展现出的适应修复能力。2006年,Folke等[2]将韧性的概念引入农业领域,农业韧性被定义为农业体系在面对自然灾害、政策调整及市场波动等外部扰动时,所展现出的维持其固有特性及核心功能不受损害的能力。2012年,Martin[3]率先将韧性引入经济学研究中,他认为经济韧性是经济体应对外部环境干扰、抵御经济冲击后,所展现出来的自我调整和恢复的能力。在对经济韧性这一课题的研究上,我国相较于其他国家起步较晚,目前围绕经济韧性的研究,聚焦于城市群经济韧性[4-5]、县域经济韧性[6-7]以及农业经济韧性。

关于农业经济韧性的研究,基本围绕着测度方式、空间差异以及影响因素展开。目前,现有研究对农业经济韧性的测度多集中于省级层面,常用来测度农业经济韧性的方法为综合指标评价法[8-10],也有少数学者运用反事实指数法[11]进行测度。张明斗等[12]通过综合指标评价法对我国31省(区、市)农业经济韧性进行综合测度后,发现全国整体的农业经济韧性差异呈现出缩小的趋势,但是地理位置不同的省区其农业经济韧性存在着明显的差异性,中部地区最高,西部地区则明显低于其他地区。在农业经济韧性的影响因素方面,现有研究发现农业基础设施建设[13-14]、数字乡村建设[15-16]、数字经济[17-18]等因素能够显著提升农业经济韧性。

当前,我国金融市场发展速度迅猛,农村经济发展却普遍面临着信贷资金获取难的现状,归根到底是由于我国农村信贷市场存在着信息不对称的问题,使得金融机构的资金大多流向城市,农户所能够获得的信贷资金受到限制[19]。目前国内有研究指出,农业贷款能够有效促进农业经济发展,如孙同全等[20]对新中国成立以来农村金融的相关研究进行回顾总结,发现一直以来农业贷款在促进农业经济发展上起到了显著的正向作用,农业贷款不仅能够为农村地区的发展提供资金来源,同时能有效缓解金融机构效率低的问题;也有研究发现在促进农业经济增长和提高农民收入水平的过程中,农业贷款的增长并不是重要的资源要素[21-22]。

综上所述,目前围绕农业经济韧性以及涉农贷款展开的研究已经产生了许多成果,为该研究涉农贷款对农业经济韧性的影响效应和作用机制提供了参考。与现有研究相比,该研究创新点在于:首先,为了消除内生性的干扰,该研究利用涉农贷款增量奖励的政策冲击创造准自然试验,在考虑到该政策分批次实施的特征后,选用渐进双重差分法对农业经济韧性进行效应分析;其次,目前在探讨农业经济韧性的研究中,对整体经济韧性方面的研究则略显缺乏,为了更加全面地评估农业经济韧性,需要对现有的指标评价体系进行适应性优化,既要确保其合理性,又要提升其可操作性,从而更精准地反映农业经济韧性的实际情况;再次,关于涉农贷款与农业经济韧性的效应分析与机制探讨缺乏专门研究。因此,深入剖析前述问题对于我国农业发展的稳定性与健康性至关重要,这不仅有助于激发我国农业产业持续发展的内在驱动力,还能在地域层面上对我国农业发展的布局产生积极的推动作用,从而实现农业高质量发展和农业农村现代化。

2 政策试点与理论分析

2.1 政策试点

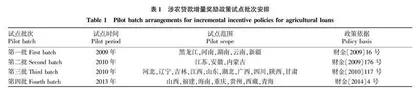

2009年,为了激励金融机构加大涉农贷款投放力度,改善城乡之间金融服务差异过大的问题,财政部下发了《财政县域金融机构涉农贷款增量奖励资金管理暂行办法》。该政策规定:自2009年起,针对涉农贷款业务表现优异的县域金融机构,上年涉农贷款余额同比增长超过 15%,同时不良贷款率未呈现同比上升的机构,财政部门将采取奖励措施。对于上述金融机构上年末涉农贷款余额超过 15%的增量部分,财政部门将按照 2%的比例进行奖励,并将此奖励纳入机构当年的收入核算,同时计入财政部门的次年财政预算,以资鼓励其继续支持农业贷款业务的发展。

2019 年,财政部发布了《关于做好 2019 年中央财政普惠金融发展专项资金管理工作的通知》,自此不再执行县域金融机构涉农贷款增量奖励政策。

2.2 理论分析

农业发展长期存在资金供求缺口。对于金融机构来说,农户借款额度偏小、数量繁多,农业产业周期长、风险大,且普遍缺乏担保或担保价值偏低,因而金融机构普遍面临着交易成本大、信用风险高等问题。若依靠市场自觉配置,商业性金融机构可能因为缺乏激励而不愿意为农民或者涉农主体发放贷款,转而投向回报率更高、更有担保的其他市场,或者让农民付出更高的贷款利率。因而,仅通过市场“看不见的手”来调控农村信贷支农的效果较差。

近年来,为了促进农业贷款和农业经济的蓬勃发展,我国政府已出台了一系列扶持性政策。这些政策不仅聚焦于农业贷款,更旨在通过财政手段优化金融资源在农业农村的配置。在这一过程中,政府积极寻求财政支农与金融支农之间的协调互动,旨在充分发挥两者在支持农业方面的比较优势,以实现更高效的资源利用和农业经济的可持续发展。首先,相较于财政直接支农,政府引导金融机构支农可以避免财政支农无偿性引发的资金挥霍、浪费等低效行为,同时利用金融机构对支农资金进行监管,拥有更高效的资源配置。其次,金融支农属于金融行为,财政引导金融支农能够撬动金融杠杆,放大支农效果并获得较大的乘数效应。同时,政府利用财政资金引导金融机构支农也在一定程度上体现了政府的政策导向,有利于增强农业经济对社会资本的吸引力。综上所述,涉农贷款增量奖励政策有助于促进金融资源优化配置,促进优质资本流入农业产业,从而提高农业经济的稳定性,提升农业经济韧性。

从内在机制剖析,实施涉农贷款增量奖励政策能够引导金融机构将资金优化配置至农村地区,鼓励金融机构积极向低收入群体提供金融服务,使农村地区与农户能够获得更为充裕的信贷支持。农户在获得贷款资金后,能够根据生产需要将这些资金有效投入农业基础设施的建设中,涵盖农村道路、水利设施、通信网络和医疗设施等多个方面,显著改善农村生产环境,提升农业生产的整体效率,并进一步增强农民的增收能力,最终实现农业经济韧性的显著提升。

3 研究设计与数据来源

3.1 农业经济韧性评价指标体系构建

PSR模型广泛应用于环境评价与可持续发展研究当中,该研究基于该模型压力-状态-响应的框架,对农业经济韧性的评价指标进行了系统性构建。这一体系从3个核心维度出发,即风险抵御能力、适应调节能力以及转型创新能力,进而细化为包含3个一级指标和15个二级指标的评价体系,旨在全面、准确地评估农业经济韧性水平。

其中,风险抵御能力(P)表现为人类活动对农业经济系统的破坏性影响所产生的压力;适应调节能力(S)表现为农业经济系统在应对压力的过程中社会、经济与农民生活的一系列状态变化;转型创新能力(R)表现为政府、社会、企业或者农户所采取的减缓、维持或修复农业经济体系的补救措施。具体的评价指标体系见表2。