长江经济带农村金融发展对农村劳动力流动的影响研究

作者: 徐津亭 孔一 李亚妮

摘要 基于长江经济带劳动力流动的现实,选取2009—2022年长江经济带11个省份的面板数据,从农村金融发展的视角,在作用机制分析的基础上,运用固定效应模型实证农村金融发展对农村劳动力转移的影响。结果显示:农村金融的发展与农村劳动力流动存在显著的负相关性。其中,农村金融支持效率、财政支农和农村交通对农村劳动力转移呈正向影响,而城乡收入差距和农业受灾水平等因素呈负向影响。异质性分析发现农村金融发展对长江上游地区农村劳动力流动呈向正影响,对中下游地区呈负向影响。提出了强化地方政府职能,优化金融资源配置,完善社会保障体系等促进农村劳动力双向流动的对策建议。

关键词 农村金融发展;农业劳动力转移;双向流动

中图分类号 S-9 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2025)06-0223-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.06.050

Research on the Impact of Rural Financial Development on Rural Labor Mobility in the Yangtze River Economic Belt

XU Jin-ting,KONG Yi,LI Ya-ni

(School of Economics and Management, Yangtze University, Jingzhou,Hubei 434025)

Abstract Based on the reality of labor force mobility within the Yangtze River Economic Belt, panel data from 11 provinces along the Yangtze River Economic Belt from 2009 to 2022 were selected. From the perspective of rural financial development, this study analyzed the mechanism of action and used a fixed-effects model to empirically examine the impact of rural financial development on the transfer of rural labor force. The results show that there is a significant negative correlation between rural financial development and rural labor force mobility. Among these factors, the efficiency of rural financial support, fiscal support for agriculture, and rural transportation have a positive impact on rural labor force transfer, whereas urban-rural income disparity and the level of agricultural disasters have a negative impact. Heterogeneity analysis reveals that rural financial development has a positive impact on rural labor force mobility in the upper reaches of the Yangtze River region and a negative impact on the middle and lower reaches. Recommendations were made to strengthen the functions of local governments, optimize the allocation of financial resources, improve the social security system, and other measures to promote bidirectional flow of the rural labor force.

Key words Rural financial development;Agricultural labor transfer;Bidirectional flow

随着“乡村振兴”战略的全面推行,农村的基础设施及生产条件持续改善,对优质劳动力资源的吸引能力不断增强,《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出要鼓励地方出台城市人才下乡服务乡村振兴的激励政策,使得大量优质农业劳动力开始回流,农村劳动力跨区流动迁移成为一个普遍的社会现象。农村劳动力的有序转移对我国有着特殊意义,可以有效调整农业经济结构,助力农业和农村优质发展,进而加速城镇化的进程,促进城镇经济繁荣和农民增收,为我国的经济发展提供了强大推动力。对此,相关农村劳动力转移和流动的研究较为丰富,其研究主要聚焦于3个方面:一是对影响农村劳动力转移的因素研究,孙小宇等[1]发现外出从业经历和农地流转行为影响农村劳动力空间距离转移;张景娜等[2]发现由于个人、家庭、村庄层面的异质性,导致不同世代、性别的劳动力转移存在差异;任碧云等[3]认为包容性金融发展通过农村劳动力转移的中介效应间接降低了农村贫困水平;李丹等[4]发现农村金融发展对农村劳动力回流行为具有显著正向促进作用;张景娜等[5]从世代与性别的角度阐述了劳动力转移程度的差异;王婷等[6]认为农村劳动力转移通过非认知能力促进个体职业阶层向上流动。二是对劳动力转移模式的研究,张旭等[7]在理论层面结合新常态经济形势构建了“三层递进转移”劳动力流转模式;皮亚彬[8]通过对比远距离和近距离流动为主的就地转移模式,提出就总体效应而言农村劳动力外流会在一定程度上减少农户的农业收入;谢耄宜等[9]认为农村劳动力本地转移、省内转移和跨省转移对地区收入差距有较强收敛作用;李晓方[10]认为完善农村的社会保障制度、推进农村合作医疗和养老保险的落实有益于农村劳动力流转。三是在劳动力转移效益方面,田云等[11]实证了劳动力转移对农业碳排放具有显著抑制作用。而在农村金融发展领域的研究,主要侧重于经济增长、金融发展与数字金融3个层面。一是在经济增长层面,涂爽等[12]发现农村金融对农民收入具有正向作用;陈长瑶等[13]认为农村金融发展对城乡经济融合具有显著促进作用;赵民学[14]认为农村金融机构改革优化可以推动农村经济发展。二是金融发展层面,王伟等[15]认为互联网普及和农村金融发展能够提高地区城乡融合水平;潘宗玲[16]探讨了农村金融与农业经济的发展路径。三是数字金融层面,周孟亮等[17]认为数字金融发展有利于降低新型农村金融机构脆弱性。梳理农村劳动力转移与农村金融发展的研究成果发现,研究多数集中于全国以及省域层次,少有对两者的直接关系进行研究,从长江经济带来探讨两者关系的研究也相对较少。鉴于此,以长江经济带为研究对象,对农村金融发展与农村劳动力转移的关系进行实证检验,研究农村金融发展支持农村劳动力转移的因素,可为合理配置农村人力资源提供政策建议,并为后续的相关研究提供参考和借鉴。

1 农村金融发展对农村劳动力流动的影响机制

劳动力的迁移决策并非只取决于经济因素,还受劳动力个体异质性、预期收入、资源禀赋、家庭等因素的作用和影响。近年来随着乡村振兴政策的稳步落实,乡村经济环境和生活环境与城市间的差距逐渐缩小,农村劳动力由乡村迁往城市的趋势也逐年放缓,出现了明显回流趋势[18]。农村金融对农村劳动力流动的影响机制体现在3个方面。

1.1 农村金融发展有助于增加农民收入,从而减少农村劳动力外流的趋势 农村金融水平的提高在一定程度上推动了当地产业的发展。随着乡村产业的逐步振兴和生活条件改善,农民不必通过流动到城市地区来获得公共物品,农村地区的医疗保险、养老保险、教育投资基金等不断完善,农村地区的教育条件、居民养老、治安环境等方面得到的保障日益完备,当农户能获得更多的公共物品保障,会减少举家跨区流转的意愿,从而抑制劳动力流动。

1.2 农村金融发展可以推进农村规模经济的发展,吸引优质农村劳动力回流 劳动力外出打工主要是取决于收入水平,农村金融发展可以更好地满足农村规模经济发展对资金缺乏的需求。当农户能够在农村获得更多的金融服务,农村规模经济发展有一定保障,可为农民提供较高的稳定性收入来源,降低了农村劳动力外出务工的意愿。

1.3 农村金融发展促进农村技术进步,提高农村劳动力素质,增强农村劳动力回流性 农村金融发展通过科技投入,可以促进农村技术进步,提高农村新质生产力水平;同时,为增强农村劳动力的城乡就业的社会适应性而展开的农村劳动力的就业培训可提高农村劳动力的素质,使农村劳动力流动能更好地按市场优化配置,提高农村劳动力资源的利用效率。

2 长江经济带农村金融发展对农村劳动力流动的影响实证

2.1 变量选择

2.1.1 被解释变量。为实证农村金融发展对农村劳动力流动的影响,较好地解释农村劳动力流动,选取农村劳动力转移率(RLF)为被解释变量。参考伍骏骞等[19]的指标构建方法,通过(乡村从业人员数量-乡村第一产业从业人员数量)/乡村从业人员数量,并取对数来计算劳动力转移率。

2.1.2 核心解释变量。以农村金融发展为核心解释变量。借用徐文成等[20]的指标构建方法,以农村金融发展(SRF)测度并体现农村金融发展的水平,用(农户储蓄存款+涉农贷款)/农林牧渔总产值计算获得。

2.1.3 控制变量。由于影响劳动力流动存在个体异质性等多个因素,农村金融发展作为核心解释变量不能完全解释对农村劳动力的影响。所以,设置与农村劳动力流动相关的控制变量会使计量结果更加有说服力。考虑到数据可获得性,选取以下控制变量。

(1)农村金融支持效率(RFE):通过农村贷款余额与农户储蓄存款余额的比值来表示,以体现金融发展对农村经济发展和对农村劳动力流动的支持力度。

(2)财政支农(FTA):以农林水事务支出取对数表示。

(3)交通状况(TC):以地区公路里程数与铁路营业里程之和取对数表示。

(4)城乡收入差距(UIG):用泰尔指数来表示。

(5)农业受灾水平(ADL):用农作物受灾面积与农作物播种面积之比表示。

2.2 数据来源

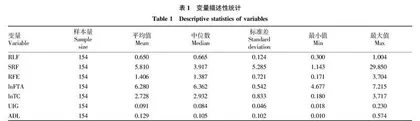

研究所有数据出自《中国统计年鉴》《中国金融年鉴》、长江经济带各省份统计年鉴、ESP数据平台。研究数据为长江经济带11个省份自2009—2022年的面板数据。其中部分数据如农村储蓄存款余额有部分缺失,运用线性插值法将部分缺失数据补齐。各变量描述性结果见表1,未出现缺失值、异常值、极端值等情况,表明数据稳定、研究更具可靠性。

2.3 模型设定

考虑到劳动力转移的有序性,为较好地分析农村金融发展对农村劳动力转移的影响,构建如下模型:

RLFit=β0+β1SRFit+β2CONTRit+εit

式中:RLF为被解释变量,代表农村劳动力转移率;SRF为核心解释变量,代表农村金融发展水平;CONTR为控制变量,包括RFE、FTA、TC、UIG和ADL,依次代表农村金融支持效率、财政支农、交通状况、城乡收入差距和农业受灾水平;i 为省份;t 为时间;β为估计系数;ε为随机干扰项。

2.4 实证结果与相关检验

为了选择最佳模型及确保结果可靠性,使用Stata 16软件,对数据进行最小二乘法(OLS)、固定效应(Fe)、随机效应(Re)回归检验,并进行Hausman检验,结果如表2所示。表中(1)列显示农村金融发展(SRF)对农村劳动力转移弱呈正向显著,即有一定的推动作用。但表中(2)和(3)列的回归结果显示农村金融发展(SRF)对农村劳动力转移均为显著的负向抑制作用。进一步对模型(2)分析可知,通过Hausman检验P值小于0.05,说明模型在0.05 的水平显著,同时VIF检验的各变量共线性均小于10,说明模型共线性较小,模型(2)的系数较大且拟合度较好,选择固定效应模型解释各变量间的关系更具有合理性和恰当性。

固定效应模型中的核心解释变量农村金融发展(SRF)在0.05的显著性水平下呈负相关,即农村金融发展每提高1单位,农村劳动力转移指数就下降0.109单位,可能是城乡融合缩小了城乡收入差距和部分农民回流农村的共同作用结果:一是农村金融发展为农民的生产经营活动提供了有力的保障,使得他们在面对农业生产和市场波动的双重风险时具备了更强的抵御能力;二是随着农村金融体系的完善,农民能够更便捷地获取非农业资金,这在一定程度上缓解了家庭消费的压力,减少了他们通过跨区转移至城市以寻求额外收入来源的需求;三是农村金融的发展还促进了地方产业的兴盛,推动了农村经济的整体繁荣。随着农村产业的不断壮大,农村地区的生活条件得到了显著改善,农民能够在本地享受到与城市相当的医疗服务、教育资源以及治安保障,这些变化进一步削弱了农民向外迁移的动机。而农村金融支持效率(RFE)在0.01的显著性水平下呈正相关,可能是因为高效的农村金融体系能够快速、准确地为有创业意愿的农村劳动力提供资金支持,帮助他们开展非农产业的创业活动,从而促进劳动力从农业向其他产业转移。同时,高效的金融体系能够将资金引导到具有发展潜力的农村产业中,推动农村产业升级和多元化发展,为农村劳动力提供更多非农就业岗位,促进劳动力转移。财政支农(lnFTA)在0.05显著性水平下呈正相关,可能是因为财政支农促进农业现代化发展,提高农业生产效率,释放出部分劳动力。同时,财政资金用于农村社会保障体系建设,减轻了农村劳动力的后顾之忧,使他们更敢于离开农村去城市寻找更好的发展机会。交通状况(lnTC)在0.10的水平下呈正相关,说明农村地区交通状况的改善使得农村前往城市更加便捷,农户前往城市减少了交通费用、时间成本、迁移成本和风险,从而增强了流动机会。城乡收入差距(UIG)在0.01水平下呈负相关,说明收入差距是劳动力转移流动的主要因素之一,前往城市获得更高的收入是农村劳动力流动的主导因素,也就是城乡收入差距越大,越落后的地区农村劳动力转移流动越强,城乡收入差距越小,越发达的地区农村劳动力转移流动越弱。农业受灾水平(ADL)在0.10的水平下呈负相关,可能是农业受灾使农村劳动力对未来的经济状况产生不确定性和担忧,他们可能更倾向于留在农村,通过增加农业投入来弥补损失,而不敢轻易外出务工。另外,受灾后农村地区需要大量的劳动力参与农业恢复和重建工作,这会在一定程度上限制劳动力的外流。