基于边缘计算的AI-IoT智慧农业综合节能系统研究

作者: 朱玉业 宋玲玲 刘健 徐新建 王磊

摘要 智慧农业是将云计算、物联网、人工智能以及大数据等现代信息技术融入农业生产活动中,通过对农业生产及其环境的智能感知和数据分析,实现农业生产精准化管理。基于边缘计算的AI-IoT,研究了一种智慧农业综合节能系统,实现了农业生产及气候数据监测,进行灌溉、施肥、施药智能控制,以科学手段指导农业生产,降低生产投入,实现节能环保的绿色生产。

关键词 智慧农业;智能物联网;边缘计算;综合节能

中图分类号 S126 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2025)06-0227-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.06.051

Study on AI-IoT Intelligent Agriculture Integrated Energy Saving System Based on Edge Computing

ZHU Yu-ye SONG Ling-ling LIU Jian2 et al

(1.Binzhou Polytechnic, Binzhou, Shandong 256603;2.Yellow River Delta National Agricultural High-tech Demonstration Park, Binzhou, Shandong 256603)

Abstract Intelligent agriculture is the integration of modern information technologies, such as cloud computing, the Internet of Things, artificial intelligence and big data into agricultural production activities.Through intelligent perception and data analysis of agricultural production and its environment, we achieved precise management of agricultural production.Based on AI-IoT of edge computing, a smart agriculture comprehensive energy saving system was studied, which realized agricultural production and climate data monitoring, carried out intelligent control of irrigation, fertilization and pesticide application, guided agricultural production by scientific means, reduced production input, and realized green production of energy conservation and environmental protection.

Key words Intelligent agriculture;AI-IoT;Edge computing;Comprehensive energy saving

智慧农业是运用云计算、物联网、人工智能以及大数据等先进技术手段,对农业生产实现可视化、标准化、精准化、智能化的新型农业生产模式[1],是现代信息技术综合应用的结果。智慧农业的实质是通过传感和信息采集系统对农业生产过程中温度、气候条件、土壤等自然环境因素,施肥、施药、灌溉等人为因素进行实时监测, 获取农作物生长状况、生长环境、病虫害等信息数据,利用智能技术和专家系统进行分析决策,从而对农作物生长及其环境进行人为干涉,达到实现对资源的合理利用、降低生产成本、改善生态环境、提高农作物产量和质量的目的[2]。

国外已经形成了3种典型的智慧农业模式,即美国智能化精准农业模式、日本集约化精耕模式和西欧模式。当前美国智慧农业创造了仅以1%农业人口成就农业大国的奇迹[3]。日本在政府和社会各界的共同努力下利用智慧农业摆脱农业劳动力短缺的约束, 农业生产效率又有了极大提高, 农业和农村的发展焕发新的活力[4]。智慧农业是我国农业根本出路,从2014年起,国家陆续出台了诸多有关支持和指导智慧农业建设的文件,推动现代农业发展,加快数字农业的建设,加强物联网技术和大数据在农业生产上的应用。当前,国内智慧农业现状如下:①智慧农业场所的设立较少且不很完善;②智慧农业系统设备、设计和平台技术水平低、不完备;③智慧农业智能网络建设不足,节点智能化低;④智慧农业建设中相关专业人才稀缺问题突出;⑤智慧农业新的智能要求不断提升[5]。

2021年12月28日,国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》,方案要求完善实施能源消费强度和总量双控,推动能源利用效率大幅提高,实现节能降碳减污协同增效、生态环境质量持续改善[6-7]。到2025年,农村生活污水治理率达到40%,秸秆综合利用率稳定在86%以上,主要农作物化肥、农药利用率均达到43%以上,畜禽粪污综合利用率达到80%以上,绿色防控、统防统治覆盖率分别达到55%、45%,京津冀及周边地区大型规模化养殖场氨排放总量削减5%[8]。为达到此目标,实现农业地理环境和生态环境的质量持续改善,智慧农业建设势在必行。

利用边缘计算和AI-IoT技术赋能智慧农业达到减少农业投入,减少碳排放,实现综合节能目的,是当前智慧农业建设中一项非常重要且能利用现有技术发展状态可以实现的任务,现实意义重大。鉴于此,笔者介绍了基于边缘计算的AI-IoT智慧农业综合节能系统的架构、片区规划,分析了其试验测试结果,旨在以科学手段指导农业生产,降低生产投入,实现节能环保的绿色生产。

1 系统架构

灌溉、施肥、施药是农业生产管理中3项重要的田间作业,作业的精细化程度和作业时长直接关系着水、肥和药的浪费,关系着对环境的直接污染程度,将其换算成碳排放,就是过量的碳排放。田间的温度、湿度、蒸发量和作物种类决定着灌溉的投放量;作物的生长速度、营养状况、表面色泽等因素决定着施肥的投放种类和间隔;田间的虫口密度、害虫种类和作物种类等决定着施药的投放种类、时长和间隔。合理调度这3项作业的投放间隔、时长和种类能够降低水、肥和药投放总量,从而降低总碳排放。智慧农业利用传感器技术、物联网等技术与传统农业的深度结合,能够有效地对田间作物信息和环境信息进行实时监测,利用智能技术进行自动化和智能化科学管理,减少了农民的劳动,提升了农业生产率[8-9]。该项目拟在现有智慧农业基础上,进一步深化研究,将边缘计算和AI技术相融合运用于灌溉、施肥、施药作业控制和影响因素监测、分析、推理,从而决定灌溉、施肥、施药作业的投放强度、时间、种类以及投放频率,达到降低消耗、减少污染,实现综合节能的目的[10]。

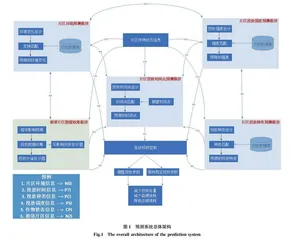

由图1可知,该预测系统的总体架构包含5个主要模块,即片区投放强度预测模块、片区投放时间预测模块、片区投放种类预测模块、相邻片区数据收集模块、片区环境预测模块。片区作物状态信息包括片区布控单元(FMU)收集的作物生长速度、营养状况、表面色泽等,片区作物病虫害监测单元(DPMU)收集的虫口密度、害虫种类、霉菌种类与孢子密度、病毒种类与繁殖速度等信息。片区内外,每次灌溉、施肥、施药作业的投放强度、时间、种类等信息都记录在相应项数据库系统中。片区环境检测包括空气的温度、湿度、阳光照射强度、浅层地表的温度和湿度等。片区环境、投放强度、投放时间、投放种类和周围片区投放影响的预测计算均采用径向基函数神经网络(RBF-NN)进行处理。所有经过处理的预测信息提供给自动投放控制处理服务器进行投放处理,或调整投放参数,或保持投放参数不变。根据实时检测的数据进行适当的调整预设投放参数,可以有效杜绝过量投放和不精准投放,特别是降低浅投放造成的超调投放,这使得总体投放平滑化、均匀化,投放设施和设备能够在最佳的工作状态,从而降低能耗,减少碳排放。

1.1 预测系统的分层结构

由图2可知,预测系统有4个层次组成,即基础设施层、网络层、服务层、应用层。每层信息仅通过服务访问点(SAP)传递。SAP担任上下2层直接信息交换的端口或者控制门。

1.1.1 基础设施层。基础设施包括所有类型的设备,如传感器、FMU、DPMU、边缘计算设备等。MAS部署在这些设备中用于收集数据,并提供给边缘计算设备进行分析和提炼。处理后的数据存储并发送至网络层进行共享。

1.1.2 网络层。网络层主要负责利用4G、5G、WLAN等通信技术,为使用物联网通信提供无缝连接。

1.1.3 服务层。服务层主要负责基于AI的预测和服务提供,由4个子模块组成,即片区环境预测、投放时间预测、投放强度预测、投放种类预测。该层使用基于径向基函数的神经网络进行上述信息预测,这些预测信息与相邻片区进行共享并存储在云中。

1.1.4 应用层。应用层根据收到的预测信息,决策灌溉、施肥和施药投放参数是否修改。若要修改,将修改参数变更到自动投放控制系统执行修改,否则保持原参数不变,执行既定的投放任务。

1.2 基于MAS的数据收集与分析

采用多代理系统(MAS)进行数据收集、分析和处理。在片区每一个环境检测、FMU和DPMU内都部署1个智能代理,同时在各个预测模块也部署智能代理。环境检测内智能体负责收集、分析和传递大气和土壤信息;FMU和DPMU内智能体负责收集、分析和传递作物状态信息和病虫害信息。由图3可知,每个模块内智能代理进行数据分析和处理,并与其他模块进行信息交换,完成预测任务,同时将数据保存到数据库内。最后,依赖数据库和历史数据库由边缘计算设备估计出最优投放参数,并提供给自动投放控制系统进行投放作业。

1.3 基于RBF-NN模型的预测算法

使用径向基函数神经网络 (RBF-NN) 模型来实现预测。由图4可知,RBF-NN预测模型由1个具有1层隐藏层的前馈神经网络组成。该模型采用监测到的实时数据和历史作业数据,生成预测数据进行投放参数修改。预测模型用高斯函数作为激活函数。RBF-NN 模型由2个阶段组成:①训练过程中,采用基函数参数建模无条件数据密度。高斯模型的协方差矩阵期望算法用于确定RBF-NN的训练中心。②采用Moore-Penrose 的广义伪逆计算输出和隐藏层之间的权重。使用RBF-NN算法对投放时间、强度和种类进行预测,增加扩展能力,减少训练和学习时间,提高预测精度。

2 片区规划

2.1 片区设定

作物控制片区共分为4个层次,用于进行管理控制。片区划分首先按照作物种类及其种植地域进行划分,大片区称为顶层片区或0层片区。在顶层片区内,按照土壤自然环境差别进行区域划分,分割后的片区称为1层片区。1层片区内,根据灌溉、施肥和施药的投放有效作用范围进行分割,形成2层片区。根据灌溉、施肥和施药划分的2层片区的大小和范围可以相同,也可以不同。若2层片区面积比较大,则细分为3层片区。3层片区的划分是按照环境监测、FMU和DPMU等监测设施的有效作用范围和最佳布置数量进行。监测设施布置数量和3层片区大小相互影响。在最初的3层片区划分的基础上,在AI系统的帮助下,可以根据作物状态监测结果和综合节能效果进行动态调整。

2.2 环境监测、FMU、DPMU部署

环境监测是对大气、光照和土壤状态的监测。由于大气和光照变换的影响范围很大,所以部署数量较少,在顶层片区或1层片区上布置1~2个观测点即可。当顶层片区过大时,在1层片区部署。1个土壤状态的监测点作用范围较小,单点覆盖小于0.67 hm2。需在2或3层片区上部署一定数量的监测点。在系统实际运行过程中,可根据监测结果,进行动态调整监测点的作用范围。FMU为作物生长状态的监测单元,其部署根据作物不同和监测项目,部署在2或3层片区上,部署数量根据监测结果进行动态调整。DPMU为病虫害监测单元,由于病虫害初期发生地域范围较小,因此在部署数量上最多,甚至0.07 hm2地上就需布置9个监测点,因为这样才能迅速捕捉病虫害的初期发展状态。当系统运行到一定状态,可以根据AI的范围建议进行适当调整。