课程思政融入植物保护教材建设路径探索

作者: 刁亚梅 邱晓红 杨洪俊 杨鹤同

摘要 教材是课堂教学的重要载体,是人才培养的依据,是课程思政实施不可或缺的载体。以高职院校植物保护课程教材为例,从不同层面和视角充分挖掘与植物保护课程相关的思政元素,并通过课程思政目标、课程教学内容、课程思政教学实践和课程考核评价等途径融入教材,充分发挥课程思政育人功能,以期为高职院校农科类课程教材的思政融入路径提供参考。

关键词 植物保护;课程思政;建设路径

中图分类号 S-01 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2025)06-0265-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.06.059

Exploring the Path of Integrating Course Ideology and Politics into Plant Protection Textbook Construction

DIAO Ya-mei, QIU Xiao-hong, YANG Hong-jun et al

(Jiangsu Agriculture and Forestry Vocational and Technical College, Jurong, Jiangsu 212400)

Abstract Textbooks are important carriers of classroom teaching, the basis for talent cultivation, and an indispensable carrier for the implementation of ideological and political education in the curriculum. This article takes the textbook of Plant Protection in vocational colleges as an example, fully exploring the ideological and political elements related to plant protection courses from different levels and perspectives, and integrating them into teaching materials through course ideological and political objectives, course teaching content, course ideological and political teaching practice, and course assessment and evaluation, fully exerting the function of course ideological and political education, in order to provide reference for the integration path of ideological and political education in agricultural course textbooks in vocational colleges.

Key words Plant protection;Curriculum ideology and politics;Construction path

教材是学生学习的主要媒介,是知识的重要来源,教材内容对学生的学习具有导向性、对周围文化环境具有重要的渲染作用,对学生的成长具有思想引领[1]、价值引导[2]、精神塑造[3]和品德历练[4]的作用。在知识、技能学习中融入思政理念[5],在拓展延伸材料中强化德育养成是新形态教材开发[6]需要解决的重要问题之一。

植物保护是江苏农林职业技术学院现代农业技术、作物生产与经营管理等专业的核心课程,该课程先后被教育部认定为国家级精品课程、国家级精品资源共享课和国家在线精品课程,课程团队在课程建设的同时同步开发了《植物保护》教材,第二版至第四版均入选职业教育国家规划教材,其中第四版新形态教材荣获首届全国教材建设奖一等奖。多年来,课程团队围绕农作物病虫害防治能力培养为专业主线,紧扣“知农、爱农、学农、兴农、做农”[7]这条思想政治教学主线,深入挖掘与植物保护课程相关的思政元素,把思政教育与专业教学有机融为一体,实现知识传授与思政育人相融合的终极目标,符合职业教育新形态教材内容的设计要求[8],这一目标也在即将出版的第五版教材中深度体现。

1 对标国家职业标准,重塑课程思政目标

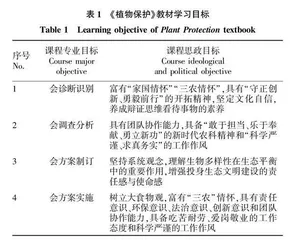

《植物保护》教材开发聚焦产业发展,对标农作物植保员国家职业标准,以农作物病虫害综合防治技术能力培养为主线,按病虫害防治在实际农业生产中从诊断识别—调查分析—方案制订—方案实施的全过程设计学习(实训)项目,并根据专业技术能力培养目标,梳理在“四会”过程中所蕴含的课程思政元素,重塑植物保护教材课程思政目标,实现课程思政目标与专业学习目标的有机统一(表1)。

2 深挖课程思政元素,完善课程教学内容

课程思政的基本要求就是要给课程铸魂,即遵循人才成长规律和思政教育规律,充分挖掘课程中蕴含的各类思政教育元素,更好地服务于立德树人的目标[9]。《植物保护》教材建设应搭建课程知识、产业问题和青年担当之间的桥梁,深度挖掘与课程知识内容或生产、生活相关的思政元素[10],诸如家国情怀、科学精神、科技创新、工匠精神、使命担当、爱岗敬业、文化自信、辩证思维、法律意识等,然后有机融合到课程教学内容中以丰富教材育人维度,润物细无声地实施课程思政教育[11]。

2.1 讲科学家故事,厚植家国情怀

家国情怀是厚植于每个中国人内心的民族文化基因,是实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神动力[12]。因此,搜集积累作出重要贡献的植物保护科学家故事,可以更好地帮助学生厚植家国情怀。以人物故事为例,如我国著名的植物病理学家林孔湘,谢绝了美国加利福尼亚大学挽留,抱着振兴中华农业科教事业的迫切愿望回到岭南大学,他首创防治柑橘黄龙病的繁殖材料热处理消毒方法,推行“无病虫栽培”技术,成为世界柑橘病毒学上的一个创举。通过讲解人物故事,将家国情怀扎根于中华民族的血脉之中,鼓励学生热爱祖国,勇担民族复兴重担,为服务乡村振兴贡献青春力量。

2.2 述科学发展史,感悟科学精神

通过讲述科学知识背后的故事,感受科学家的科学精神,激发学生热爱科学、追求真理的精神。以小麦条锈病“真凶”探寻为例,被称为小麦“癌症”的小麦条锈病一直是影响我国乃至全球粮食安全生产的重大生物灾害。我国著名小麦病害专家、中国工程院院士康振生带领团队研究发现,小檗的广泛分布与条锈病有性生殖的发生,则是“越夏易变区”形成的根本原因。这是国际学术界首次明确有性生殖是条锈菌毒性频繁变异的主要途径。在探寻小麦条锈病“真凶”的过程中无不体现出康院士敢于挑战权威的勇气,“不唯上、不唯书、只唯实”的精神,使学生在了解专业知识的同时,感悟科学精神。

2.3 探究前沿科技,培养创新精神

科技创新是推动国家发展的基石,是推动社会进步的强大动力[13],也是实现学生自我发展的必备素养。因此,通过植保创新技术的介绍,可以更好培养学生的创新精神。以农药(械)使用项目为例,介绍了植保无人机在我国农业生产上使用的发展历程,我国植保无人机虽然起步晚、发展历程曲折,但经过中国科学家的奋发图强、自主创新,综合性能已达到国际先进水平,为全面推进乡村振兴插上了科技的翅膀,激励学生努力学好专业知识,以新质生产力助推粮食产能提质增效。

2.4 立足时代所需,弘扬工匠精神

“工匠精神”的基本内涵包括敬业、精益、专注、创新等方面的内容[14],这也是育人的素养要求。因此,通过搜集有关植物保护领域涉及的工匠精神案例,激发学生持工匠之钥,开崛起之门。以防治水稻纹枯病的井冈霉素创制为例,介绍了沈寅初院士瞄准产业所需,带领团队历经数十年,在来自全国各地上万份泥土里的几十万种微生物菌株里寻找,承受着上万次试验后的上万次失望,但他不畏艰难,在科学研究中的求真务实、勇于探索、追求卓越、精益求精,最终创制出了井冈霉素的案例,激励学生立足时代所需,继承和发扬这种工匠精神。

2.5 厚植为民情怀,践行使命担当

使命担当是一种责任感和使命感的表现,它不仅是一种行动,更是一种精神态度和价值追求[15]。在农作物重要病虫害的田间调查和短期预测项目中,引入中国农业科学院植物保护研究所科研人员面向华北、东北农业主产区迁飞性害虫防控科技重大需求,坚守长岛试验站整整20年攻克一道道昆虫迁飞科学难题,研发一项项害虫防控关键技术,取得了具有重要影响的学术成绩和产业贡献,同时也铸就了具有深远意义的“长岛试验站精神”。长岛试验站精神,是坚守,是热爱,是信念,是责任,更是担当,激励学生把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,在乡村振兴大舞台上敢于担当、乐于奉献、勇立新功。

2.6 用情怀守田野,坚守爱岗敬业

爱岗敬业是职业道德的核心,也是前提,一个人是否有所作为,不在于他从事何种职业,而在于他是否尽心尽力把所从事的工作做好。在鼠害防治子项目中,介绍了杨再学从一名县级植保站的普通科研工作者,成长为行业内知名鼠害研究专家的感人事迹,他用持之以恒、精益求精的态度诠释了自己对这份事业的热爱和坚守,他爱岗敬业的精神也告诉学生只要热爱,并坚持钻研,在基层也可以干出成绩,基层农技人员也能成为专家。

2.7 弘扬传统文化,坚定文化自信

党的十八大以来,习近平总书记在多个场合谈到中国传统文化,表达了自己对传统文化、传统思想价值体系的认同与尊崇。在植物保护课程教学中昆虫就是很好的切入点,如在农业昆虫识别子项目中引入植桑养蚕文化,在地下害虫识别子项目中引入中国鸣虫文化,使学生在学习专业知识的同时感受昆虫中所蕴含着深厚的历史民俗与文化意蕴。再如,在讲解水稻病害时可以提到 2020 年国际著名学术期刊《Molecular Plant》发表了福建农林大学吴建国教授课题组关于水稻的一种致病病毒的分子致病机理。作者巧妙运用孙悟空与如来佛祖斗法这一中国文化元素作为期刊封面设计来向国际同行生动阐释其研究成果。通过这部分内容的融入,学生一方面可以强烈地感受到严谨前沿知识生动有趣的一面,另一方面可以充分体会到科研工作中的中国文化自信[16]。

2.8 品味哲学之美,增强思辨能力

在农作物的生长过程中,不可避免地会遭受各种有害生物的入侵,如何在保证农作物健康生长的同时,将有些有害生物控制在经济允许水平之下,甚至变害为宝,这里面里蕴含了无穷的唯物辩证法思想。如在植物病害诊断子项目中,引入16世纪杂色郁金香在荷兰引发社会狂热追捧历史的案例,引导学生学会用辩证的思维去看待植物病原物的有害性和有益性;再如在油料作物病虫害识别子项目中,介绍了对油菜而言最致命、危害最大的核盘菌经过“消解毒力”处理后,接种到水稻、小麦、玉米等禾本科作物种子里,“危险敌人”瞬间转身成为“忠诚卫士”的案例,体会“敌人的敌人就是朋友”的大自然生物竞争中的生存智慧,激励学生不断增强辩证思维能力,提高驾驭复杂局面、处理复杂问题的本领。

2.9 贯彻法律法规,树立法律意识

我国颁布了《农药管理条例》《植物检疫条例》《生物安全法》《农作物病虫害防治条例》等植物保护相关的法律法规,为农业生产安全、农产品质量安全、农业生态安全和农业贸易安全提供了法制保障。在农药的配制与施用子项目中引入农药使用不当致人畜中毒、作物药害等安全事故案例,引导学生一定要在法律规定范围内科学合理使用农药;在果树病虫害识别子项目中,介绍四川广元蛆柑事件的案例,进一步引导学生树立法律意识,面对舆情坚决做到不造谣、不信谣、不传谣,同时激励学生努力学好专业知识,提高专业素养和技能,在关键时刻做出科学判断。