高职院校人才培养服务乡村振兴的困境与路径调研

作者: 彭雅婷 徐帅

Survey on the Dilemma and Path of Vocational Colege Personnel Training Service for Rural Revitalization PENGYa-ting12,XUShai(1.ChangshaHealth VocationalCollge,Changsha,Hunan4106O;2.HunanAcademyofEducatioSciences,Changsha,Hunan 41Ooo5;3.Qingxiang Primary School,Kaifu District of Changsha,Changsha,Hunan410003)

AbstractInordertounderstandtheuensituationoftalenttraininginhighervocationalcollgesforhelpingrralrevitalization243 studentsfrom8vocatioalcollgesinHunanProvinceweresurveyedbyquestioairesandin-depthinterviews.Thesureyfoundtatost collgesandivesiisveodousatedtoigegaosapentuteotinleicif ruralrevitalzatiodustyndentsdothvedpdesadgofctofocatioalcatioigruaviatio andthirillngssistoosalielpoau tionandeucatiiuraldusrdostacsreilngtutaloeratodcalaeial, butthecurentaeloscoofskisotpdivesisotogereeeprobsshi matchbetwenaolttgdaviosutdcal tionndkiscutIisd eration,innovate talent training mode and strengthen top-level design.

KeyWordsHigher vocational colleges;Personnel training;Rural revitalization;Survey

我国高职院校在近几十年的发展中为各行各业培养了大量的应用型人才。在新时代背景下,乡村振兴战略对高职院校人才培养提出了新的要求。然而,当前高职院校在服务乡村振兴过程中面临着一系列困境,如人才培养与乡村需求脱节、教育资源配置不均、产学研结合不紧密等,这些问题严重影响了高职院校在乡村振兴中的贡献。为了更好地发挥高职院校在乡村振兴中的作用,有必要对这些问题进行深入研究,探寻合适的路径。笔者通过对高职院校人才培养服务乡村振兴的困境与路径进行调研,揭示高职院校在乡村振兴中的现状与问题,旨在为政策制定者和高职院校提供有益的参考,以推动高职院校更好地服务乡村振兴,为实现全面建设社会主义现代化国家自标贡献力量。

1调研对象和方法

1.1调研目的为更好地了解高职院校人才培养助力乡村振兴的现状,制定了高职院校人才培养助力乡村振兴的调查问卷,调研内容从大学生基本情况、办学教学情况、专业相关情况、产教融合情况方面展开,通过调查梳理出高职院校人才培养助力乡村振兴存在的问题,并分析问题产生的原因,旨在为高职院校高质量发展解决乡村人才困境问题提供现

实依据。

1.2调研对象此次研究的调查对象是普通高等职业院校的大学生,包括8所高等职业院校,针对高职院校教师和不同年级的学生进行调研。此次调研借助问卷星平台,共回收250份,回收率达到 100% ;有效问卷243份,有效率为97.20% ,师生比为 3:7 。

1.3调查方式及内容根据研究需求,此次调查采用线上与线下相结合的方式,分为线上问卷调查以及线下现场访谈。此次发放的调查问卷共37题,包括选择题和问答题2种类型。现场访谈从2个方面展开:一方面,随机抽查在校生,调查其所在高职院校人才培养助力乡村振兴的情况;另一方面,与教师沟通交流,了解其所在高职院校助力乡村振兴的形式、特色和制约因素。

1.4数据分析问卷星网站提供详细的数据记录与统计。对问卷进行检查后,对所有从问卷中得来的数据加以整理和分析,并利用问卷星调查平台和SPSS22.0统计软件进行分析。通过分析自制问卷统计数据和现场访谈结果,从被调查者基本情况、办学教学情况、专业相关情况、产教融合情况4个方面对调查结果进行分析。

1.5效度分析利用SPSS22.0统计软件对调查问卷进行效度分析。效度分析主要是用来检验量表内容的准确程度和科学程度,使用因子分析进行信息浓缩研究,分析研究数据是否适合进行因子分析。结果表明,KMO值为0.988,大于0.6,满足因子分析的前提要求,意味着数据可用于因子分析。以上数据通过Bartlett球形检验( P<0.05 ),说明研究数据适合进行因子分析。综上可见,问卷设计具有一定的有效性和准确性。

2 结果与分析

2.1被调查者基本情况被调查者中男、女占比分别为41.34% 和 58.66% ;年龄绝大多数不超过25岁;超过25岁的多为教师,占比 30. 00% 。在调查学生群体中,大一占31.45% 、大二占 25.95% 大三占 42.60% ;被调查者大多来自农村,占比 66.02% ;来自城市的被调查者占 33.98% 。

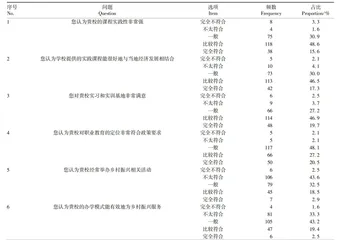

2.2办学教学情况分析通过分析办学教学情况可知,64.2% 的师生认为课程实践性强,分别有 46.5% 和 17.3% 的师生认为学校提供的实践课程能比较好和非常好地与当地经济发展相结合;绝大多数师生对学校的实习和实训基地非常满意,并且仅少数师生认为学校对职业教育的定位不符合相关政策要求。然而,只有 18.5% 和 2.9% 的师生认为学校经常或者总举办乡村振兴相关活动, 21.9% 的师生认为学校的办学模式能有效地为乡村振兴服务(表1)。因此,高职院校举办丰富的乡村振兴活动,并强化办学模式,可为乡村振兴赋能[1]

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:ankx20250747.pd原版全文

Table1 Theteachingsituations

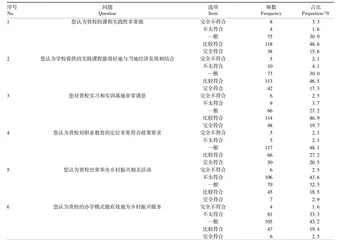

2.3专业相关情况分析如表2所示,通过对专业相关情况的分析发现, 89.8% 的师生认为学校有涉农专业或者服务基层的相关课程,但是 35.4% 的师生认为学校开设的专业不太符合当地乡村振兴的特色, 30.4% 的师生认为该校学生学习该专业并不能很好地为乡村产业振兴服务,只有 3.3% 的师生认为该校学生对职业教育服务乡村振兴非常了解。结合调查问卷和访谈结果可知,目前大多数高校开设了服务基层的相关课程,但是并未与乡村振兴产业特色相契合,学生对职业教育服务乡村振兴的理念了解不深,服务农村的意愿不够强烈[2]

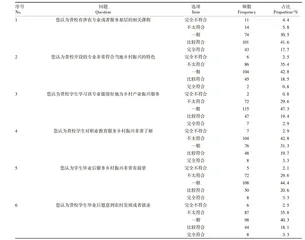

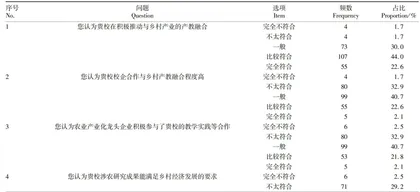

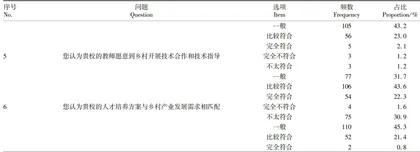

2.4产教融合情况分析 高职院校产教融合情况对于乡村

振兴具有至关重要的作用。如表3所示, 66.6% 的师生认为学校在积极推动与乡村产业的产教融合,但其中认为学校校企合作与乡村产教融合程度高的只占 24.7% ,认为农业产业化的龙头企业积极参与了学校教学实践的只占 23.9% 。认为学校教师愿意到乡村开展技术合作和技术指导的占65.9% ,认为学校人才培养方案与乡村产业发展需求相匹配的只占 22.2% 。由此可见,绝大部分高职院校在积极推动与乡村产业的产教融合,大部分教师也愿意到乡村开展技术合作和技术指导,但是目前此项工作的渠道搭建不完善,实效性不够[3],因此应该构建相应体制来完善产教融合工作,使得高职院校与乡村单位联动培养,为乡村振兴持续注入新鲜血液。

接下表

3讨论

3.1高职院校人才培养与乡村振兴人才需求不匹配我国高职院校在人才培养方面服务乡村振兴的理念尚未得到深化。尽管国家层面已经提出了乡村振兴战略,但在高职院校的教育实践中乡村振兴相关的教育理念、课程设置、实践教学等方面还缺乏系统的规划和设计,导致人才培养与乡村振兴的需求不相适应[4]。具体而言,职业教育在培养技术技能人才方面,无论是专业设置、资源配置、人才培养模式还是价值导向,都存在一定程度的不适应性,尤其是对日益更新的市场需求。近年来,高等职业教育模式持续革新,旨在迎合经济社会发展的步伐。但是,关于高等职业教育在乡村振兴战略中的职能定位,目前尚缺乏深入研究。职业教育仍旧遵循传统思维,仅根据自身条件来规划专业、安排课程、确定教学方法等核心要素,而忽略了乡村振兴战略的实际需求。因此,职业教育未能有效对接农村经济的区域特性、资源优势、劳动力市场等现实需求,导致与乡村振兴的目标出现偏差,即专业设置与产业、职业岗位之间缺乏紧密联系。职业院校农业相关专业的数量不足,专业调整机制未能跟上农村产业结构的优化升级以及经济社会的发展节奏,这在一定程度上影响了职业教育对乡村振兴的服务效能[5]

3.2高职院校服务乡村振兴的重视程度不够受传统观念和现实条件的影响,高职院校学生大多对农村缺乏感情,对农业缺乏热情,对扎根农村缺乏激情,对于服务乡村振兴的责任感和使命感不够[]。调查数据显示,只有 3.3% 的师生认为该校学生对职业教育服务乡村振兴非常了解。在高等职业院校“文化育人”的过程中,农业特色不够鲜明,学生参与度偏低,同时缺少对国家“三农”政策的宣传。此外,下基层举办培训等对优秀教师同样缺乏吸引力,这种恶性循环一旦形成,乡村人才队伍建设工作将变得困难重重。

3.3高职院校产教融合工作实效性不强高职院校产教融合是服务乡村振兴的重要途径,但当前部分院校在产教融合工作中存在实效性不强的问题。一方面,企业在校企合作与社会责任方面表现不佳。在驱动力层面,由于未能充分感知到合作的利益所在,企业在校企合作中的积极性未被充分激发出来。在社会责任层面,有些企业将接纳学生实习视作一种额外的负担,对实习生缺乏必要的指导,仅仅将其作为廉价劳动力。此外,还有部分企业出于人才流失的顾虑,对校企合作持保留态度[]。另一方面,职业院校在服务能力上也显得力不从心。一些院校将校企合作简化为安排学生实习和增加教学设备,合作的形式和内容缺乏创新,未能深人到乡村振兴课程设置、师资建设和学生职业素养培养等核心环节。部分院校对乡村实际需求的认识不足,导致学生无法满足乡村企业的基本实习要求,同时在为企业提供员工培训方面也存在数量不足和质量不高的问题。此外,由于部分教师缺乏实际的乡村企业工作经验,难以为企业提供技术创新上的支持[8]

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:ankx20250747.pd原版全文