民族地区职业教育赋能乡村振兴的逻辑起点与行动路径-基于共生理论的探讨

作者: 张蕾

TheLogical StartingPointandPathof Rural RevitalizationinMinorityArea EnabledbyVocational Education—TheDiscusion Based on Symbiosis Theory

ZHANGLei(SchoolofEconomicsandManagement,InnerMongoliaNormalUniversity,Hohhot,InnerMongolia00022)

AbstractAsatyeofucatiselyelatedtooyndoietyocatioalucatioegatedihtelemetsofeue nationinterofpomoighteatifroductoducati,iatifalalts,iigeturld ingabeautifulotsdndprootigtiegoveaeofasatiItistipantcatioalfot empowerstherevitaliaioofralaasitnicreasIntesmbiisystefvocatioaldcationandruralrevializationiic gions,thefoudtioalutisisillaleseodf externalperatioguarataestillpronetItisessarytdepteefodiovatiooftevocaialucatiostect vatethevalueotiatioatioalucatitporuralviliildlmsofocatialdutitable ruralrejuveatiostprootecatioalucatioigiostxtesivelypartiateinuralstructiondableal revitalization actively.

KeyWordsSymbiosis theory;Ethnic areas;Vocational education;Enabling;Rural revitalization

全面建设社会主义现代化国家,最艰巨、最繁重的任务仍然在农村。推进乡村振兴战略,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴,成为全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。民族地区囿于自然地理与社会经济区位发展等原因,又有边疆地区、革命老区、连片特困区等多重身份叠加,已成为乡村振兴战略的主阵地和攻坚区。民族地区的乡村振兴关乎国家乡村振兴战略的整体推进,关乎民族地区经济社会的稳定发展,关乎我国全面建成小康社会目标的达成和社会主义现代化国家建设的进程。职业教育作为一种与经济社会紧密联系的类型教育,是联结“教育域”“技术域”“职业域"的纽带。民族地区职业教育扎根本土,能够真正融入民族地区经济社会发展,盘活民族地区自然文化资源,关注民族地区群众的教育诉求,提高城乡资源配置效率,赋能民族地区乡村全面振兴。

从已有研究来看,学者们对于民族地区职业教育赋能乡村振兴的研究主要集中在价值理路、困境问题以及行动方向3个维度。在价值理路的探究中,学者们根据乡村振兴发展对职业教育的具体诉求,立足乡村“五大振兴”与职业教育融合发展[1],从教育逻辑[2]、技术逻辑[3]、人才逻辑[4]等视角,探讨职业教育在乡村振兴中的定位。职业教育服务乡村振兴事关乡村的生计、生活和生态[5],发挥着“催生产业功能”“涵养文化功能”以及“跨界育人功能”[6。在困境问题方面,民族地区职业教育类型化、现代化特征尚未充分体现,专业设置与地区产业结构脱节、教学内容与民族文化割裂[7-8],培养出来的人才与民族地区经济发展所需的人才不相符[9],未能充分发挥其对乡村振兴的支撑作用[10]。针对上述问题,学者们基于民族地区职业教育赋能乡村振兴展开了路径规划和行动探索。民族地区职业教育要聚焦类型定位,推进高质量发展[1-12]。从要素、结构和功能3个向度,构建民族地区职业教育与乡村振兴耦合发展的联动机制[13-14];以资源统整盘活职业教育,多元联动保障职业教育持久效能,构建职业教育服务乡村振兴的多元协同机制[15-17]。现有研究对民族地区职业教育“为什么”和“怎么样”服务乡村振兴等问题进行了讨论,但基于民族地区发展不平衡不充分的现实,探讨民族地区职业教育如何更好地赋能乡村振兴仍有深人挖掘的必要。笔者在前人相关研究的基础上,剖析了民族地区职业教育赋能乡村振兴的理论遵循,探究如何更大程度地发挥职业教育赋能民族地区乡村振兴的价值作用,以期为民族地区职业教育赋能乡村振兴提供逻辑机理和行动指向。

1共生理论的内涵及其适切性

“共生”概念最早出现在生物学领域,由德国生物学家德贝里1879年在《共生现象》一书中首次提出。他认为生物之间因为生存的需要,会按照一定的方式相互作用,从而形成生物间共生共存的协同关系。此后,共生概念被广泛运用于社会学、管理学、教育学等领域。共生理论认为,共生是指共生单元在一定共生环境中,遵循某种特定模式形成的关系。这一理论框架包括共生单元、共生模式和共生环境三要素[18] 。

对于民族地区职业教育赋能乡村振兴,共生理论分析视角具有较高的适切性。一方面,民族地区职业教育通过产教融合、技术指导和人才输送等方式,联合行业企业、政府部门、社会组织等多方主体,促进知识、技术、信息、人才等要素流动,在乡村振兴过程中逐渐形成了一个以职业教育为平台,要素和资源动态进化的生态系统,这符合共生理论的假设要求。另一方面,在职业教育赋能乡村振兴的过程中,多元主体虽然承担着不同责任(比如职业院校负责人才培养和技术创新,企业负责技术应用和市场开发,村民在乡村生产、生活和生态建设中发挥着“本地人”的主力军力量),但不同主体之间相互依存、相互影响,形成复杂多样的共生机制。共生理论分析框架对民族地区职业教育赋能乡村振兴具有较强的解释力。通过职业教育发展要素整合,可以为赋能乡村振兴提供新的理论视角和实践思路。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:ankx20250751.pd原版全文

2共生理论视域下民族地区职业教育赋能乡村振兴的逻辑起点

教育所提供的是一种足以改变客观事物的力量,是一种间接的、潜在的生产力[19]。职业教育作为面向民族地区最活跃、最开放的类型教育,承担着服务民族地区乡村振兴的重大使命,在推动产教融合、培育乡土人才、传承优秀文化、建设美丽乡村以及促进基层组织有效治理等方面发挥着不可替代的作用。

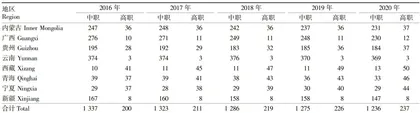

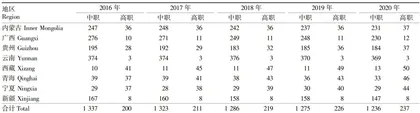

2.1共生单元:民族地区职业教育与乡村振兴的系统构成共生单元是共生关系中的基本组成要素,是能量生产与交换的重要主体。职业教育发展系统由专业布局、师资队伍、课程资源、技术手段、实践/培训平台等要素构成。2016—2020年民族地区职业教育学校数量见表1。从表1可以看出,2016—2020年中等职业学校(简称中职)数量呈减少趋势,高等职业学校(简称高职)数量逐年增加。在专业布局上,2021版《职业教育专业自录》显示,职业教育设有农林牧渔、资源环境与安全、旅游等19个专业大类,中等职业教育下设361个细分专业,高等职业教育专科下设748个细分专业、本科下设273个细分专业。民族地区职业教育基本涵盖了19个专业大类,并依据地区经济发展需要和学校办学特色细分专业进行招生和人才培养。师资队伍是学校“安身立命”的根本保障,是决定职业教育质量的关键因素。以民族地区中等职业教育为例,2016—2020年专任教师平均人数为90521.8人,其中云南省中等职业教育学校专任教师人数最多,5年平均人数为21005.8人;西藏自治区专任教师人数最少,5年平均人数为1779.4人(表2)。课程资源、技术手段和实践/培训平台是开展教育教学的主要载体,直接体现职业教育的技术性和职业性。笔者通过对内蒙古自治区高等职业学校的实地调研了解到高等职业学校以专业课、基础课、思政课为主线开展课程体系建设,借助“智慧职教平台”不断积累线上线下课程资源,与企业、社区积极合作创建学生实践/培训平台。例如,包头轻工职业技术学院、呼和浩特职业学院、内蒙古化工职业学院等院校2022年度开展校企合作的企业数量均有 120多家。

Table1 Number of vocational education schoolsin ethnic areas during 2016-2020

单位:所

注:数据来源于《中国教育统计年鉴》(2016—2020年)。Note:The datawere from China Education Statistical Yearbook during2O16-2020.

共生关系中乡村振兴系统由产业、人才、文化、生态和组织五大要素构成。其中,产业振兴是乡村振兴的重要根基,充分借助地域、文化等特色资源的相对优势,发展民族地区农业、旅游业、民族手工业等特色产业,能够为乡村振兴提供坚实的物质基础。人才振兴是解决“谁来振兴乡村”的关键,民族地区新型职业农民、返乡就业创业人员、村基层党组织带头人、医生、乡村教师都是乡村振兴的中坚力量。文化振兴是乡村振兴的内生力量。民族地区乡村文化体系包括环境文化、制度文化、精神文化、行为文化以及和谐文化[20],传承民族地区优秀文化、彰显文明乡风是乡村振兴的精神力量。生态振兴是乡村振兴的重要支撑,民族地区的乡村作为生态系统的重要涵养地和载体,乡村生态振兴能够实现自然生态环境保护与开发利用和谐统一,实现“绿水青山就是金山银山”[21]。组织振兴是乡村振兴的有机组成部分,“把乡村党组织建设好,把领导班子建设强,弱的村要靠好的党支部带领打开局面,富的村要靠好的党支部带领再上一层楼”[22]。民族地区基层党组织是乡村振兴战略的组织者和领头人。

2.2共生关系:民族地区职业教育赋能乡村振兴的内在机理共生关系是共生单元之间物质、能量和信息相互作用与互动交流的形式。职业教育同时具备育人、经济、文化、社会等功能,与乡村振兴的要素目标有机融合、互利共生。

Table2 Number of full-time teachers in secondary vocational education schools in ethni

注:数据来源于《中国教育统计年鉴》(2016—2020年)。Note:The datawerefrom China EducationStatistical Yearbookduring2O16-2020.

2.2.1职业教育助推民族地区产业转型升级。民族地区地理位置比较偏僻,公共基础设施建设相对滞后,产业基础能力和产业链现代化水平较低,但民族地区拥有独特的自然、文化等资源,充分发挥相对优势、发展特色产业是民族地区乡村产业兴旺的关键。职业教育能够通过开设特色专业,倒逼民族乡村产业向特色优势转变;以技术创新直接参与产业生产,推动现代产业发展新要素的构建;通过校企合作对接市场,不断延长农业产业链,助推乡村一、二、三产融合发展;以职业技能为核心,通过订单培养、定向培养为乡村产业发展培养实用型人才。

2.2.2职业教育助力民族地区群众个体赋能。在当下乡村“空心化”愈演愈烈的背景下,民族地区人才流失现象十分严重。职业院校的教育教学活动可为民族地区乡村“技术留才”“专业育人”。职业教育通过开设民族特色专业,涵养民族优秀文化,激活乡村人才的民族文化自信,扎根本土建设家乡,实现“扶志”;通过高等职业教育提质培优,满足民族地区群众接受高等教育的需求,培养高素质技能人才、大国工匠,实现“扶智”;通过开展职业培训,提高劳动者技能水平,以“职教一人,就业一人,脱贫一家”的显著成效阻断贫困代际传递,助力共同富裕,实现“扶质”[23]

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:ankx20250751.pd原版全文