“新农科”背景下“卓越农林经管人才”实践能力经纬耦合模块化培养模式探究

作者: 刘宇鹏 戴芳

摘要 教育部提出的“新农科”建设和“卓越农林人才教育培养计划”均对新时期全国农林高校人才培养提出了新的要求和标准。在提出农林经济管理专业实践能力培养中存在的主要问题的基础上,根据以往实践教学经验,构建了微观、中观与宏观有机结合,横向与纵向经纬耦合的多层面设计、多主体参与的实践能力培养架构,最后提出了“卓越农林经管人才”实践能力培养模式的具体实施措施。

关键词 新农科;卓越农林经管人才;经纬耦合模块化培养模式

中图分类号 S-01

文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)02-0275-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.02.060

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on the Modular Training Mode of “Outstanding Agricultural and Forestry Economic Management Talents” Practical Ability Under the Background of “New Agricultural Science”

LIU Yu-peng,DAI Fang

(Hebei Agricultural University,Baoding,Hebei071000)

Abstract The construction of “New Agricultural Science” and the “Excellent Agriculture and Forestry Talents Education and Training Program” proposed by the Ministry of Education have put forward new requirements and standards for the talents training of agriculture and forestry universities in China in the new period. On the basis of putting forward the main problems in the practical ability cultivation of agriculture and forestry economic management major, this paper constructs the practical ability cultivation framework which organically combines micro, meso and macro, and combines horizontal and vertical longitudinal-latitudinal coupling with multi-level design and multi-subject participation according to the previous practical teaching experience, and finally puts forward the concrete implementation measures of the practical ability cultivation mode of “outstanding agricultural and forestry economic management talents”.

Key words New Agricultural Science;Outstanding Agricultural and Forestry Management Personnel;Modular Cultivation Mode of Warp and Weft Coupling

基金项目 河北省人力资源和社会保障研究课题项目(JLS-2021-3210);河北农业大学第十一批教学研究项目;教育部全国高等学校农业经济管理类专业教学指导委员会2022年度本科教学改革与质量建设研究思政项目(NJX22215)。

作者简介 刘宇鹏(1977—),男,河北张家口人,副教授,硕士,从事农业、农村经济研究。

收稿日期 2022-12-20

实践能力培养是农林经管人才培育的根本,需要相应的实践条件支撑。必须对传统的人才培养模式(主要依靠课堂理论教学)进行改革,尤其是在当今“新农科”建设大背景下,以实用型人才作为培养目标,就更加需要注意对实践环节的增强和深化。该研究以多年农林经管人才实践能力培养经验为基础,探索“卓越农林经管人才”经纬耦合模块化培养模式,并构建适合“新农科”培养目标的实践能力培养体系,以期对国家级一流本科专业建设提供理论依据。

1 农林经济管理专业实践能力培养面临的主要问题

在农林经管人才培养中,传统的实践能力培养模式在长期的运行过程中虽发挥了非常重要的作用,但在“理论教学为主,实践教学为辅”思想观念主导下,实践能力培养在整个教学过程中的重要性并未得到广泛认同和重视。随着“新农科”及“卓越农林人才培养”的理念不断提出与发展,现有的实践能力培养方式表现出的现实问题越来越多。

1.1 实践课程比例偏低

目前,全国各农林高校的农林经济管理专业均设计了一些实践课程,如“三农”认知、农村调研技术、“三农”问题调研等,但在整个专业教学方案中,这些纯粹的实践课程不及总学分要求的10%,很难满足2012年教育部提出的“人文社会科学类本科专业实践学时应不少于总学分(学时)的15%”的标准[1],严重制约了学生实践操作能力的提升,不利于学生实践能力的培养。

1.2 专业课程与实践教学脱节

近年来,各高校农林经济管理专业核心课程不断丰富充实、与时俱进,伴随出现的却是专业课程内容以讲授为主,与实践教学相脱节的趋势日趋明显。虽然有些院校在教学方式上积极探索了新的教学理念和教学模式(如翻转课堂、案例教学、线上教学等),但却很少触及课程改革的核心——实践[2]。这直接导致学生学习了很多专业课程,但对每门课程如何在“三农”实践中具体运用却知之甚少,眼高手低现象比较严重,课程教学效果大打折扣。

1.3 校外实习流于形式

调查发现,各农林高校农林经济管理专业均安排了一些校外实习环节,尤其是在二、三年级比较普遍。当问及学生校外实习效果时,86.9%的同学认为效果不佳,多是外出走马观花式的参观,脚踏实地在一个区域进行为期一周以上实地调研的情况非常少,导致学生很难真正与广大农民近距离接触,进而了解农民的思想和生产生活行为[3]。

1.4 实习基地形式单一

调查显示,大多数农林高校在实习基地建设方面主要侧重与校外企业和农场联合。建立挂牌校外实习基地,在一定程度上缓解了校外实习流于形式的现实问题[4]。但高校学院一方面缺乏统一规划,另一方面只与涉农企业和农场联合,形式过于单一,直接导致基地建设数量不均、重复建设、质量不高、利用率低、辐射面窄等无序化现象,难以真正满足学生实践能力培养的需要。

2 “卓越农林经管人才”实践能力经纬耦合模块化培养架构

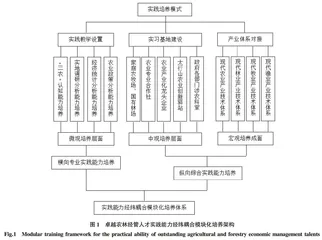

针对农林高校农林经济管理专业学生实践能力培养中存在的一系列现实问题,该研究基于“新农科”和“卓越农林人才培养”双重视角,试图构建一套有针对性的农林经济管理专业实践能力模块化培养路径,从实践课程设置、实习基地拓展、对接农业产业体系、农业科技创新驿站服务等多个维度分模块构建适合农林经济管理人才培养目标的实践能力培养体系,并提出具体培养方案和实施路径,对“卓越农林经管人才培养”提供强有力的实践支撑(图1)。

由图1可知,要改革目前农林经管人才实践能力培养的现状,必须建立经纬耦合、宏中微观相结合的实践能力经纬耦合模块化培养体系。在横向层面,依托专业主干课程,设置与课程相匹配的实践教学内容,致力于学有所用,学以致用。因为教学实践是作为专业课程内容的延伸,与各门专业课程紧密衔接,所以实践内容针对性较强,多为微观知识层面的认知及其知识深化。在纵向层面,一方面要做好实习基地建设,与各种农业主体深入接触,从中观层面了解各类农业生产主体生产与经营的整个过程;另一方面实践能力培养也要与现代农业产业技术体系相对接,把实践能力培养融入农业产业技术体系各个领域,让学生从宏观层面了解每个农业产业从生产、产品仓储与加工到市场的全部流程。

3 “卓越农林经管人才”实践能力经纬耦合培养模式的主要内容

3.1 合理设置教学实践

理论联系实际是实践能力培养的基础,教学实践与专业课程紧密相关,所以应打破专业课程之间的界限,根据每学期专业课程,设置与各学期教学内容密切相关的实践教学环节。对于二年级学生而言,刚接触专业课程,应在第一学期设置“三农”认知能力培养实践教学,让学生对“三农”问题有初步了解和认知,能够把课堂内容与“三农”实际相联系,思考一些简单现实问题。而随着第二学期所学专业课程的进一步拓展,应该设置实地调研分析能力培养相关实践内容,让学生运用两个学期所学专业课程内容,通过实地调研,对我国“三农”问题有更加深入的理解,并培养学生的实地调查研究能力,包括设计并完善调查问卷,运用问卷内容进行简单分析等能力(图2)。

三年级是专业课程开设最密集的一年,鉴于学生对“三农”问题已经有了初步了解,应在两个学期分别设置经济统计分析能力培养和农业政策分析能力培养两个教学实践内容。经济统计分析实践内容可以培养学生通过实地调查对一手调研数据进行数据加工和统计分析的能力,进一步巩固所学专业知识。而农业政策分析则有利于学生从宏观上了解政府政策制定、实施及绩效评价的整个过程,加深对农业宏观政策的认识。

这种微观层次的实践教学内容设置要做到有的放矢、循序渐进。既要专门针对专业主干课程教学内容,又要和学生认知能力的深化密切结合。同时,在实践教学中,要不断发现学生存在的现实问题,并及时向专业任课教师进行反馈,让教师在内容讲解过程中更具针对性和系统性,从而为专业课程教学质量提升提供实践依据。

3.2 强化实习基地建设

实习基地建设是实践能力培养的基础和落脚点。作为中观层面的培养平台,实习基地在专业课程建设与具体实践能力培养之间具有桥梁作用。一方面可以使各门专业课程所学知识有的放矢、融于实践,另一方面也能为各类型实习基地提供一定的理论指导。强化实习基地建设有利于整合社会资源,拓宽实践教学路径、优化实践教学机制,侧重于培养学生的实践应用能力和职业素质(图3)。

实习基地建设,不仅针对专业主干课程,而且必须具有一定的综合性,对学生相应实践能力的要求也要比实践教学更高。作为中观层次的培养平台,其内部分层一方面要基于学生专业课程的开展程度,另一方面也必须逐层深入,由微观向宏观层面不断拓展。因此,该研究设计了针对不同学期理论知识的具体实习基地建设方案。第5学期安排学生进入第一层次的校外实习,主要实习内容为深入农村、农户,到家庭农场、牧场(包括种养大户)及国有林场等经营单位进行校外实习。家庭经营是我国最基本的农业经营制度,要让学生从微观层面,从基本农业经营制度开始了解我国最广泛存在的农业经营形式,培养学生重农、爱农的情怀,并学习一些农牧场经营管理经验。

第6学期开始,安排学生进入第二层次的校外实习,主要涉及各类涉农组织(合作社和龙头企业等)的经营和管理活动。因为合作社和龙头企业均在一定程度上延伸了农业产业链条,会涉及更广泛的经营内容,要让学生深入其中,从中观层面了解合作社及涉农企业在组织农民、从事生产、产品收购与仓储、市场开拓等方方面面的经营内容,培养其基本的经营管理思维及能力。