农户视角下农业生产经营模式转型研究

作者: 王海洋 葛志军 王琳瑛

摘要 以M县的农业转型实践为例,从农户分化和农户思考的视角出发,在土地流转背景下思考农业生产经营模式的转型,探索其转型动力。研究发现:土地流转有自发性流转、政策导向加速流转、资本导向型流转、市场驱动型流转4种模式,农业生产经营主体经历了4种变革;农业生产经营方式在实践中呈现出适度规模经营、联合经营、托管经营、新型农业经营并存的多元化发展趋势;政策助推、市场引导、科技支持在推动农业生产经营模式转型上起到了重要作用。

关键词 农户视角;土地流转;转型;动力

中图分类号 F325 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)10-0248-07

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.10.053

Research on the Transformation of Agricultural Production and Management Models from the Perspective of Farmers—Thoughts on Land Transfer in M County,Ningxia

WANG Hai-yang1,GE Zhi-jun1,WANG Lin-ying2

(1.School of Agriculture,Ningxia University,Yinchuan,Ningxia 750021 ; 2.School of Economics and Management,Ningxia University,Yinchuan,Ningxia 750021)

Abstract This article takes the agricultural transformation practice in M County as an example, starting from the perspective of farmers’ differentiation and thinking, and considering the transformation of agricultural production and management models in the context of land transfer, exploring its transformation dynamics. Research has found that there are four modes of land transfer: spontaneous transfer, policy oriented accelerated transfer, capital oriented transfer, and market driven transfer. Agricultural production and operation entities have undergone four transformations;the agricultural production and operation mode has shown a diversified development trend of moderate scale operation, joint operation, trusteeship operation, and new agricultural operation in practice;policy assistance, market guidance, and technological support have played an important role in promoting the transformation of agricultural production and operation models.

Key words Perspective of farmers;Land transfer;Transformation;Power

基金项目 国家社会科学基金项目(19CZZ022);宁夏大学产教融合研究生联合培养示范基地建设项目(SFJD202201);2023年宁夏大学校级专业学位研究生教学案例库建设项目。

作者简介 王海洋(2000—),男,宁夏中卫人,硕士研究生,研究方向:农村发展。*通信作者,教授,从事农业经济、贫困与农村发展研究。

收稿日期 2023-07-18

改革开放以来,中国的农业经营模式伴随着快速发展的经济社会不断变革。自1978年的安徽小岗村开始,家庭承包经营成为中国最主要的农业经营模式。近年来,随着城市化进程的推进,农村剩余劳动力不断向城市部门转移,农村人地资源、农业市场要素以及农业生产技术都在发生着变革。在此背景下,农业生产经营模式也发生了重大变化。在组织形态上,中国农业经营组织体系形成了以家庭承包经营为基础,合作社、农业企业、农业社会化服务组织等多元主体共存的格局。

党的十八大明确指出,要培育新型经营主体,发展多种形式的规模经营。关于农业经营模式的转型,中央一号文件多次提及:2013年鼓励农户采用先进技术和装备提高经营水平,转变农业生产经营模式;2015年提出要创新农业经营方式,在转变农业经营方式上寻求新的突破;2021年强调加快实现农业现代化,要着重转变农业经营方式;2023年指出要培育乡村新产业新业态,支持创建农业产业强镇、现代农业产业园、优势特色产业集群。

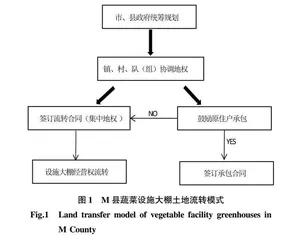

按照党中央关于农业经营模式转型的指导意见,全国各地就农业经营模式转型进行积极探索。宁夏有“西部粮仓”“塞上江南”的美誉,其中M县发展条件更加优渥,M县是农业强县,总面积6 877 km2,常用耕地面积330 262 hm2,2021年M县第一产业产值35.85亿元。2004年M县撤县设市,大量的农村劳动力从农业部门转出,彼时农户土地转出的意愿较强。2010年宁夏出台了《关于加快农村土地承包经营权流转的意见》,2013年M县开始开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作,此后M县的土地流转进度加快,农业种植结构及农业经营模式也加速变革,向着规模化、集约化、产业化转型。

在特定的国情和发展阶段,都有与其相适应的土地制度和农业生产经营模式。新中国成立后,中国实施城乡土地二元制度,农业生产经营模式历经了农民个体经营、公社集体经营、农户家庭承包经营3个阶段,目前正处于“小农户和现代农业发展有机衔接”的阶段[1]。M县农业生产经营模式的变革为农业转型的研究提供了一定的经验素材,基于对M县农业发展的过程以及土地流转的思考,提出该研究的核心问题:农户视角下农业生产经营模式变革与转型的动力。具体而言是两个研究问题:一是哪些因素推动小农户的农业生产经营模式发生变化;二是这些因素是通过何种机制推动农户做出农业生产经营模式的改变。笔者以案例分析的方式对以上问题进行探讨,以求进一步丰富现阶段对农业转型的认识。

1 文献综述

第三次全国农业普查公报显示,2016年我国共有2亿多农业经营户,规模农业经营户近400万户。基于西方的农业发展历程,国内有学者将农业规模化经营快速发展的过程称为“农业转型”[2]。在农业转型的过程中,农业生产经营模式是否与发展阶段相匹配是农业转型能否成功的核心关键。有学者总结了学界形成的农业转型动力机制的三大论点[3]:一是市场(资本)驱动论,马克思主义政治经济学者认为随着资本主义的发展,资本主义农业必将取代小农农业;二是国家干预论,从国家角度探讨农业转型的动力机制;三是农户寻求发展论,在开放的市场环境下,农民的经济理性会推动农民做出新的农业选择。

以上3种论点对于理解农业转型具有启发意义。基于此,该研究通过文献梳理,进一步挖掘学界关于农业经营模式转型的研究。农业生产经营模式转型的研究主要有以下几个方向:

一是关于农业生产经营模式的转型动力。刘守英[4]指出结构变革、人地关系、要素相对价格、土地观念在诱发推动着农业经营制度变迁;曹国庆等[5]提出了技术变革、专业分工和农民分化是新型农业生产经营模式的发展动力;李春艳等[6]指出资本带动型农业生产经营模式转型的主要动力为资本带动、政府服务、农民意识革新和现代科技支撑4类;任林娜等[7]指出经济环境、技术变革、政策制度对农业如何转型起重要作用;陈靖等[8]从乡村治理角度分析,指出村社统筹与村庄动员是新时代以小农户为主体的农业转型的社区动力机制。

二是关于土地流转与农业转型。中国正在经历乡土中国到城乡中国的转型[9],农民的离土出村和代际转变是推动这场转型的根本力量[10]。“三权分置”的实施打开了土地对农民的束缚,非村集体成员得以合法获得土地经营权,“三权分置”通过对土地经营权的设权和赋权,在不触动集体所有制的前提下,使土地流转规模、范用、速度大幅度提升,土地经营权得以在更大范围内优化配置,农业经营主体发展实现了以土地为核心的要素重组,有利于提高土地利用效率和农业劳动生产率[10]。

三是关于新型农业经营主体。黄祖辉等[11]通过对浙江省的调查发现新型农业经营主体在经营规模、辐射带动、盈利能力、资金来源、市场导向、产品认证、品牌建设、销售渠道等方面具有明显优势。楼栋等[12]指出培育新型农业经营主体是在“四化同步”发展、农产品价值链升级、建立完善新型农业社会化服务体系背景下的必然选择。新型农业经营主体是我国农业现代化的主导力量,新型农业经营主体在引进先进科技要素、吸引外出务农农民返乡、企业化运作方面发挥重要作用,推动者农业向现代化转型[13]。培育新型农业经营主体有利于推动农业适度规模经营[14]。

四是关于农业生产经营模式的转型方向。罗必良等[15]分析了农业经营方式转型已有试验及努力方向,指出家庭农场、“公司+农户”、股份合作社、土地信托4种已有实验各有其比较优势,但都面临着特定的难题。罗浩轩[16]通过对中国农业转型的“四大争论”进行分析,指出中国农业转型的基本方向为“规模化、资本化、机械化和市场化”。张建雷[17]认为非高度资本化、农民家庭经营扩大化是农业规模化转型的方向。

基于以上梳理,土地流转是破除农业生产经营模式转型障碍的前提要素;农业转型的动力则较为多元化,诸如结构变革、人地关系、要素相对价格、土地观念、技术变革、专业分工、农民分化、资本带动、政府服务、农民意识革新、村社统筹与村庄动员等要素均在农业转型中起到推动作用;新型农业经营主体是农业转型过程中分化出的新主体,他们逐渐成长为中国农业现代化的主导力量;在农业转型方向的讨论中,“四化”成为农业转型的理想目标。学界对农业生产模式转型做了包含前提、动力、主导力量、方向等全方位的研究,研究充实且有力,但诸多研究均为自上而下的研究,从顶层设计的角度思考农业转型问题。该研究从农户的思考出发,从农户角度,站在农户本文探讨农业的转型问题。

2 基于土地流转的农业经营主体变革

贺雪峰[18]按照农户家庭成员进城比例将目前中国中西部农村存在的3种异质性农户进行分类:一是家庭经济条件比较好、举家进城的农户;二是农户家庭中青壮年劳动力进城、老年人留守务农的农户;三是全家留村的农户。以上3种异质性农户即农户分化的结果,M县农户在城市化进程中亦发生着以上3种分化。在农户分化的过程中,土地作为农民重要的生计资本其在农户生计策略中的重要性发生着变化。第一类农户成功市民化,其生计方式与土地已无太多联系;第二类农户尚处于市民化的过程中,对土地的持续经营实则是对全家市民化经济上的减负;第三类农户往往在前期缺乏进入城市的能力,在后期依然缺乏该能力或者其生计方式依赖农村资源(土地)从而举家留在农村,后者或成长为“中坚农民”。基于此,分化后不同的农户对土地采取着不同的处理方式。

2.1 自发性流转:小农户流出

家庭承包责任制实施以后,农业生产经营的主体由“大集体”变为了农户,农户拥有了农业生产的决策权和支配权,这大大提高了农户的生产积极性。1963年前后新中国历史最高的人口生育率43.60‰为20世纪80年代经济发展提供了巨大的人口红利,农业潜力得到充分释放;改革开放后,大量的农村剩余劳动力走向非农或兼业。