贵州荔波瑶族地区脱贫攻坚成效与巩固策略探析

作者: 江拂静 江兴龙

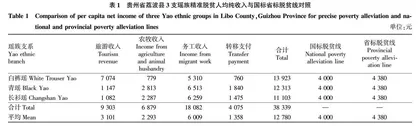

摘要 瑶族是贵州荔波世居最早的土著民族,由于所处自然环境恶劣,居住在这里的瑶族长期处于深度贫困之中。2015年实施精准脱贫攻坚政策以来,荔波瑶族地区的经济社会发展与人居环境发生了翻天覆地的变化。在总结、分析荔波精准帮扶瑶族脱贫攻坚举措、成效、经验及挑战的基础上,就如何巩固脱贫成效从政策延续、内生动力、就业渠道、组织引领、帮扶热度等5个方面进行了策略性探讨。

关键词 脱贫攻坚;成效巩固;策略探析;瑶族地区;贵州荔波

中图分类号 S-9 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)12-0241-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.12.051

Analysis of the Poverty Alleviation Effect and Consolidation Strategy in Libo Yao Region, Guizhou Province

JIANG Fu-jing1,JIANG Xing-long2

(1.Libo County Agricultural and Rural Bureau,Qiannan,Guizhou 558400;2.Libo County Ethnic Research Institute,Qiannan,Guizhou 558400)

Abstract Yao People is the earliest indigenous people living in Libo, Guizhou Province.Due to the harsh natural environment,Yao People living here have long been in deep poverty.Since the implementation of the targeted poverty alleviation policy in 2015, Libo County Yao People’s economic and social development and human settlements have undergone dramatic changes.On the basis of summing up and analysing the measures, achievements, experiences and challenges of Libo in helping Yao People’s poverty alleviation, this paper makes a strategic discussion on how to consolidate the effect of poverty alleviation from five aspects:policy continuity, endogenous motive force,employment channel, organization guidance, and the degree of help and support.

Key words Poverty alleviation;Effectiveness consolidation;Strategy analysis;Yao People Region;Libo,Guizhou

基金项目 贵州省黔南州哲学社会科学理论创新课题(Qnsk2023158)。

作者简介 江拂静(1996—),女,贵州荔波人,助理农艺师,从事农业科技与民族区域经济研究。

收稿日期 2023-07-26

瑶族是贵州荔波这块沃土上繁衍生息最早的民族。史料记载,殷商时长衫瑶族就在此开耕垦土,明朝前青瑶(青衣瑶)先民已在今县城时来居住,并过着“无官无府”的化外生活[1]。民间传说,很久以前,大地普降暴雨,贵州地方洪水泛滥,瑶族都居住在高山,无受水灾,大水退以后,其他民族才迁徙而来,故有“先有瑶、后有朝”的民间古语。历朝历代皇帝都规定瑶族人免征、免役、不收过路钱,见了官府也不下跪。荔波县内其他民族至今仍称呼瑶族为“瑶大爷”或“老大哥”。荔波瑶族是一个长期避居深山、刀耕火种、狩猎游耕、游离迁居频繁的族群,经济文化发展比较落后。纵向比较,仍相对原始,幸福指数要求不高;横向比较,相对其他民族发展来说严重滞后,处于绝对落后状态。新中国成立后来,得到了党和政府的长期关怀,瑶族从原始社会一步跨入了社会主义大家庭,有了耕牛,学会了农耕。特别是2015年实施精准脱贫政策以来,瑶族地区与其他民族地区一样,经过各级干群的艰苦努力,脱贫攻坚取得重大进展,所有贫困户在“六个精准”和“五个一批”中相继脱贫摘帽,与全国一道步入了小康社会。但由于荔波县瑶族地区自然环境相对恶劣,瑶族群体的整体文化素质偏低,产业发展基础较为薄弱,许多农户无骨干增收项目支撑、无稳定经济来源渠道、无先进的集约性耕作技术,返贫风险尚未化解,在后续实施的乡村振兴战略中,还需要采取多措并举的方式来帮助瑶族地区及瑶族农户发展生产、拓宽就业,以此巩固来之不易的脱贫攻坚成果。

1 荔波瑶族地区的基本概况

荔波县是一个集“老、少、边、山、穷”为一体的国家重点扶持县,经济文化与基础设施发展长期处于落后状态。荔波县辖县内世居有3支瑶族,总人口6 351人,其中白裤瑶人口3 713人、青瑶1 627人、长衫瑶973人。主要分布在瑶山、茂兰、黎明关、玉屏街道等2乡1镇1街的5个集镇中心38个自然村寨。其瑶族居住特点是大分散、小集中,聚族而居、以姓成寨,以支系而居,以姓氏聚合。3支瑶族都是各居一方,相隔较远,语言差异大。荔波瑶族全部居住于喀斯特山谷丛林中,交通闭塞,地少干旱,在精准脱贫攻坚前,生活主要靠国家救济维系,是贫困程度较深的荔波土著民族。如何促进瑶族地区的经济发展,帮助瑶族群众实现脱贫,成了若干届党政领导关注的焦点、难点、重点,党的十八大以后出台的精准脱贫攻坚政策,撬开了困扰瑶族和瑶族地区脱贫中止的拦路虎,破解了困扰中国农村几千年贫困挣扎中的路径问题。

2 荔波瑶族精准脱贫的举措

2.1 提高精准脱贫攻坚的认识

2015年国家启动精准扶贫工作以来,荔波县提高了对精准脱贫攻坚的战略认识,达到了上下同心一盘棋,拧成一股绳。聚焦“五个一批”,精准施策、精准发力,用好用活用足各类政策,强化与各挂钩帮扶单位的沟通对接,加大资金争取及融资贷款力度,实行时间倒排、目标倒逼、责任倒追、对象锁定、分类施策、挂图作战,全面推进脱贫攻坚各项措施的落实[2]。

2.2 严把瑶族精准脱贫的质量

2019年通过第三方实地抽检、核查、评估,包括瑶族同胞在内的所有贫困户及贫困人口达到脱贫标准。为了确保“脱真贫”和“真脱贫”,荔波县经请示贵州省扶贫办同意后,将人均经济收入不足5 000元,或人均经济收入虽超过5 000元但家庭成员中有患大病的对象户作为收入不稳定户暂缓脱贫,直到2020年7月国家开展脱贫攻坚大普查中,核查暂缓脱贫户的人均收入突破7 000元以上后,才分别给予脱贫出列。

2.3 夯实瑶族精准脱贫的做法

2.3.1 围绕“一个目标”抓脱贫。荔波县紧紧围绕2020年实现全面建成小康社会的目标,提出了“三年集中攻坚、两年巩固提升”的5年脱贫攻坚行动计划。按照“一达标、两不愁、三保障”[3]的要求,紧扣“脱贫、摘帽、增收”[4]3个主要目标,以“精准扶贫、精准脱贫”[5]为统领,以贫困户和贫困人口为施策“靶向”,确保了2019年荔波的顺利脱贫摘帽,2020年瑶族迈入了同步小康社会。

2.3.2 紧盯“四项指标”抓脱贫。

荔波县根据省州脱贫退出机制实施意见,及时制定贫困退出机制实施方案。明确贫困人口、贫困村、贫困乡镇和贫困县退出标准和程序,并围绕“69115”脱贫退出量化指标,以到户政策措施、群众满意度等为重点,按照补齐短板、全面达标的要求和摸排标准、程序、时限“三统一”原则,采取县、乡、村、组、户“五级联动”的方式,对年度脱贫的乡镇、村委会、贫困人口进行自检自查[6]。各级紧盯“四项指标”,驻村工作队适时摸排并补齐短板,确保年度脱贫工作顺利通过第三方评估、圆满完成脱贫任务。

2.3.3 聚焦“五个一批”抓脱贫。

(1)突出产业发展“改穷业”。根据“一户一法一产业”的理念[7],立足贫困村的资源禀赋,着力培育壮大瑶麓花生、水果、蔬菜集约经营和佳荣肉牛、蜜(胡)蜂、稻花鱼养殖等地方特色优势产业,吸纳了贫困剩余劳动力的就地就业,贫困户经济得到稳定增收,贫困户“造血”功能进一步增强,提高贫困群众脱贫致富能力,形成产业发展带动群众脱贫增收模式,确保了多数瑶族贫困人口通过产业发展实现减贫、脱贫。

(2)强推易地搬迁“挪穷窝”。把易地扶贫搬迁作为治本之策,针对“一方水土养育不了一方人”的问题[8],按照“三年任务、两年完成”的要求,做好“统筹规划、合理布局、突出特色和产业规划,采取集中安置、进城进集镇安置和就近分散安置”[6]3个模式,将瑶山乡的立书、岜平、弄翁、瑶沙、英盘、拉槽,玉屏街道的吉洞,黎明关的洞福,茂兰镇的洞干、洞闷等瑶寨进行搬迁安置。截至2019年9月,除瑶山拉槽3户因不愿拆除老房返回原住地外(当地政府仍在做动员引导工作 ),1 152户瑶族家庭完成了搬迁安置,解决了“三保障”中的第一大问题。

(3)狠抓教育脱贫“拨穷根”。把智志双扶作为脱贫的关键点,全力推进贫困乡村基础建设和改善贫困地区教育条件和校舍环境,围绕智志双扶教育,制定了《荔波县劳动技能和全员劳动力就业培训精准扶贫实施方案》《荔波县“发展教育脱贫一批”资助方案》。按照“就业一人、脱贫一户”[6]的要求,加大建档立卡贫困人口的各类职业教育培训,认真落实“两免一补”和“营养餐改善计划”的同时,县级财政每年投入300万元以上,对“建档立卡”户在读子女实行全程教育帮扶,确保瑶族贫困人口通过教育培训实现脱贫。

(4)注重生态补偿“换穷貌”。把生态补偿作为脱贫路径之一,向上积极争取各类生态补偿政策,继续实施退耕还林、石漠化人工造林(珠江防护林体系工程建设项目和九万大山林业专项扶贫项目)等生态保护修复工程。据统计,瑶族贫困户共有519人被聘为生态护林员。同时,认真落实林业贴息贷款,增加就业收入,确保瑶族贫困人口6 351人通过生态政策实现减贫、脱贫。

(5)强化民政兜底“脱穷境”。把低保和临时求助作为社会兜底举措,制定下发《荔波县社会保障兜底脱贫一批工作方案》,把符合兜底条件的五保户、重度残疾人和因病致贫对象的169户建档立卡贫困户对象纳入了民政兜底与大病救助范围,使瑶族农村的“低保标准”与“扶贫标准”达到了“两线合一”。

2.3.4 坚持“六个精准”抓脱贫。

(1)确保“扶持对象精准”。在扶持对象识别上,严格按照“五看五不录六优先”和“七步三公示”的识别标准及程序,县、乡、村分别开展脱贫工作“回头看”工作,及时查找问题,补足短板,确保了瑶族地区扶贫对象的精准。

(2)确保“项目扶持精准”。在扶贫项目扶持上,以县、乡、村3级易地扶贫搬迁安置点为重点,根据资源优势,因地制宜地,向农民提供产业扶持菜单,使项目与意愿相结合,以“造血式”扶贫为主,“输血式”救济为辅,使短、中、长项目相得益彰,达到了以短促中、用中养长、长短结合的项目安排与布局,确保“项目安排精准”。

(3)确保“资金使用精准”。在扶贫资金管理上,按照“项目跟着资金走,监督跟着项目走”[6]的原则,建立健全扶贫项目的立项审批、实施监管、验收评估、资金审计等管理制度[9]。瑶族地区每投放一个项目,都经过县政府或职能部门的严格审查及批复。在项目实施推进中,严格执行《项目公开制》《管理责任制》《考核奖惩制》,做到实施方案和资金使用相符、技术指导与规定标准一致、工程进度报表与项目竣工质量相应,有验收登记和后续管理措施[6],做到项目运行规范、资金使用安全,确保“资金使用精准”。