扎根理论研究范式下乡村文化记忆再生产模型搭建

作者: 陈倩倩

摘要 文化记忆再生产是解决乡村文化“空心化”,助力乡村文化振兴的必答题。采用扎根理论研究范式,基于文化记忆主题,对当地居民进行深度访谈和问卷调研,形成原始素材并进行三级编码,构建出乡村文化记忆再生产的前中后3个维度、13个范畴,共49个概念的结构模型。乡村文化记忆再生产模型是一个闭环系统。前期的场域搭建是前提,中期的过程实操是核心,后期的结果反馈关键。结果反馈是本轮实操效果的呈现,也是下轮场域搭建的起点。乡村文化记忆就是在这一闭环系统中不断追问、逐渐达成再生产目标。

关键词 文化记忆;乡村振兴;扎根理论;结构模型

中图分类号 G249.27 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)13-0206-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.13.048

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Construction of Reproduction Model of Rural Cultural Memory Under the Research Paradigm of Grounded Theory—Based on Field Research in Linwu Village, Huangpo Town, Wuchuan City, Guangdong Province

CHEN Qian-qian

(School of Culture and Media, Guangdong Institute of Science and Technology, Zhuhai,Guangdong 519000)

Abstract The reproduction of cultural memory is a necessary answer to solve the hollowing out of rural culture and promote the revitalization of rural culture. Using the research paradigm of Grounded theory, based on the theme of cultural memory, in-depth interviews and questionnaires were conducted among local residents to form the original materials and carry out three-level coding, so as to construct the structural model of the reproduction of rural cultural memory in front, middle and back 3 dimensions, 13 categories, a total of 49 concepts. The reproduction model of rural cultural memory is a closed-loop system. The establishment of the field in the early stage is the prerequisite, the practical operation of the process in the middle stage is the core, and the feedback of the results in the later stage is the key. The feedback of the results is the presentation of the effectiveness of this round of practical operations and also the starting point for the next round of field construction. The memory of rural culture is constantly pursued and gradually achieves the goal of reproduction in this closed-loop system.

Key words Cultural memory;Rural revitalization;Grounded theory;Structural model

基金项目 广东省教育厅2022年创新团队项目(2022WCXTD025);2023年度广东省高职院校课程思政示范计划项目(KCSZ04062);广东科学技术职业学院2022年度课程思政教育教学改革研究项目。

作者简介 陈倩倩(1980—),女,山东高密人,副教授,硕士,从事传统文化传播研究。

收稿日期 2023-07-16;修回日期 2024-02-26

《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出,对农村优秀传统文化要“在保护传承的基础上,创造性转化、创新性发展,不断赋予时代内涵、丰富表现形式”[1]。随着工业化和城镇化的推进,承载农村优秀传统文化的元素和空间,呈现一定程度的缩小和衰落趋势,导致乡村文化“空心化”[2]难题。乡村文化记忆再生产连接过去、现在和未来,是农村优秀传统文化精神得以赓续传承、保持再现和重新构建的重要纽带。

前辈学者将乡村文化记忆再生产与乡村旅游[3]、乡愁情怀[4]、乡村振兴[5]、文化地景再造[6]、口述历史[7]等元素融合在一起研究,取得系列成果。相比之下,乡村文化记忆再生产过程本身和再生产效果反馈的研究较为薄弱。这为该研究提出方向性要求。该研究运用扎根理论研究范式,搭建乡村文化记忆再生产模型,以期为乡村优秀传统文化的保护与传承提供借鉴和参考。

该研究选取的研究对象——林屋村,位于广东省湛江市吴川市黄坡镇西南,是“中国十大魅力乡村”“全国文明村”“广东省百强村”,具有600余年历史。改革开放以来,该村创办了以生产糖酒机械为主的林屋机械厂,持续发展至今,已成长为闻名全国的机械制造村。随之而来的是,村民物质生活的改善和乡村文化精神的虚化。选取林屋村为调研对象,主要考虑以下3点:①研究对象的典型性。与广东其他村庄一样,林屋村历史文化悠久,至今保存着浓厚的粤剧表演、宗祠祭拜、舞龙舞狮等传统文化风俗,村民熟知度分别为70.11%、67.39%和66.85%。②研究对象的先进性。林屋村是农村工业化进程先进代表,同样存在着文化振兴普遍难题。作为“中国十大魅力乡村”和“全国文明村”,该村有义务和责任先行提炼乡村文化记忆再生产的广东路径。③研究基础的扎实性。黄坡镇和林屋村是笔者单位的驻镇帮镇扶村工作对象,该村的村史已由论文研究团队整理编纂完成。

1 研究设计

1.1 研究方法

该研究采用的扎根理论研究范式于1967年由格拉斯和施特劳斯提出。其主要宗旨是从经验资料的基础上建立理论。“研究者在研究开始之前一般没有理论假设,直接从原始资料中归纳出概念和命题,然后上升到理论。这是一种自下而上建立理论的方法。即在系统收集资料的基础上,寻找反映社会现象的核心概念,然后通过在这些概念之间建立起联系而形成理论”[8]。从资料中产生理论、在经验事实基础上抽象理论,是扎根理论研究范式的优势。这一优势,有助于指导特定区域和环境下的乡村文化记忆再生产行为,促进本土文化记忆理论的生成与发展。

1.2 数据来源

2021年7月—2023年7月,研究团队共分3个阶段对林屋村进行了为期25 d的实地调研,收集录音文本资料6.9万字,回收有效调研问卷186份。

第一阶段:史料挖掘。通过研读地方志和学术著作、访谈“新乡贤”[9]和村干部,提炼案例地文化渊源、类型与载体,为乡村文化记忆再生产的现状分析提供基础资料。

第二阶段:深度访谈。通过参与式观察、半结构化访谈和多次回访的方式,提炼乡村文化记忆再生产的影响因素,为模型搭建提供基础素材。访谈对象选取方法是分层抽样。根据村民职业和年龄进行分层,在不同层面上抽取能够为乡村历史文化再生产提供最大信息量的研究对象共27名,进行深度访谈和多次回访,获取原始录音与文本数据。具体包括:60岁以上的老人4名,60岁以内的家庭主妇4名,该村机械厂60岁以内的工人2名,务农兼外出打工者2名,在职村干部2名,在职教师2名,在读大学生1名,在读中小学生10名。

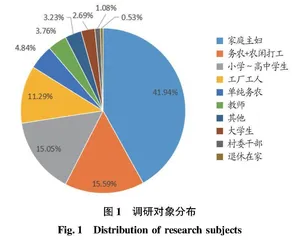

第三阶段:问卷调研。通过线上线下调研,获取乡村文化记忆再生产的全面数据,解决半结构化访谈弊端。调研对象分布见图1。

1.3 研究设计

一是数据分析。将所获原始文本的3/4用于数据分析。首先,进行开放性编码。将有效数据打散,赋予概念,按照“Vn-Sm格式”依次编号,进行登录。其中Vn表示第n个村民;Sm表示第m条现象摘要。如,V9-S18表示,第9个受访者提到的第18条现象摘要。登录结束后,再对受访者进行回访,以核实现象摘要的真实性、全面性和准确

性。其次,进行关联性登录。找到现象摘要之间的各种联

系,归纳出概念类属,并按照“Vn-Sm格式”依次编号,进行登录。最

后,进行核心式登录:系统深入分析概念指标之间的联系,提炼乡村文化记忆再生产的“核心类属”,搭建乡村文化记忆再生产模型。二是效度检验。首先,将剩余1/4未被编码的原始文本进行数据分析,检验研究结论的效度;其次,“与专家、同行分享研究成果,听取他们的反馈意见,进行文本与结论之间的反复循环论证。在此基础上,完成理论饱和度检验”[10]。

2 实施过程

2.1 开放性编码

通过第二阶段的半结构化访谈,对编码为V1~V27共6.9万字的访谈资料进行现象摘要分析,得到3453条数据,完成开放性编码(表1)。

2.2 关联式登录

在开放式登录基础上,分析现象摘要之间的联系,得到概念。首先,统计所有现象摘要中重复出现的内容,计算其出现频率;然后,分析归纳现象摘要之间的联系,反复提炼后,得到49个概念。

2.3 核心式登录 对二级编码提出的49个概念进一步分析、比较、归纳和提炼,挖掘出统领各个概念的核心类属,分别是场域搭建、过程实操和结果反馈3个维度(三级编码结果见表2)。在此基础上,构建出乡村文化记忆再生产模型(图2)。

乡村文化记忆再生产模型是一个闭环系统。场域搭建是前提。其目的是形成高度的相互关注和情感连带,为过程实操“暖场”;过程实操是核心。在这个环节,依据乡村文化记忆再生产的阶段性目标,确定内容选取、策略建构、方法选择和制度保障;结果反馈是乡村文化记忆再生产效果提升的关键。它是本轮过程实操效果的呈现,也是下轮场域搭建的起点。乡村文化记忆就是在“场域搭建-过程实操-结果反馈”这一闭环系统中不断追寻,逐渐达成再生产目标。

3 结论分析

3.1 场域搭建:乡村文化记忆再生产的前提

3.1.1 场域搭建主体。

场域搭建主体包括讲述者、整理者和接受者。讲述者是场域搭建的关键性主体。根据半结构访谈,讲述者要具备“有魅力”“懂历史”“重责任”“有情怀”“有诚信”“能换位”“循个性”“懂教育”“会沟通”的特征。所以,在新时代背景下,与乡村具有亲缘、学缘、业缘或有志于乡村传统赓续转化的乡村精英群体,如退休学者、教师、公务员、德高望重者等,都是乡村文化记忆的主要讲述者。根据调研数据,教师是乡村历史文化记忆再生产的首要人选,占据43%。因为“V1:老师有文化知识,知道怎么教育孩子。我家小孩最爱听老师的话了。老师给我们讲的东西,我们都相信。他们也能讲得很清晰,我们都能听得懂、也愿意听”。