油茶资源现状及其多元利用模式探索

作者: 游美红

摘要 对江西省宜春市袁州区油茶资源及其利用现状开展了调查,通过分析该区油茶资源利用中存在的问题,探究多元利用模式,提出了袁州区油茶资源可持续利用的建议。

关键词 油茶资源;多元利用;区域公共品牌;袁州区

中图分类号 S794.4 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)14-0076-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.14.017

Current Status of Camellia oleifera Resources and Exploration of Diversified Utilization Model—Taking Yuanzhou District, Yichun City, Jiangxi Province as an Example

YOU Mei-hong

(College of Life Science and Resources and Environment,Yichun University, Yichun, Jiangxi 336000)

Abstract This article conducts research on Camellia oleifera resources and their utilization status in Yuanzhou District, Yichun City, Jiangxi Province, through the analysis of the existing problems and the exploration of multiple utilization modes, puts forward suggestions on sustainable utilization of oil tea resources in Yuanzhou District.

Key words Camellia oleifera resources;Diversified utilization;Regional public brand;Yuanzhou District

作者简介 游美红(1972—),女,江西临川人,副教授,硕士,从事林业系统工程教学与研究。

收稿日期 2023-09-12;修回日期 2023-10-12

油茶(Camellia oleifera Abel.)是我国南方特有的木本食用油料树种[1],具有广泛的产业价值和社会效益。研究油茶资源的多元利用与可持续发展模式,对于促进油茶产业的健康发展,提升区域经济的竞争力和社会效益具有重要意义。当前,油茶资源的多元性利用和可持续发展问题得到诸多学者的关注,有关油茶资源综合利用的研究已有不少报道,但缺乏基于区域实际情况的系统性研究,为此,针对具体区域进行深入调研,分析该区域油茶资源特征、利用现状及存在问题,探究切实可行的多元性模式和可持续利用对策和措施,对于提高资源利用效率,推动当地油茶产业高质量发展具有重要的现实意义。

袁州区是江西乃至全国的油茶重点产区之一,有“油茶之乡”之称[2],油茶产业也是当地的支柱产业之一,因而,油茶产业的发展对当地经济发展影响很大。笔者通过对江西省宜春市袁州区油茶资源调查,分析袁州区油茶资源利用中存在的问题,通过对油茶资源特点及其多元利用潜力的剖析,探索适合袁州区油茶资源多元利用模式及其可持续发展的路径,以期为当地油茶产业高质量发展提供参考。

1 材料与方法

1.1 调查内容

对江西省宜春市袁州区(含明月山)范围内的油茶资源数量、经营状况及资源利用现状进行调查。调查内容包括油茶资源分布、品种、起源、林分结构、年龄结构及土壤、植被等环境因子,以及基地建设、油茶抚育、产品类型、经营组织结构、人才队伍建设、市场销售、品牌建设等。

1.2 调查方法

采用文献档案查阅与社会调查相结合,实地查看与机关、企业、农户走访相结合,以及定性分析、实证剖析、归纳总结等方法。油茶资源分布状况、果实成熟期等通过实地查看确定;地理位置、海拔、面积通过地形图图斑确定及手持GPS测定;林分起源、年龄、经营管理水平等通过文献查阅及企业、农户走访确定;品种类型通过目测和走访机关、企业、农户确定;油茶生产、产品加工及产业化经营等通过文献档案查阅,结合机关、企业、农户走访,并采用定性分析、归纳总结等方法确定。

2 结果与分析

2.1 油茶资源概况

2.1.1 油茶资源数量与分布。

袁州区地处湘赣边界,属中亚热带低山丘陵地带,大部分山丘海拔在100~300 m,坡度25°以下,具有气候温和,雨量充沛,无霜期长,光热资源丰富,灾害性天气少的特点,土壤以第四纪红黏土发育的红壤和黄红壤为主,pH为5左右,为油茶生长自然分布区,有“中国名特优经济林油茶之乡”之称[3-4]。

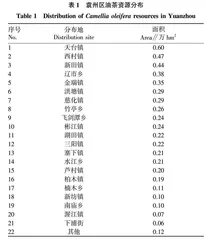

袁州区现有油茶林面积5.37万hm2,占江西省油茶林总面积的5%,占袁州区有林地面积的40%,自2008年以来,常年产茶油300万~400万kg,占全区植物油总量的85%。全区20余个乡(镇、街道)均有集中连片的油茶分布,其中西北路乡镇(包括湖田镇、西村镇、新田镇、洪塘镇、金瑞镇、竹亭乡、天台镇、辽市乡、慈化镇、楠木乡、飞剑潭乡等)为油茶主产区,共有油茶林面积占全区油茶总面积的80%左右(表1)。目前袁州区农民人均油茶林地约0.08 hm2[3],其中人均油茶林地较高的有西村镇、辽市乡、新田镇和天台镇,分别为0.12、0.12、0.11、0.10 hm2。

据调查,全区油茶资源中,盛产期林地面积1.08万hm2,约占20%,主要为2008年来新造或改造高产油茶林,以及20世纪90年代被列入国家低改的管护较好的项目林;处于初产期的林地面积有0.54万hm2,约占10%,大部分为近几年新建或改造的高产示范林;处于衰产期的面积3.75万hm2,约占70%,其中大部分为新中国成立至20世纪六七十年代的“人种天养”林,部分为20世纪90年代被列入国家低改但后续经营管理不善的项目林。此外,全区现油茶林中约70%的林地产权属于林农个人所有,30%左右林地产权属于企业所有,极少部分林地产权归属国有林场。

2.1.2 油茶种质资源。

袁州区本地原生油茶物种主要有小果油茶(Camellia meiocarpa Hu.)、普通油茶(Camellia oleifera Abel.)及明月山红花油茶[4]。小果油茶在各乡镇均有集中连片天然或近天然分布,约占本地原生油茶资源总量的90%,普通油茶主要分布在南部乡镇既新坊镇、温汤镇,约占本地原生油茶资源总量的10%,明月山红花油茶仅在明月山风景区有零星分布。

20世纪七八十年代,当地挖掘和筛选了若干个地方特色油茶品种,如宜春白皮中籽、三角枫、 红皮鸡心籽等,其中白皮中籽是从小果油茶中选育出的大果类型,属“寒露子”,果实成熟期在10月8日左右;三角枫是从普通油茶物种中选育的一个优良品种类型,属“霜降子”,果实成熟期在10月23日左右。三角枫、白皮中籽2个地方品种与其他类型比较,具有出籽率高、含油率高、出油率高、抗性强等特点,于1980年通过省级鉴定,被确定为全国推广的优良农家品种[5]。

20世纪90年代起,袁州区先后引进高产油茶良种无性系100余个,主要有赣无系列、长林系列、湘林系列和亚林系列。目前,区内建有江西省定点油茶良种采穗圃共约33.33 hm2,高产油茶种质资源库约41.33 hm2,资源库内主要为省主推的长林无性系,包括长林3号、长林4号、长林18号、长林40号、长林53号5个品类。

2.2 油茶资源利用现状

袁州区有悠久的油茶栽培和利用历史,油茶资源的利用主要是压榨茶籽油。袁州区群众除了用其作为家庭食用油外,还用于食品贮藏、美发、美容及各种消炎止痛等,而榨油后的茶枯常用于炭火或洗涤。2008年以来,随着国家对发展油茶产业的重视,袁州区油茶产业形成了一定规模,已拥有一批具有一定影响的油茶产业化经营组织。目前投资高产油茶种植开发的企业主要有江西星火农林科技发展有限公司、江西青龙高科技油脂有限公司、宜春元博山茶油开发有限公司、宜春沐阳农林发展有限公司等。这些企业除了通过土地流转自建或与农户合作共建等形式建立油茶产业基地外,有的还收购农民的油茶籽或榨油后的枯饼进行深加工。当前,江西星火农林科技发展有限公司、宜春元博山茶油开发有限公司、宜春沐阳农林发展有限公司分别已建高产油茶林基地0.067万、0.080万、0.020万hm2,江西青龙高科油脂有限公司与农户合作共建油茶产业基地0.330万hm2,该公司目前拥有3条生产线,即压榨油生产线、浸出油生产线和精炼油生产线,主要生产高烹山茶油、高级化妆品护肤精油、茶皂素和复合酵素生物蛋白四大系列产品[3]。袁州区油菜资源利用情况见表2。

2.3 油茶资源利用

2.3.1 存在的问题。

2.3.1.1 增产丰产效果不明显。

袁州区是油茶重点产区之一,当地政府一直重视油茶生产,把发展油茶作为一项重要的富民产业来抓,先后获得20世纪90年代以来国家低产林改造和2008年以来国家高产油茶林的新(改)造项目支持,但多年来全区油茶林面积和年产油量并未获得明显提高,究其原因主要有:一是20世纪六七十年代的“人种天养”林,由于长期缺乏垦复清理,造成混生在油茶林中的杉木、香樟、油桐、毛竹等用材树种比油茶树生长成林快,这些树种树型高大,压制了油茶树的生长,逐渐变成用材林地;二是新建高产油茶林大部分在老油茶残次林中改建,实际林地面积没有增加;三是新建高产油茶林建设周期长、投资大、见效慢,一些新建高产油茶林因后续投资跟不上荒废未成林;四是目前培养的嫁接苗新造的油茶林品种退化较快,生命力不强(与实生苗相比)。早期嫁接苗丰产、稳产应持续20年以上,但由于受各种自然气候条件影响,正在推广的新品系未达到预期效果,也未达到嫁接苗可提前挂果、丰产、稳产的初衷,出现一些新造的高产油茶林少结果甚至连续多年不挂果现象,不仅影响了油茶产量,更影响了一些种植大户种植油茶的积极性。

2.3.1.2 资源利用不充分。

袁州区油茶资源主要利用方式是油脂生产,而除了经营大户引进了先进的油茶籽加工生产线外,林农个人的油茶籽(70%以上)基本上都在小油坊加工。近年来,经相关部门管理整治,这些小油坊的加工环境卫生有所好转,但仍存在加工工艺简单及设备落后等问题,其加工的产品品种结构单一及加工产品层次不一,且小油坊仍然大多用的是传统榨油法(粗加工),出油率低,同时存在有异味,水分含量高,易酸败,烟点低等缺陷[1],农户一般将小油坊榨出的油直接食用或销售,一定程度上影响了茶油市场。更重要的是通过小油坊加工的大部分茶枯饼被废弃或被低价处理,未得到深加工利用,产业链未得到更好的延伸。

此外,在油茶收摘季节,由于秩序混乱,致使乱摘滥采现象经常发生,尤其是通过土地流转自建油茶基地的经营大户,由于林地面积大,难于管护,加上采摘量大,需要请当地群众采摘,导致偷摘现象更为严重,为防偷摘只好提前开摘,影响了茶籽出油率,袁州油茶资源的自身价值未能得到充分挖掘和发挥。

2.3.1.3 区域公共品牌效应不明显。

袁州油茶先后获批“中国地理标志商标”和“国家农产品地理标志”等区域公共品牌称号,“袁州油茶”地理标志商标对当地油茶产业发展起到一定提升和推动作用。但袁州区油茶林绝大部分属林农所有,存在资源分散,交易市场不集中,信息不对称等问题,公共品牌氛围并不浓厚,袁州区油茶原产地品牌并未凸显,区域公共品牌效应不明显。

2.3.1.4 产业融合度低。

产业融合发展的制度供给不足,缺少产业融合发展总体规划和布局:一是油茶产业面临技术、品牌、市场等方面的短板,自身产业结构和资源配置不合理;二是与其他相关产业结合不紧密,未与其他产业有效对接和协同发展,缺乏相应的联盟或协会机构,未实现跨领域的交流与创新,产业融合发展动力不足。

2.3.1.5 经营组织的专业技术人才不足。